・ふるさと納税を始めてみたいけどやり方がわからない……

・手続きとか難しいのかな?

このようなお悩みを解決します。

この記事の結論

- ふるさと納税サイトを使うのがおすすめ

- 寄付上限額を確認するのが大事

- 会社員はワンストップ特例を使えば確定申告は不要

自治体に寄付することでお得に食べ物やフルーツがもらえる「ふるさと納税」。

興味はあるけど「やり方がよく分からない…」と思って始められていない方も多いのではないでしょうか。

結論、ふるさと納税は初心者でも簡単なステップで始められます。

そこで今回は、ふるさと納税のやり方を初心者向けに分かりやすく解説します。

始め方や手続き方法、おすすめのふるさと納税サイトも紹介するワン!

\さとふるの日キャンペーン/

寄付金額に対して最大12%ポイントがもらえる!

3か8のつく「さとふるの日」は、誰でも5.5%プレゼント!

▼ この記事は音声でも聞くことが出来ます▼

ふるさと納税ってどんな制度?

ふるさと納税の名前は聞くけど、具体的にどんな制度なのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。

また、確定申告や税金の話が入ってくると嫌になってしまいますよね。

そもそもふるさと納税ってどんな制度?

ここでは以下のポイントに沿って、ふるさと納税について分かりやすく解説します。

ポイントを押さえておけば、ふるさと納税は難しいものではありません。

まずはふるさと納税の全体像を捉えておくようにするワン!

①自治体に寄付して返礼品がもらえる

ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付することで、税金の控除やお礼の品(返礼品)が受けられる制度です。

税金の控除ってどういうことだろう?

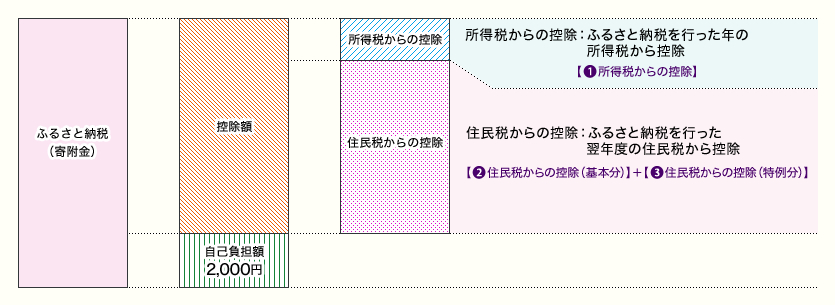

税金の控除には「所得税の還付」と「住民税の控除」の2種類があります。

簡単にいうと、還付はお金が戻ってくる、控除は税金が安くなるものです。

ふるさと納税で寄付したお金の一部が戻ってきたり、税金が安くなるってことだね。

また、返礼品には地域の名産やグルメ、旅行など、自治体によってさまざまな特典があります。

返礼品の中には100万円を超える返礼品もあり、珍しいものを探すのも楽しいでしょう。

自分の好きな自治体に寄付したり、返礼品を選んで寄付したりできるのがふるさと納税の魅力だワン!

②2,000円を超えた分の寄付額は控除される

寄付した分のどのくらいが返ってくるの?

ふるさと納税では、2,000円を超えた分の寄付額が所得税の還付と住民税の控除の対象になります。

例えば、5万円寄付した場合は4万8千円が控除されます。

寄付金の合計額から2,000円を差し引いた分が返ってくるイメージだね。

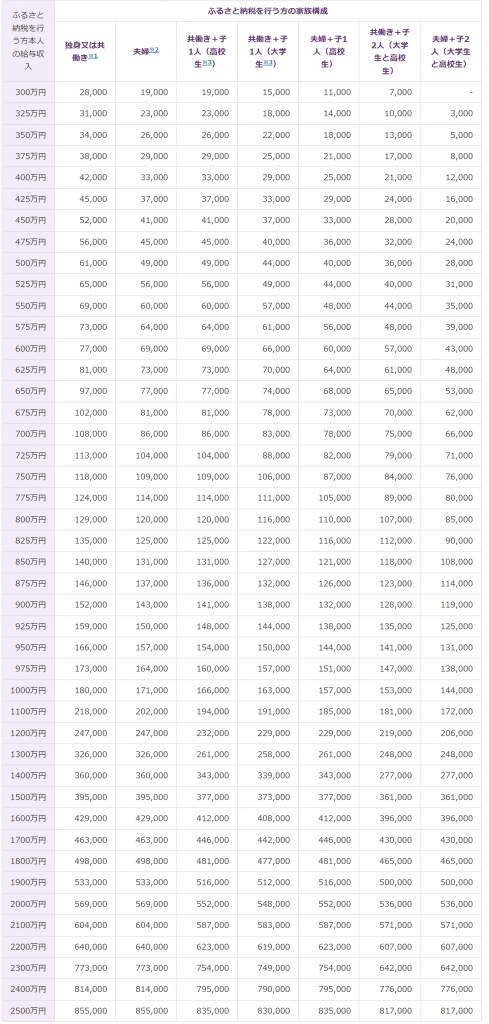

ただし、注意したいのは控除される金額に上限があることです。

この上限は年収や家族構成によって変わるので、ふるさと納税で寄付する前にシミュレーションしておくのが大切。

限度額は、ふるさと納税サイトのシミュレーションで簡単に調べられるワン!

③ふるさと納税サイトを使うとポイントが貯まる

ふるさと納税でポイントが貯まるって聞いたことあるけど、どういうこと?

ふるさと納税サイトを使うと、ただ寄付するだけでなくポイントも貯まります。

代表的なものでいうと、以下のようなポイントが挙げられます。

- さとふる:PayPayポイント

- 楽天ふるさと納税:楽天ポイント

- ふるなび:Amazonギフト券

ふるさと納税でもらったポイントは、ふるさと納税サイト内でも使えますし、通常の買い物に利用することも可能です。

ポイントを上手に活用すれば、ふるさと納税をもっとお得に楽しめるワン!

④会社員は確定申告なしで寄付できる

ふるさと納税をするには確定申告しないといけないの?

ふるさと納税を利用する場合、基本的には確定申告が必要。

ただし、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告をしなくても税金の控除を受けられます。

ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 確定申告をする必要がない人(会社員や公務員など)

- 一年間で寄付した自治体が5つ以下

- 申し込みのたびに自治体に申請書を提出している

会社員や公務員であれば、ワンストップ特例を使えるんだね。

ワンストップ特例の申請書は、自治体から返礼品と一緒に送られてくるか、ふるさと納税サイトからダウンロードできます。

また、オンラインで申請できる自治体も増えているので、活用してみるといいでしょう。

ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税を利用できる便利な制度だワン!

⑤寄付できる限度額が決まっている

いくらでも寄付できるの?

お得に返礼品がもらえるふるさと納税ですが、寄付できる限度額は年収や家族構成によって決まっています。

限度額を超えて寄付した場合、超えた分は控除されません。

例えば、限度額が5万円の人が6万円寄付すると、6万円ー5万円=1万円は純粋な寄付になってしまいます。

限度額は、ふるさと納税サイトのシミュレーションで簡単に調べられます。

自分の上限額を確認して無駄なくふるさと納税を利用するワン!

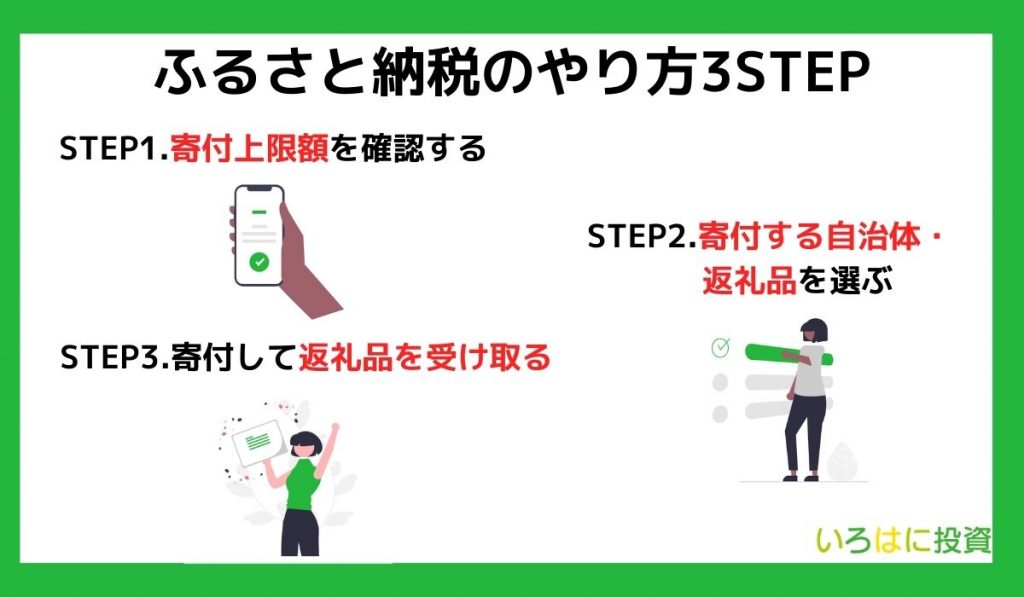

ふるさと納税のやり方を3STEPで解説

ふるさと納税については分かったけど、具体的にはどうすればいいんだろう?

「寄付」や「納税」と聞くと難しいイメージがありますが、流れは簡単です。

ふるさと納税で寄付する流れは大まかに分けて3ステップあります。

それぞれ初心者にも分かりやすく解説するので、一緒に見ていきましょう。

STEP1.寄付上限額を確認する

寄付上限額ってどうやったら計算できるの?

寄付上限額は、年収や家族構成などによって変わると説明しましたが、上限額を確認する方法は以下の2種類があります。

上記の書類から分かる収入と家族構成から、自分の寄付上限額を計算できます。

もし計算するのが面倒でざっくりとした金額が知りたい人は、総務省のホームページに全額控除される目安があるのでこちらをご覧ください。

全額控除される目安(クリックで開きます)

自分の家族構成×給与収入を見れば、いくらまで寄付できるか分かるワン!

①源泉徴収票から計算する【年収】

源泉徴収票ってどんなものだっけ?

源泉徴収票は、会社員や公務員などの給与所得者に届く書類で、給与や税金の額が記載されています。

会社員の場合、毎年12月頃に会社から送られてくるのが一般的です。

一方、公務員の場合は翌年の1月中旬から下旬が多いといわれています。

公務員の方が少し遅く来るんだね。

上記のように源泉徴収票は年末近くにくるので、基本的には昨年の源泉徴収票を参考に計算することになるでしょう。

源泉徴収票を待っているとその年のふるさと納税に間に合わないので、昨年の年収から計算するのがおすすめだワン!

②給与明細から計算する【手取り額】

源泉徴収票以外にも計算方法はあるの?

会社から毎月送られてくる給与明細の手取りから、ざっくり寄付上限額を計算する方法もあるので注目です。

毎月の給与があまり変動しないのであれば、平均額を12ヶ月分かけることで、ざっくりとした年収が計算できます。

給与の平均手取り額が30万円の場合

30万円 × 12ヶ月 = 360万円

この方法であれば、年末の源泉徴収票を待たなくても寄付上限額が分かります。

寄付上限額を超えたくなければ、上限より少なめに寄付するのがおすすめだワン!

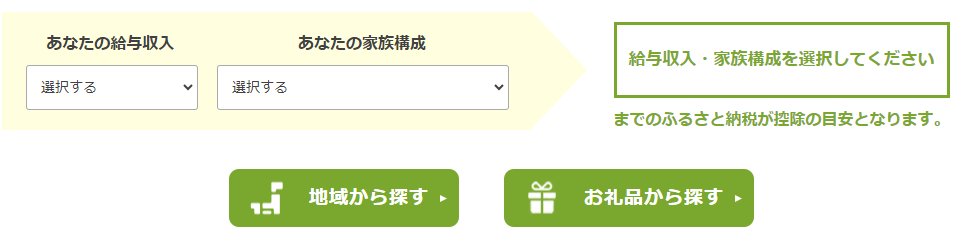

③ふるさと納税サイトのシミュレーションを利用する

寄付上限額を正確に出そうとすると、複雑な計算をしなくてはいけません。

寄付限度額=(所得税からの控除)+{住民税からの控除(基本分)+住民税からの控除(特例分)}+2,000円

難しそう…ほかにやり方はないの?

簡易的に寄付上限額を計算するには、ふるさと納税サイトのシミュレーションを利用するといいでしょう。

ふるさと納税サイトでは、自分の年収や家族構成を入れるだけで自分の控除上限額をシミュレーションできます。

シミュレーションを使えば、簡単に寄付上限額を計算できるワン!

\あなたの控除上限額が簡単に分かる/

STEP2.寄付する自治体・返礼品を選ぶ

寄付上限額が分かったら、次は寄付する自治体・返礼品を選びましょう。

ふるさと納税では、全国各地の自治体や返礼品の中から自分が好きなものを自由に選べます。

でも、いろいろとあり過ぎてどう選べばいいか分からない…

自治体や返礼品の選び方としては、以下のようなものがあります。

- お得感やコスパが高い返礼品を選ぶ

- 自分のふるさとや思い入れのある地域に寄付する

- 自分の好みや趣味に合った返礼品を選ぶ

また、ふるさと納税サイトを見て決めるのもいいでしょう。

ふるさと納税サイトには、ジャンル別の人気ランキングやさまざまな特集が載っています。

試しにふるさと納税サイトを見てみて、自分が気に入る自治体や返礼品を見つけるのがおすすめだワン!

\簡単に始められる/

STEP3.寄付して返礼品を受け取る

寄付する自治体や返礼品が決まったらどうすればいいの?

ふるさと納税サイトで寄付する自治体や返礼品を選んだら、寄付の手続きをしましょう。

寄付の手続きは、以下の流れで行います。

やることはシンプルなので一緒に見ていきましょう。

①ワンストップ特例制度が使えるか確認

会社員のように確定申告が必要ない人は、ワンストップ特例を利用すると手続きが簡単なのでおすすめです。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付の際に「ワンストップ特例申請書の送付」の項目で「希望する」を選択します。

「ワンストップ特例申請書の送付」を希望しないで申請した場合はどうするの?

ワンストップ特例申請書は、以下の方法でも入手可能です。

- 寄付先の自治体へ直接連絡して申請書をもらう

- ふるさと納税サイトからダウンロードする

返礼品と一緒に申請書を送ってもらうのが一番楽なので、忘れずに申請書の送付を希望するのがおすすめだワン!

②返礼品がどのくらいで届くか確認

返礼品ってどのくらいで届くの?

返礼品の到着時期は、自治体や返礼品によって異なります。

多くの場合は1ヶ月程度で届きますが、旬のフルーツなどは時期になるまで待つ必要があるので寄付する前に確認しておきましょう。

また、発送完了のメールでおよその到着時期が記載されている場合もあります。

ふるさと納税サイトの返礼品ページに到着時期が書いてあるので、寄付する前にチェックしておくワン!

③自治体から返礼品と寄付金受領書が届く

寄付が完了したら、自治体から返礼品と寄付金受領証明書が届きます。

寄付金受領証明書って何?

寄付金受領証明書は、ふるさと納税で自治体に寄付したことを証明する書類です。

ワンストップ特例、確定申告どちらの場合でも必要な書類なので、大切に保管してください。

書類は手続きのために取っておいて、自分が選んだ返礼品を楽しむワン!

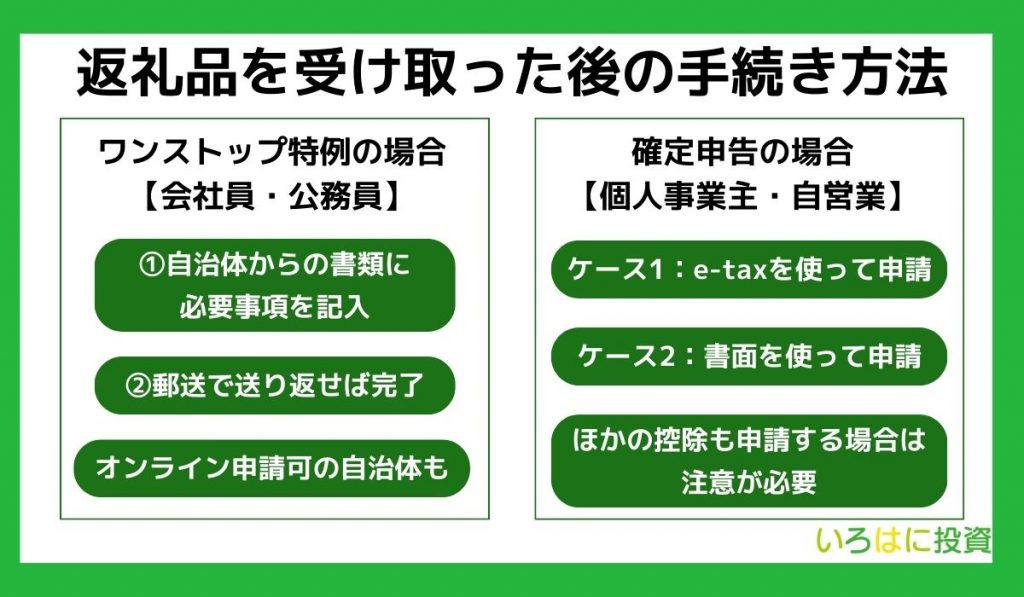

返礼品を受け取った後の手続き方法

ふるさと納税は返礼品をもらったら完了?

ふるさと納税は、返礼品を受け取って終わりではありません。

受け取った後に寄附金控除の申請を行って完了となります。

寄附金控除の方法は以下の2種類があります。

それぞれ詳しく解説するので、順番に見ていきましょう。

ワンストップ特例制度を利用する場合【会社員・公務員】

ワンストップ特例は何をすればいいの?

ワンストップ特例制度を利用する場合は、返礼品を受け取った後に以下の手続きを行います。

会社員はワンストップ特例を使うのがおすすめだワン!

①自治体からの書類に必要事項を記入

寄付の際に「ワンストップ特例申請書の送付」を希望していれば、寄付先の自治体からワンストップ特例申請書が届きます。

この書類には、寄付した自治体や寄付金額などが記載されているので、必要事項を確認し署名・捺印をしましょう。

もし書類が送られなかったら、どうしよう…?

もし送られてこない場合は、ふるさと納税サイトからダウンロードすることも可能です。

また、申請書のほかに寄付者本人の証明としてマイナンバーカードまたは通知カードが必要です。

本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどが該当します。

上記の2点があればワンストップ特例の準備は完了だワン!

②郵送で送り返せば完了

ワンストップ特例申請書に必要事項を記入したら、返信用封筒に入れて郵送すれば手続きは完了です。

これで翌年の住民税から寄附金控除が受けられます。

申請書類に記入して送り返すだけなので簡単だワン!

③オンラインで申請できる自治体も増えている

自治体によっては、ワンストップ特例申請書をオンラインで提出できる場合があります。

その場合は、ふるさと納税サイトからログインして必要事項を入力し、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類をアップロードすれば完了です。

オンラインで申請できるのは助かるね。

また、自治体のホームページから申請することも可能です。

寄付しようとしている自治体がオンライン申請に対応しているかどうかは、ふるさと納税サイトで確認できます。

オンライン申請可能な自治体は増えてきているので、寄付するときにチェックしておくワン!

確定申告で行う場合【個人事業主・自営業】

確定申告の場合はどんなやり方があるの?

確定申告で寄附金控除を申請する場合は、以下の方法があります。

それぞれ見ていきましょう。

ケース1:e-taxを使って申請

e-taxって何のこと?

e-taxとは、インターネット上で確定申告や還付申告などの税務手続きができるサービスのこと。

紙の書類や郵送が必要なくなるため、忙しい人こそe-taxでの申請がおすすめです。

e-taxを使って申請するには、以下の準備が必要です。

- マイナンバーカード

- マイナポータルアプリのダウンロード

- QRコードの読み取り可能なスマートフォン

- 寄附金控除に関する証明書

詳しい利用方法は、国税庁のホームページで確認できます。

マイナンバーカードを持っている人は、e-taxを使って申請するのがおすすめだワン!

ケース2:書面を使って申請

書面を使って申請する場合は、以下の準備が必要です。

- 確定申告書(A4版)

- 寄附金受領証明書

- 対象期間の源泉徴収票

- 還付金受取用の口座番号

- 個人番号(マイナンバー)と本人確認書類のコピー

確定申告書は、税務署や各市区町村の担当窓口などで入手できます。

必要事項を記入し、添付書類とともに税務署に郵送または持参して提出します。

パソコンやアプリを使うのが苦手な人は、書面での申請も検討するワン!

ほかの控除も申請する場合は注意が必要

ふるさと納税の寄附金控除のほかにも、医療費や住宅ローンなどの控除を申請する場合は注意が必要です。

何に注意すればいいの?

控除の種類や金額によっては、ふるさと納税の寄附金控除が減額される場合があります。

比較的申請が多い控除を以下に挙げます。

- 医療費控除

- 住宅ローン控除

- 配偶者控除

- 扶養控除

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 社会保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)

- 雑損控除

上記の控除を申請する予定がある人は、寄付上限額が少なくなる可能性があることを考慮してふるさと納税を行いましょう。

ふるさと納税サイトの詳細シミュレーションで控除の項目があれば、どのくらい寄付上限額が変わるか分かるワン!

\あなたの控除上限額が簡単に分かる/

ふるさと納税の始め方や注意点を解説【職種別】

ふるさと納税の始め方はどの職種でも一緒なの?

職種によって注意すべき点は違います。

ここでは、以下のケースについてふるさと納税の始め方や注意点を解説します。

自分がどれに当てはまるか考えながら見ていきましょう。

①会社員の場合

会社員はワンストップ特例を使うのがいいんだよね?

会社員の場合は、基本的に確定申告の必要がないので、ワンストップ特例を利用して寄付するのがおすすめです。

ワンストップ特例を使えば、自治体から送られてくる申請書類を送り返すだけで控除を受けられます。

ただし、保険料控除やiDeCoをやっている人は、寄付できる限度額が少なくなるので注意が必要です。

理由は、保険料控除やiDeCoは年末調整で会社に書類を提出すればO.K.なので、控除に影響する意識が少ないためです。

「確定申告しないから寄付上限額は変わらない」と思わず、自分が対象になるものがないかチェックしておくワン!

②公務員の場合

公務員も会社員と同じ?

公務員の場合も会社員と同様に、確定申告が必要ないのでワンストップ特例の利用をおすすめします。

ただし、公務員がふるさと納税でほかの自治体に寄付すると、働いている自治体の予算が減ることを理解しておきましょう。

例えば、ふるさと納税で3万円分ほかの自治体に寄付すると、あなたが住む自治体の税収が3万円分減ります。

公務員は自治体で働いている形なので、税収が減る=予算が減る、ということにつながります。

予算が減るということは、自治体としてできることが減るかもしれないんだね。

また、源泉徴収票が会社員よりも遅く届く場合が多いのも注意が必要です。

- 会社員:12月の給与明細と一緒が多い

- 公務員:1月中旬~下旬が多い

ふるさと納税の寄付はその年の12月31日までにする必要があるので、公務員が源泉徴収票で正確に限度額を出すのは難しいでしょう。

公務員は「手取りからざっくり計算する」か「昨年の源泉徴収票から計算する」のがおすすめだワン!

③個人事業主・自営業の場合

個人事業主や自営業もワンストップ特例を使えるの?

個人事業主・自営業の場合は、基本的に確定申告をする必要があるので、確定申告の寄附金控除で申請しましょう。

個人事業主・自営業が注意すべき点としては、収入に波があると寄付上限額が把握しづらい点があります。

寄付上限額はふるさと納税する年の収入から計算しますが、会社員と違い毎月の収入には幅があることが多いです。

個人事業主や自営業は、ある程度その年の収入が予測できる年末にふるさと納税するのがおすすめだワン!

④学生の場合

学生でもふるさと納税できるの?

ふるさと納税は誰でも利用できますが、学生で所得を得ていない場合は全額自己負担になってしまうのです。

なんで所得がないと全額自己負担になってしまうの?

これは所得税や住民税を払っていないので、控除される税金がないからです。

ふるさと納税は「税金の前払い」であり、寄付することで税金が控除されてお得に返礼品がもらえる制度。

そのため、そもそも所得がなく税金を払っていない場合は、税金が控除されず全額自己負担になるのです。

学生でふるさと納税の返礼品がほしい人は、親にお願いしてふるさと納税してもらうのがおすすめだワン!

ふるさと納税サイトの選び方3選

ふるさと納税サイトっていくつかあるけど、どれを選べばいいの?

ふるさと納税サイト選びのポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

それぞれ確認していきましょう。

①欲しい返礼品があるか

サイトによって、掲載している自治体や返礼品の数には大きな差があります。

そもそも魅力的な返礼品が掲載されているのかをチェックしておくと良いですね。

また、ポイント還元やキャンペーンを実施しているサイトもあるので、チェックしておきましょう。

返礼品だけでなく、ポイントも貯まるのは嬉しいね!

②決済方法

ふるさと納税サイトで利用できる決済方法もサイトによって異なるので、注意しましょう。

とはいえほとんどのサイトでは、クレジットカード決済が主流です。

カード決済は支払いもスムーズだからいいね!

それ以外にもコンビニ決済や銀行振込・PayPayといったQRコード決済など、サイトによって対応が異なります。

自分の利用したい決済方法に対応しているのか、利用前に調べておくのが良いですね。

③サイトの分かりやすさ

検索とか面倒だよね…。

返礼品を比較できたり、カテゴリ別のランキング情報が載っていたりするサイトであれば、ストレスなく検索可能です。

サイトを見ながらどの自治体に納税しようか考えたい方は、自分に合った選び方ができそうか使って確認しておきましょう。

あらに特集ページなど見つけやすい機能だけでなく、ふるさと納税の解説などが用意されているサイトもあります。

「デザインが分かりやすい」「利用しやすい」と感じたサイトを利用するのも、一つの選び方です。

おすすめのふるさと納税サイト3選

ふるさと納税するときは、どのサイトを使えば良いのかな?

おすすめのふるさと納税サイトとしては、以下の3つが挙げられます。

どのサイトも国内大手のサービスなので、それぞれ確認していきましょう。

①さとふる

ふるさと納税サイトとして知名度が高いのは、「さとふる」です。

CMでもよく見るね!

返礼品掲載数は60万以上とかなり豊富で、最短1週間で返礼品が届くというスピーディーさも魅力です。

また、マイページで配送時期と配送状況がわかるため、安心して利用できますね。

さとふるのおすすめポイント

- 認知度・利用意向がNo.1

- 分かりやすい・使いやすいサイトデザイン

- 返礼品数60万件以上

- 決済方法が豊富

- ポイント還元もある

PayPayオンライン決済に対応しており、PayPayのポイント還元があるのも嬉しいポイントです。

\さとふるの日キャンペーン/

寄付金額に対して最大12%ポイントがもらえる!

3か8のつく「さとふるの日」は、誰でも5.5%プレゼント!

②ふるさとチョイス

日本最大級のふるさと納税サイトである「ふるさとチョイス」。

掲載自治体数は1600以上・返礼品数50万件以上と膨大な数の掲載数を誇っています。

また、検索や特集ページ・ランキングなども充実しているため、簡単に魅力的な自治体を発見できます。

スマホでも使いやすいよ!

寄付金額や寄付目的に応じた検索など様々な検索ができるので、あなたに合った方法で探してみましょう。

ふるさとチョイスのおすすめポイント

- 返礼品の掲載数50万件以上、自治体数1600以上

- 分かりやすく使いやすいサイトデザイン

- 決済方法が豊富

\簡単に始められる/

③ふるなび

家電の返礼品取り扱い数が圧倒的に多いのが「ふるなび」。

返礼品数40万件以上とさとふるやふるさとチョイスに負けないぐらい豊富です。

また、寄付金額に応じてAmazonギフトカードやふるなびコインが手に入ります。

Amazonでよく買い物する人には嬉しいですね!

キャンペーンもいろいろ開催しているので、お得にふるさと納税を利用しましょう。

ふるなびのおすすめポイント

- ほかのサイトと比べて家電の返礼品が豊富

- 返礼品の掲載数40万件以上

- Amazonギフトカードが手に入る

- ふるなびコインはPayPayポイントや楽天ポイントに交換可能

\簡単に始められる/

ふるさと納税のやり方に関するよくある質問

ふるさと納税のやり方について、まだ知りたいことが残ってる…。

ふるさと納税のやり方でよくある質問としては、以下のとおりです。

上記と同様の疑問を持っていた方は、ぜひ参考にしてください。

①確定申告してしまったらワンストップ特例は使えない?

確定申告してしまった場合、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。

取り消し手続きは不要ですが、寄付したすべての自治体に対して確定申告が必要です。

②ふるさと納税はオンライン申請できるの?

自治体によっては、ワンストップ特例をオンラインで申請できるものもあります。

オンラインで申請できるかどうかは、各自治体やふるさと納税サイトで確認しましょう。

③マイナンバーカードなしでも申請できるの?

マイナンバーカードなしでも、ふるさと納税の寄付や手続きはできます。

マイナンバーカードがない場合は、以下の書類を代わりに準備しましょう。

確定申告

- 個人番号(マイナンバー)が書かれた住民票

- 運転免許証等の写真付き身分証明書

ワンストップ特例制度

- 個人番号(マイナンバー)通知カード

- 運転免許証等の写真付き身分証明書

【まとめ】ふるさと納税サイトを使って簡単に返礼品を手に入れよう!

ワンストップ特例を使えば僕でも簡単にふるさと納税できそう!

最後に、この記事の大事なポイントを3点まとめます。

- ふるさと納税サイトを使うのがおすすめ

- 寄付上限額を確認するのが大事

- 会社員はワンストップ特例を使えば確定申告は不要

ふるさと納税は初心者でも簡単なステップで始められます。

ふるさと納税サイトやワンストップ特例を活用して、ふるさと納税を楽しみましょう。

\さとふるの日キャンペーン/

寄付金額に対して最大12%ポイントがもらえる!

3か8のつく「さとふるの日」は、誰でも5.5%プレゼント!