ブリッジレポート:(7839)SHOEI vol.57

| (7839:東証1部) SHOEI |

|

||||||||

|

||||||||

企業名 |

株式会社SHOEI |

||

社長 |

石田 健一郎 |

||

所在地 |

東京都台東区上野5-8-5 |

||

決算期 |

9月 末日 |

業種 |

その他製品(製造業) |

| 項目決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |

| 2017年9月 | 15,641 | 3,461 | 3,497 | 2,358 |

| 2016年9月 | 14,138 | 3,145 | 3,244 | 2,192 |

| 2015年9月 | 14,244 | 3,210 | 3,092 | 1,996 |

| 2014年9月 | 13,406 | 2,765 | 2,646 | 1,669 |

| 2013年9月 | 11,158 | 1,340 | 1,299 | 799 |

| 2012年9月 | 8,606 | 97 | 143 | 65 |

| 2011年9月 | 9,047 | 395 | 371 | 217 |

| 2010年9月 | 10,078 | 898 | 978 | 638 |

| 2009年9月 | 10,300 | 1,047 | 1,335 | 837 |

| 2008年9月 | 14,995 | 3,608 | 3,532 | 2,214 |

| 2007年9月 | 13,586 | 2,942 | 2,751 | 1,630 |

| 2006年9月 | 11,796 | 2,310 | 2,117 | 1,248 |

| 2005年9月 | 10,661 | 1,581 | 1,510 | 890 |

| 2004年9月 | 9,725 | 1,364 | 1,282 | 732 |

| 2003年9月 | 9,575 | 757 | 703 | 381 |

| 株式情報(12/11現在データ) |

|

||||||||||||||||||||||||

|

| 今回のポイント |

|

| 会社概要 |

|

プレミアムヘルメット市場で世界ナンバーワンのヘルメット・メーカー。売上高の約90%を占める二輪乗車用ヘルメットでは、高品質・高付加価値の「プレミアムヘルメット」に特化し、茨城工場(茨城県稲敷市)、岩手工場(岩手県一関市)の国内2工場で生産。国内生産にこだわる事で、高い品質の維持と技術の流出防止を実現している。一方、販売網は日本のみならず、ヨーロッパやアメリカをはじめ世界約70ヵ国超を網羅しており、安全性と機能性、そして造形の美しさが世界各国で高い評価を受け、“SHOEI”ブランドは「プレミアムヘルメット」の代名詞となっている。グループは、同社の他、米国、独(2社)、仏、伊の連結子会社5社。

経営方針 3つの世界一を実現

【中長期的安定成長と安定利益の実現に向けた基本方針】

1.健全な財務内容の堅持(自分の会社は自分で守る)

2.高付加価値化と生産合理化を両輪とするMade in Japanの維持

3.投資の継続

4.世界中のプレミアムヘルメット市場でナンバーワンを目指す

5.築城10年落城1日。不正につながりかねない理不尽なノルマは課さない。

愚直に、しかし眼前の課題から逃げず着実に前進する

6.利益分配の伝統を堅持 株主(50%配当性向)、従業員、会社(内部留保)

短期的な支払い能力を示す流動比率が600.0%(18/9期末。以下同じ)、長期的な財務の安全性を示す固定比率が21.8%、無借金経営で自己資本比率81.5%。(1)健全な財務内容の堅持(自分の会社は自分で守る)、が着実に実行されている事が貸借対照表からみてとれる。

また、茨城及び岩手の国内2工場で全量を生産する事で(2)Made in Japan(ものづくりの伝承)を実現し、(3)投資の継続(新製品開発、コストダウン、品質向上、より確かな安全)及び海外子会社と一体になって、(4)新市場を含め、世界中のプレミアムヘルメット市場でナンバーワンを目指している。

|

| 2018年9月期決算 |

前年同期比9.6%の増収、同7.9%の営業増益

売上高は前年同期比9.6%増の171億48百万円。主力の欧州が新製品の好調で4.4%増、販売網の強化と新製品の好調で北米が同29.4%増と欧米の売上が伸びる中、日本も同12.9%増加。上期は減収だったその他の地域(アジア、オセアニア、南米)も下期に入り増収に転じた。

営業利益は前期比7.9%増の37億34百万円。数量増に加えて単価も上昇したことが寄与、原材料代、販管費が増加したものの吸収した。尚、子会社期末(6月末)における為替は17/9期とほぼ同等であったため、為替による利益への影響はほとんどなかった。

為替レートは、同社売上換算レートが、1ドル=109.78円(前期比1.14円の円高)、1ユーロ=132.03円(同9.67円の円安)、海外子会社換算レート(2018年6月29日)が、1ドル=110.54円(同1.46円の円高)、1ユーロ=127.91円(同0.06円の円高)。

7月27日付けで業績予想を上方修正しており、概ねその水準で着地した。

配当は8.00円増配し93.00円の期末配当を実施。 前年同期比9.6%の増収、同7.9%の営業増益

売上高は前年同期比9.6%増の171億48百万円。主力の欧州が新製品の好調で4.4%増、販売網の強化と新製品の好調で北米が同29.4%増と欧米の売上が伸びる中、日本も同12.9%増加。上期は減収だったその他の地域(アジア、オセアニア、南米)も下期に入り増収に転じた。

営業利益は前期比7.9%増の37億34百万円。数量増に加えて単価も上昇したことが寄与、原材料代、販管費が増加したものの吸収した。尚、子会社期末(6月末)における為替は17/9期とほぼ同等であったため、為替による利益への影響はほとんどなかった。

為替レートは、同社売上換算レートが、1ドル=109.78円(前期比1.14円の円高)、1ユーロ=132.03円(同9.67円の円安)、海外子会社換算レート(2018年6月29日)が、1ドル=110.54円(同1.46円の円高)、1ユーロ=127.91円(同0.06円の円高)。

7月27日付けで業績予想を上方修正しており、概ねその水準で着地した。

配当は8.00円増配し93.00円の期末配当を実施。

プレミアムヘルメット市場においては、欧州市場は、堅調な個人消費に支えられ、ドイツ、フランス、イタリア等全地域において引き続き底堅く推移した。北米市場は、二輪新車販売が依然として停滞しており、ヘルメット市場も横ばいで推移した。日本市場は、堅調な個人消費に支えられ、126cc以上の二輪新車販売が前年比横ばい。だたし、ヘルメット市場はシニア層を中心に高級品、複数個所有の傾向から増加した。アジア市場は、全体で依然景気が拡大しており、中国での中大型二輪車販売は以前程の伸びはないものの増加している。ヘルメット市場は8月以降、ヘルメット規格変更による影響はあるものの総じて堅調に推移した。

こうした中、日本、海外を合わせた販売数量は9月末の台風の影響により船積が一部翌期へずれたものもあったが、前期比3%増の521千個となった。欧州市場は、新製品は好調に販売できたが、大手販売店の在庫調整により、5%減の235千個となった。北米市場では、昨年10月より販売代理店を1代理店制から2代理店制へ移行した。既存代理店が移行に先立ち在庫を圧縮したこと、3月より出荷の新製品の販売が好調であることにより、27%増の90千個となった。日本市場は、新製品の効果もあり販売は堅調に推移しており、9%増の132千個となった。アジア市場では、全体の販売数量が前年度比7%増となったが、中国市場は、8月からヘルメット規格が変更された影響もあり、1%減となった。

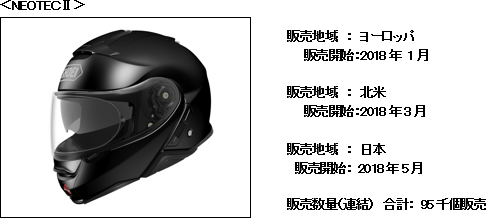

サンバイザー付システムヘルメットインターコム対応の「NEOTECⅡ」は斬新なデザインとインターコム内臓機能が好評で、空前の大ヒットとなった。

プレミアムヘルメット市場においては、欧州市場は、堅調な個人消費に支えられ、ドイツ、フランス、イタリア等全地域において引き続き底堅く推移した。北米市場は、二輪新車販売が依然として停滞しており、ヘルメット市場も横ばいで推移した。日本市場は、堅調な個人消費に支えられ、126cc以上の二輪新車販売が前年比横ばい。だたし、ヘルメット市場はシニア層を中心に高級品、複数個所有の傾向から増加した。アジア市場は、全体で依然景気が拡大しており、中国での中大型二輪車販売は以前程の伸びはないものの増加している。ヘルメット市場は8月以降、ヘルメット規格変更による影響はあるものの総じて堅調に推移した。

こうした中、日本、海外を合わせた販売数量は9月末の台風の影響により船積が一部翌期へずれたものもあったが、前期比3%増の521千個となった。欧州市場は、新製品は好調に販売できたが、大手販売店の在庫調整により、5%減の235千個となった。北米市場では、昨年10月より販売代理店を1代理店制から2代理店制へ移行した。既存代理店が移行に先立ち在庫を圧縮したこと、3月より出荷の新製品の販売が好調であることにより、27%増の90千個となった。日本市場は、新製品の効果もあり販売は堅調に推移しており、9%増の132千個となった。アジア市場では、全体の販売数量が前年度比7%増となったが、中国市場は、8月からヘルメット規格が変更された影響もあり、1%減となった。

サンバイザー付システムヘルメットインターコム対応の「NEOTECⅡ」は斬新なデザインとインターコム内臓機能が好評で、空前の大ヒットとなった。

受注も堅調に推移、受注残は前期末比11.0%増。

受注も堅調に推移、受注残は前期末比11.0%増。

18/9期末の資産の残高は167億55百万円で、前期末比17億52百万円増加した。主な変動要因は、現預金が8億84百万円、売上債権が3億84百万円、棚卸資産が2億90百万円、固定資産が2億2百万円増加したことによるもの。

負債の残高は30億96百万円、前期末比3億48百万円増加した。主な変動要因は、未払法人税等が1億61百万円、買掛金が49百万円、未払費用が48百万円、退職給付に係る負債が43百万円円増加し、未払金が50百万円減少したことによるもの。

純資産の残高は136億59百万円で、前期末比14億3百万円増加した。主な変動要因は、利益剰余金が14億7百万円増加したことによるもの。自己資本比率は81.5%(前期末81.7%)。

18/9期末の資産の残高は167億55百万円で、前期末比17億52百万円増加した。主な変動要因は、現預金が8億84百万円、売上債権が3億84百万円、棚卸資産が2億90百万円、固定資産が2億2百万円増加したことによるもの。

負債の残高は30億96百万円、前期末比3億48百万円増加した。主な変動要因は、未払法人税等が1億61百万円、買掛金が49百万円、未払費用が48百万円、退職給付に係る負債が43百万円円増加し、未払金が50百万円減少したことによるもの。

純資産の残高は136億59百万円で、前期末比14億3百万円増加した。主な変動要因は、利益剰余金が14億7百万円増加したことによるもの。自己資本比率は81.5%(前期末81.7%)。

19/9期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末比8億84百万円増加し、81億14百万円となった。

営業CFは33億4百万円、前期末比15億45百万円の増加となった。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益37億47百万円、減価償却費9億52百万円、主な減少要因は、売上債権の増加3億84百万円、たな卸資産の増加2億91百万円、法人税等の支払10億7百万円などによるもの。

投資CFは、12億14百万円、前期末比1億75百万円の減少となった。主に生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得11億14百万円によるもの。

フリーCFは20億89百万円、前期末比13億7千万円の増加となった。

財務CFは、11億72百万円、前期末比83百万円の減少となった。主に配当金の支払額11億69百万円によるもの。

19/9期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末比8億84百万円増加し、81億14百万円となった。

営業CFは33億4百万円、前期末比15億45百万円の増加となった。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益37億47百万円、減価償却費9億52百万円、主な減少要因は、売上債権の増加3億84百万円、たな卸資産の増加2億91百万円、法人税等の支払10億7百万円などによるもの。

投資CFは、12億14百万円、前期末比1億75百万円の減少となった。主に生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得11億14百万円によるもの。

フリーCFは20億89百万円、前期末比13億7千万円の増加となった。

財務CFは、11億72百万円、前期末比83百万円の減少となった。主に配当金の支払額11億69百万円によるもの。

|

| 2019年9月期業績予想 |

19/9期は前期比5.8%の増収、同7.9%の営業減益を計画

19/9期は売上高が前期比5.8%増の181億50百万円、営業利益は同7.9%減の34億40百万円を計画する。

プレミアムヘルメット市場では、欧州市場の二輪新車販売は堅調に推移しており、極端な天候不順がない限り、ヘルメット販売も18/9期同様堅調に推移すると期待される。米国市場は二輪新車販売が停滞しており、ヘルメット市場も横ばいで推移すると予想されるが、昨年10月から販売代理店網を2代理制へ強化しその効果もあり、販売は堅調に推移すると期待される。中国を除くアジア市場は、全般的に堅調に推移すると期待される。中国については、8月からヘルメット規格が変更された影響で、規格への対応に時間も掛かることから減少の見込み。日本市場は、ライダーの高齢化の懸念はあるものの、オリンピックに向けて雇用・所得環境の改善が続くなかシニア層を中心に18/9期同様、販売が堅調に推移すると期待される。また、主力新製品を各市場に順次投入する計画であり、シェアの維持拡大が期待される。

通期の為替レートの前提は、同社換算レート:1US ドル=110.00 円(前期比0.22 円の円安)、1ユーロ=125.00 円(同7.03 円の円高)、海外子会社換算レート(2019 年6月末)は、1US ドル=110.00円(前期比0.54 円の円高)、1ユーロ =125.00 円(同2.91 円の円高)。為替感応度は1USドル1円につき売上高29百万円、当期純利益12百万円、1ユーロ1円につき売上高54百万円、当期純利益23百万円(年間、いずれも円安メリット)。

配当は1株当たり予想当期純利益(173 円55 銭)の50%相当額である86 円00 銭(前期比7 円00 銭減)を見込む。

財政状態の見通し:19/9期末の総資産は18/9期末比6億90百万円増加し174億46百万円、負債は3億58百万円増加し34億54百万円、純資産は3億32百万円増加し139億92百万円となる見通し。

CFの見通し:営業CFは31億83百万円増加、投資CFは12億88百万円減少、財務CF12億80百万円減少する見通しであり、19/9期末の現金及び現金同等物の残高は6億14百万円増加し87億29百万円になる見通し。 19/9期は前期比5.8%の増収、同7.9%の営業減益を計画

19/9期は売上高が前期比5.8%増の181億50百万円、営業利益は同7.9%減の34億40百万円を計画する。

プレミアムヘルメット市場では、欧州市場の二輪新車販売は堅調に推移しており、極端な天候不順がない限り、ヘルメット販売も18/9期同様堅調に推移すると期待される。米国市場は二輪新車販売が停滞しており、ヘルメット市場も横ばいで推移すると予想されるが、昨年10月から販売代理店網を2代理制へ強化しその効果もあり、販売は堅調に推移すると期待される。中国を除くアジア市場は、全般的に堅調に推移すると期待される。中国については、8月からヘルメット規格が変更された影響で、規格への対応に時間も掛かることから減少の見込み。日本市場は、ライダーの高齢化の懸念はあるものの、オリンピックに向けて雇用・所得環境の改善が続くなかシニア層を中心に18/9期同様、販売が堅調に推移すると期待される。また、主力新製品を各市場に順次投入する計画であり、シェアの維持拡大が期待される。

通期の為替レートの前提は、同社換算レート:1US ドル=110.00 円(前期比0.22 円の円安)、1ユーロ=125.00 円(同7.03 円の円高)、海外子会社換算レート(2019 年6月末)は、1US ドル=110.00円(前期比0.54 円の円高)、1ユーロ =125.00 円(同2.91 円の円高)。為替感応度は1USドル1円につき売上高29百万円、当期純利益12百万円、1ユーロ1円につき売上高54百万円、当期純利益23百万円(年間、いずれも円安メリット)。

配当は1株当たり予想当期純利益(173 円55 銭)の50%相当額である86 円00 銭(前期比7 円00 銭減)を見込む。

財政状態の見通し:19/9期末の総資産は18/9期末比6億90百万円増加し174億46百万円、負債は3億58百万円増加し34億54百万円、純資産は3億32百万円増加し139億92百万円となる見通し。

CFの見通し:営業CFは31億83百万円増加、投資CFは12億88百万円減少、財務CF12億80百万円減少する見通しであり、19/9期末の現金及び現金同等物の残高は6億14百万円増加し87億29百万円になる見通し。

(2)19/9期の重要テーマ

①生産能力の拡大(設備、人員増強)及びJIT(改善)活動等による生産性の向上

18/9期~20/9期において、年間500千個体制から600千個体制へ生産能力を能力アップさせるという既定路線を堅持する。これを達成する為、設備投資、人員増強、有望新モデルの開発、JIT(Just In Time)改善活動を通じた生産性の向上、販売の強化を愚直に邁進させる。19/9期生産能力は、548千個 (休日出勤 10日)の予定。 (2)19/9期の重要テーマ

①生産能力の拡大(設備、人員増強)及びJIT(改善)活動等による生産性の向上

18/9期~20/9期において、年間500千個体制から600千個体制へ生産能力を能力アップさせるという既定路線を堅持する。これを達成する為、設備投資、人員増強、有望新モデルの開発、JIT(Just In Time)改善活動を通じた生産性の向上、販売の強化を愚直に邁進させる。19/9期生産能力は、548千個 (休日出勤 10日)の予定。

②顧客のニーズを徹底分析、エレクトロニクス、ITとの融合を通じ、魅力ある新モデルを投入する。

その結果として製品単価アップを図る。

19/9期投入の新製品 ②顧客のニーズを徹底分析、エレクトロニクス、ITとの融合を通じ、魅力ある新モデルを投入する。

その結果として製品単価アップを図る。

19/9期投入の新製品

③ブランド戦略。

今後先進国での大幅な市場拡大は難しいとの認識の下、PFSの推進やインターネットの活用、効果的広告宣伝の追求により、 ブランド力強化、消費者、有力小売店の囲い込みを目指す。

著名なレーサーであるMarc Marque氏とは2020年まで契約

PFS(Personal Fitting System)では、頭部の各部を詳細に計測し、データに基づいて顧客に最適なヘルメットサイズを診断。さらに専用パッドを使用して、オーダーメイド感覚のジャストフィットする内装を作る。

④有望市場での販売強化。

中国市場、ヘルメット新安全規格対応製品の開発。

中国国務院による工業製品認証基準の変更

中国へのヘルメット販売は、安全規格として日本工業規格(JIS)の製品を輸出してきたが、昨年9月に発表された中国国務院による工業製品認証基準の変更により(10月11日に対象品目の公告)、2018年8月1日以降、中国(香港を除く)では新しい安全規格(*GB811-2000)が施行される事となった。現在販売中のヘルメットの中には中国当局の新規格認証を得る事が困難なものもあるため、仕様変更検討すると共に商品戦略の見直しを行なっている。

GB811-2010規格の主な特徴

・耐貫通性試験 :3kg×3mからの貫通テストにおいてストライカが人頭模型に接触しないこと。

・ヘルメットの重量制限 :フルフェース/ジェット(Aタイプ)の全サイズにおいて1,600g以下であること。

日本工業規格(JIS)

・耐貫通性試験 :3kg×2mからの貫通テストにおいてストライカが人頭模型に接触しないこと。

・ヘルメットの重量制限 :特になし。

台湾・タイ・マレーシア等、中国以外のアジア内、成長期待分野へ経営資源の優先的配分。

特に比較的市場の大きいタイでシェアが低く、代理店の見直しなどを含めて拡販を図る。

③ブランド戦略。

今後先進国での大幅な市場拡大は難しいとの認識の下、PFSの推進やインターネットの活用、効果的広告宣伝の追求により、 ブランド力強化、消費者、有力小売店の囲い込みを目指す。

著名なレーサーであるMarc Marque氏とは2020年まで契約

PFS(Personal Fitting System)では、頭部の各部を詳細に計測し、データに基づいて顧客に最適なヘルメットサイズを診断。さらに専用パッドを使用して、オーダーメイド感覚のジャストフィットする内装を作る。

④有望市場での販売強化。

中国市場、ヘルメット新安全規格対応製品の開発。

中国国務院による工業製品認証基準の変更

中国へのヘルメット販売は、安全規格として日本工業規格(JIS)の製品を輸出してきたが、昨年9月に発表された中国国務院による工業製品認証基準の変更により(10月11日に対象品目の公告)、2018年8月1日以降、中国(香港を除く)では新しい安全規格(*GB811-2000)が施行される事となった。現在販売中のヘルメットの中には中国当局の新規格認証を得る事が困難なものもあるため、仕様変更検討すると共に商品戦略の見直しを行なっている。

GB811-2010規格の主な特徴

・耐貫通性試験 :3kg×3mからの貫通テストにおいてストライカが人頭模型に接触しないこと。

・ヘルメットの重量制限 :フルフェース/ジェット(Aタイプ)の全サイズにおいて1,600g以下であること。

日本工業規格(JIS)

・耐貫通性試験 :3kg×2mからの貫通テストにおいてストライカが人頭模型に接触しないこと。

・ヘルメットの重量制限 :特になし。

台湾・タイ・マレーシア等、中国以外のアジア内、成長期待分野へ経営資源の優先的配分。

特に比較的市場の大きいタイでシェアが低く、代理店の見直しなどを含めて拡販を図る。

|

|

| <参考:コーポレート・ガバナンスについて> |

基本的な考え方

当社は、中長期的な安定成長と安定利益、企業価値の向上を経営の重要課題としております。その実現のために、株主やお客様をはじめ、取引先や従業員、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、お客様に満足いただける製品を提供することが重要と考えております。この考え方は、当社の経営方針でもある三つの世界一(世界一の品質、世界一のコスト競争力、世界一楽しい会社)並びに「基本方針」にも記載し、社内に周知しております。このような中でコーポレート・ガバナンスの充実に向け、様々な施策を実施してまいります。

<実施しない主な原則とその理由>

【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)

当社において、役職員の立場は常に公平であり、提案を妨げる環境にはありません。経営陣幹部(当社においては「参与及び部長」をいいます。)は担当する職務を遂行する上での課題を認識し、経営会議等の議論の場において、問題点とその解決策の提示を行います。提案者と取締役及び経営陣幹部とは、闊達で公明正大な議論を行っております。また、経営陣幹部の報酬は、生活給的要素を考慮し、能力並びに前年度の業績貢献等に基づき評価した年俸ランクに応じた固定給としております。

<開示している主な原則>

【原則1-4】いわゆる政策保有株式

政策保有株式を保有しないことはもちろん、リスクの高い有価証券投資を行わないことが当社の基本方針であり、その旨の開示を有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書等で説明しております。

【原則1-7】関連当事者間の取引

当社は、子会社との販売代理店取引、代理店管理委託取引、マーケティング委託取引及びこれらに付随関連する取引以外に関連当事者取引を行う予定はなく、過去にもこれらの取引以外の関連当事者取引の実績はありません。また、役職員並びにその関係者の支配する会社との取引を、コンプライアンス規程にある「行動指針」にて公私の区別を厳しくする旨定めており、子会社との取引以外の関連当事者取引に関しては、一切行いません。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

株主、投資家の皆様には、常に公平な姿勢で接するように努めており、経営陣並びにIR担当部署(経営管理部)による、個人投資家向け説明会の開催並びに機関投資家、マスコミ、金融機関対象の決算説明会を始めワンオンワンミーティング等により、積極的な対話に努めております。また、外国人投資家の持株比率は33%前後であり、外国人投資家との透明度の高い誠実な対話とIR活動を続けております。

基本的な考え方

当社は、中長期的な安定成長と安定利益、企業価値の向上を経営の重要課題としております。その実現のために、株主やお客様をはじめ、取引先や従業員、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、お客様に満足いただける製品を提供することが重要と考えております。この考え方は、当社の経営方針でもある三つの世界一(世界一の品質、世界一のコスト競争力、世界一楽しい会社)並びに「基本方針」にも記載し、社内に周知しております。このような中でコーポレート・ガバナンスの充実に向け、様々な施策を実施してまいります。

<実施しない主な原則とその理由>

【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)

当社において、役職員の立場は常に公平であり、提案を妨げる環境にはありません。経営陣幹部(当社においては「参与及び部長」をいいます。)は担当する職務を遂行する上での課題を認識し、経営会議等の議論の場において、問題点とその解決策の提示を行います。提案者と取締役及び経営陣幹部とは、闊達で公明正大な議論を行っております。また、経営陣幹部の報酬は、生活給的要素を考慮し、能力並びに前年度の業績貢献等に基づき評価した年俸ランクに応じた固定給としております。

<開示している主な原則>

【原則1-4】いわゆる政策保有株式

政策保有株式を保有しないことはもちろん、リスクの高い有価証券投資を行わないことが当社の基本方針であり、その旨の開示を有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書等で説明しております。

【原則1-7】関連当事者間の取引

当社は、子会社との販売代理店取引、代理店管理委託取引、マーケティング委託取引及びこれらに付随関連する取引以外に関連当事者取引を行う予定はなく、過去にもこれらの取引以外の関連当事者取引の実績はありません。また、役職員並びにその関係者の支配する会社との取引を、コンプライアンス規程にある「行動指針」にて公私の区別を厳しくする旨定めており、子会社との取引以外の関連当事者取引に関しては、一切行いません。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

株主、投資家の皆様には、常に公平な姿勢で接するように努めており、経営陣並びにIR担当部署(経営管理部)による、個人投資家向け説明会の開催並びに機関投資家、マスコミ、金融機関対象の決算説明会を始めワンオンワンミーティング等により、積極的な対話に努めております。また、外国人投資家の持株比率は33%前後であり、外国人投資家との透明度の高い誠実な対話とIR活動を続けております。

|

| 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。 本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。 投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) 2026 Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |