ブリッジレポート:(4043)トクヤマ 2025年3月期決算

横田 浩 代表取締役社長執行役員 | 株式会社トクヤマ(4043) |

|

企業情報

市場 | 東証プライム市場 |

業種 | 化学(製造業) |

代表取締役社長執行役員 | 横田 浩 |

所在地 | 東京都千代田区外神田1-7-5 フロントプレイス秋葉原 |

決算月 | 3月 |

HP |

株式情報

株価 | 発行済株式数 | 時価総額 | ROE(実) | 売買単位 | |

2,919.5円 | 72,088,327株 | 210,461百万円 | 9.2% | 100株 | |

DPS(予) | 配当利回り(予) | EPS(予) | PER(予) | BPS(実) | PBR(実) |

120.00円 | 4.1% | 403.09円 | 7.2倍 | 3,635.62円 | 0.8倍 |

*株価は6/25終値。各数値は25年3月期決算短信より。

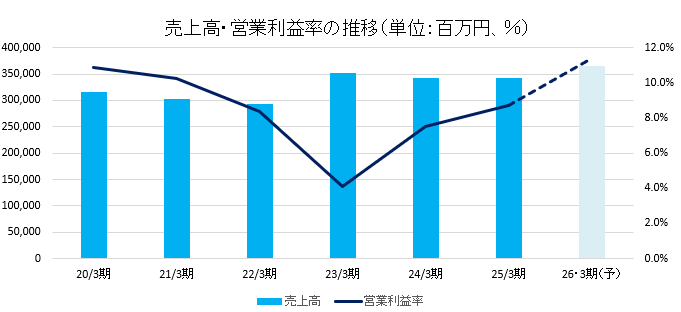

業績推移

決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | DPS |

2022年3月(実) | 293,830 | 24,539 | 25,855 | 28,000 | 389.09 | 70.00 |

2023年3月(実) | 351,790 | 14.336 | 14,783 | 9,364 | 130.15 | 70.00 |

2024年3月(実) | 341,990 | 25,637 | 26,292 | 17,751 | 246.72 | 80.00 |

2025年3月(実) | 343,073 | 29,968 | 29,588 | 23,388 | 325.08 | 100.00 |

2026年3月(予) | 364,500 | 41,500 | 41,500 | 29,000 | 403.09 | 120.00 |

*単位:円、百万円。予想は会社側予想。2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を

適用。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。以下、同様。

トクヤマの2025年3月期決算概要、横田社長へのインタビューなどをお伝えします。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2025年3月期決算概要

3.2026年3月期業績見通し

4.中期経営計画2025の進捗

5.横田社長に聞く

6.今後の注目点

<:コーポレートガバナンスについて>

今回のポイント

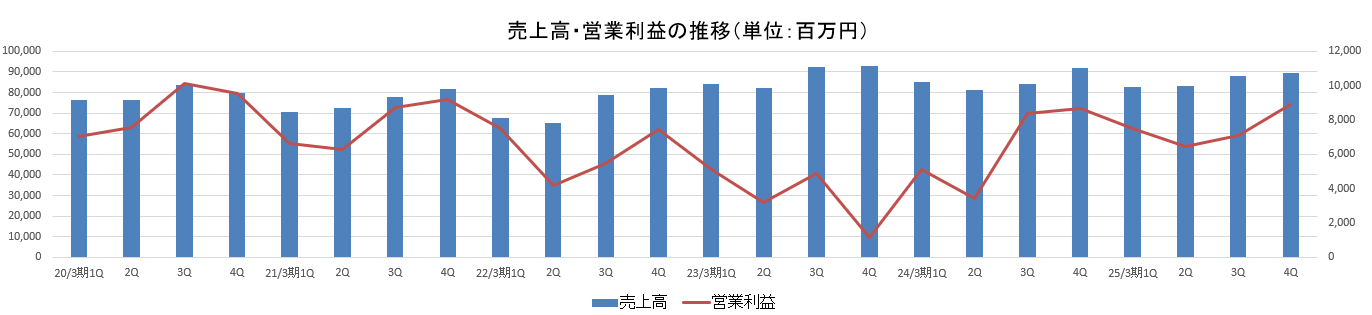

- 25年3月期の売上高は前期比0.3%増の3,430億円。半導体関連製品の販売が堅調に推移した。営業利益は同16.9%増の299億円。製造コストの改善が進み売上総利益は同8.7%増加し、粗利率も同2.4ポイント改善した。研究開発費および物流費の増加等で販管費も同5.8%増加したが吸収し2桁の増益となった。化学品・セメントの販売数量の減少を見込んで25年1月に業績予想を下方修正したが、売上・利益とも予想を下回った。

- 26年3月期は増収増益を予想。売上高は前期比6.2%増の3,645億円、営業利益は同38.5%増の415億円を見込む。半導体市場は先端用途を中心に一定の回復を想定している。前期出荷管理システムの不具合で低調だった歯科器材は新棟が竣工し、さらなる拡販を目指すなど、全セグメントで増収増益を見込む。米国関税政策による影響は不透明とのこと。JSRからの体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業譲受の影響は精査中である。為替の前提は140円/USD(25/3期実績は153円/USD)、国産ナフサは68,000円/kl(同76,500円/kl)を見込む。配当は中間・期末とも60.00円/株、年間合計120.00円/株の予定(前期比20.00円/株増配)。予想配当性向は29.8%。DOEは3.2%の予想。

- 横田浩社長に25年3月決算の概要、中期経営計画の進捗、株主・投資家へのメッセージを伺った。「中期経営計画については、最終26年3月期『売上高4,000億円、営業利益450億円』としていましたが、石炭価格高騰、2022年度後半からの半導体市場低迷の影響など外部要因の変化もあり、現時点での26年3月期業績予想は『売上高3,645億円、営業利益415億円』としています。現時点での予想は最終年度達成目標には届かないものの、過去最高の売上高・営業利益を見込んでいます。今後も『事業ポートフォリオの転換』を進め、成長事業の伸長を軸に売上・利益の拡大を目指してまいりますので、是非中長期の視点で応援していただきたいと思います。」とのことだ。

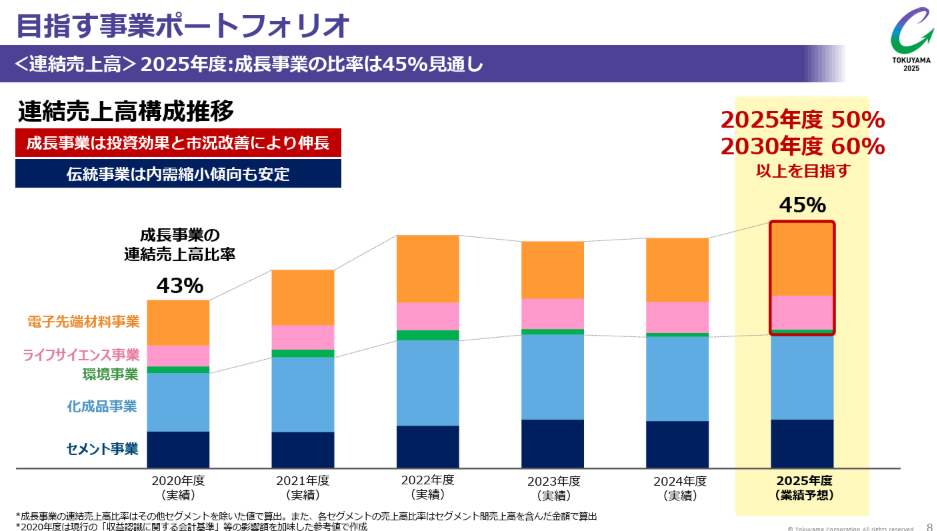

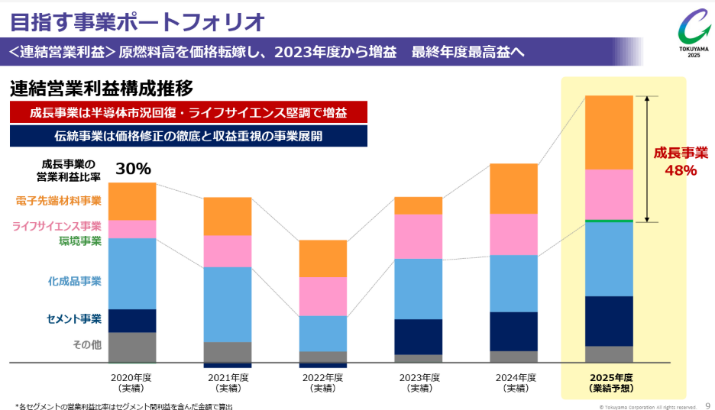

- 中期経営計画においては「事業ポートフォリオの転換」を進め、26年3月期、成長事業(電子先端材料、ライフサイエンス、環境)の売上高構成比50%を目標としていたが、45%で着地する見通しだ。2022年度をピークとした半導体市場の低迷が影響した。21年3月期の同構成比が43%であったので、やや物足りない感はあるが、営業利益の構成比は30%から48%に大きく伸長する見込みで、営業利益率は大きく改善してきた。今期はまだ始まったばかりであるので、1年を通じての積み上げを期待したい。

- 次回中計は26年2月に公表の予定だ。横田社長は次の中計では、中国の更なる台頭が予想される中、圧倒的な自社の強み、優位性をどうやって作り上げていくかが課題となると考えている。最先端の領域で中国が追随できないような高品質の製品を安定的に作り続ける技術を磨き上げていくことに注力するとのことで、その進捗を注目していきたい。加えて、PBR1倍割れの早期解消にも期待したい。

1.会社概要

ソーダ灰、苛性ソーダなど幅広い用途に用いられる必要不可欠な基礎化学製品、多結晶シリコンを始めとする半導体関連製品、国内第4位の生産量のセメントのほか、歯科器材やプラスチックレンズ関連材料、医薬品原薬・中間体などのファインケミカル製品を展開する総合化学メーカー。1918年創業。多様な特有技術から生み出される先端製品、高度に統合・集積された徳山製造所の競争力などが大きな強み。

【1-1 沿革】

1918年にガラスの原料であるソーダ灰(炭酸ナトリウム)の国産化を目指し、創業者 岩井勝次郎により「日本曹達工業株式会社」として設立された。現在でもソーダ灰製造を継続する唯一の国産メーカーである。

1938年にはソーダ灰事業の副産物を生かした湿式法によるセメント製造を開始した。

第二次大戦後、無機関連事業を伸張させた後、高度経済成長時代に入ると、塩化ビニルやポリプロピレンなど石油化学関連事業を拡大させた。

2度のオイルショックを経た後は、電子材料・ファインケミカルなど高付加価値分野へ進出。1984年には、現在では世界トップスリーに入る多結晶シリコン事業に進出した。また、1985年には電子部品の放熱材料として用いられる窒化アルミニウム粉末を独自開発の製法である還元窒化法により製造を開始した。

以降も、プラスチックレンズ関連材料や歯科器材など生活・医療分野、環境・エネルギー分野などへ事業フィールドを拡大させてきた。

ただ、2009年にマレーシアに設立した連結子会社「トクヤママレーシア」における多結晶シリコン事業が市況下落により大幅に収益が悪化。これにより15年3月期、16年3月期に多額の減損損失を計上し無配に転じた。

こうした状況に対し、2016年5月には「財務基盤の再建」に向けた種類株式の発行による資金調達を実施。

同時に、「あらたなる創業」に向けたビジョンの下、5年間の中期経営計画「再生の礎」を策定・発表し、組織風土の変革、事業戦略の再構築などの重要課題に取り組んでいる。18年3月期には4期ぶりの配当を実施した。

2022年4月、市場再編に伴い、東証プライム市場に移行した。

【1-2 経営理念など】

同社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、2022年3月期を初年度とする「中期経営計画2025」策定にあたり存在意義を再定義し、スローガン「もっと未来の人のために」を掲げ、新たにMission、Vision、Valuesを定めた。

Mission 経営理念

| 存在意義 | 化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する |

Vision 経営方針 | ありたい姿 | *マーケティングと研究開発から始める価値創造型企業 *独自の強みを磨き、活かし、新領域に挑み続ける企業 *社員と家族が健康で自分の仕事と会社に誇りを持てる企業 *世界中の地域・社会の人々との繋がりを大切にする企業 |

Values 行動指針 | 価値観 | *顧客満足が利益の源泉 *目線はより広くより高く *前任を超える人材たれ *誠実、根気、遊び心。そして勇気 |

【1-3 事業内容】

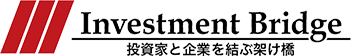

「化成品」「セメント」「電子材先端材料」「ライフサイエンス」「環境事業」及び「その他」の6セグメント。「電子」「健康」「環境」を成長事業と定義している。

◎化成品

<概要・主要製品>

ソーダ灰、苛性ソーダ、塩化カルシウムなど、幅広い用途に用いられ、各産業において必要不可欠な基礎化学製品を取り扱っている。

また、苛性ソーダの製造工程で発生する塩素と水素は多結晶シリコンの製造工程で使用されるなど、効率的な事業運営が行われている。

「顧客に選ばれ続けるトクヤマを実現する」という部門目標のもと、顧客企業個々のニーズに見合った安定的かつタイムリーな製品・サービスの提供に努めている。

事業 | 特長 | 主要製品 |

ソ-ダ・塩カル | 国内需要の伸び悩みや輸入品の増加による競争激化から、事業環境は厳しく、国内のソーダ灰メーカーは現在同社1社。国内メーカーとしての存在意義と責任は今まで以上に大きく、創業以来培ってきた技術と、長年にわたり築き上げてきた顧客との信頼関係を軸に、競争力を維持・強化し国内市場で確固たる地位を築いくことを目指している。 また珪酸ソーダカレットは、原料であるソーダ灰や苛性ソーダから一貫して自社生産する競争力と生産能力の高さを武器に国内トップシェアを誇っている。 | ソーダ灰、塩化カルシウム、珪酸ソーダ、重曹 |

クロルアルカリ・塩ビ | 苛性ソーダ生産能力は年間49万トンで国内第3位。また、併産される塩素を利用して多様な製品を生産しており、同社の競争力を下支えしている。これらの製品群は多岐にわたるため、特定の分野の消費動向から受ける影響が少ないのも特長。 塩化ビニル樹脂(塩ビ)はその40%が石油由来で、残りの60%は塩由来。石油への依存度という面からは、塩ビは省資源性の高いプラスチックである。さらに塩ビ製の複層ガラスサッシは住宅の保温効果に優れ、冷暖房のエネルギーを節約することによる地球温暖化ガスの排出削減にも有効である。 | 苛性ソーダ、塩化ビニルモノマー、塩化ビニル樹脂、酸化プロピレン、メチレンクロライド |

主要製品 | 用途 |

ソーダ灰 | ガラス原料、グラスウール原料、石けん・洗剤原料、かん水、水処理助剤 他 |

塩化カルシウム | 凍結防止剤、防塵、除湿剤、廃液処理、食品添加物 |

苛性ソーダ | 製紙原料(パルプ)となる木材チップの溶解、アルミニウム原料のボーキサイト(鉱石)の溶解、調味料、石けん、廃水処理剤、中和剤 |

塩ビ | パイプ、電線被覆、フィルムなどの原料 壁紙、床材、手袋などの原料 |

(同社提供)

<基本方針と施策>

顧客ニーズに沿った、高品質及びコスト競争力に優れた基礎化学素材及びサービスを提供することにより、顧客の事業発展に貢献するとともに、中核事業として安定的かつ、継続的な収益向上に貢献する。

事業 | 主要施策 |

ソ-ダ・塩カル | *国内単一メーカーとして、安定供給・品質を維持 |

クロルアルカリ・塩ビ | *苛性ソーダ・塩素の更なる原価低減を目指した自家発電と電解の競争力強化 *塩化ビニルモノマーの輸出拡大とプラントフル稼働の維持 *塩素誘導品(塩ビ、酸化プロピレン、クロロメタン他)の収益力強化 |

◎セメント

<概要・主要製品>

1938年、徳山製造所内の副産物の有効活用という観点でスタートした。徳山製造所南陽工場で製造するセメントやセメント系固化材など関連製品は、生コンクリートやコンクリート二次製品として、住宅・ビル・ライフラインを支える構造物、港・橋・道路など社会資本となり人々の暮らしを支えている。

社内だけでなく、社外からも廃プラスチックや家庭ゴミを燃やした後の灰など多くの廃棄物を受け入れ、セメントを製造する工程で原料や熱エネルギーとして利用しており、資源循環型社会の形成に貢献している。

事業 | 特長 | 主要製品 |

セメント | 徳山製造所南陽工場は、単一工場としては国内最大規模。 セメント事業は国内第4位で、東京・大阪・広島・高松・福岡を主な拠点として、地域に根ざした営業活動を展開している。また東京・大阪・広島・福岡の4地区にセメント試験室を設置。セメントおよびセメント系固化材の使用に際し、施工前の配合試験、施工後の管理試験を実施し、きめ細かいユーザーサポートを提供している。

またセメント系やモルタル系の各種建材製品をトクヤマエムテックが製造販売するほか、同社独自の漆喰をシート化する技術により、建築内装材「漆喰ルマージュ」や、古典的なフレスコ画の技法に漆喰による立体造形技術を組み合わせた最新フレスコ技法「Fresco Graph」などを展開し、セメント・建材分野で培った技術で新たな事業機会を追求している。 | ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材 |

資源 | 低含水・高含水汚泥設備や鋭角廃棄物処理施設など様々な再資源化設備で、廃プラスチック類、汚泥、ガラスくずを始め多様な廃棄物を受け入れている。 | 廃棄物処理 |

<基本方針と施策>

事業環境の変化に柔軟に対応し、最適な製造・販売・物流体制を整備・構築する。廃棄物処理収益の最大化、原価低減による競争力強化を図る。

事業 | 主要施策 |

セメント | *生産効率及び原単位改善と廃棄物受入増を軸とした原価低減 *トクヤマエムテックによるインフラの補修・補強事業の拡充 |

資源 | *原料系の最適化と可燃系廃棄物の活用促進及び燃料化プラント事業の最適化 |

2013年6月に買収したトクヤマニューカレドニアは、クリンカ(セメントの製造過程でできる塊状の物質で、粉砕してセメントを作る。)の輸出先としてセメント部門の収益改善に寄与している。

中長期では人口減に伴う国内需要の縮小が不可避であるため、セメントの適正な生産体制を構築する検討を進めていた。

直近の国内のセメント需要の急激な減少、製造設備維持に必要な固定費の上昇、および外部への影響等を総合的に考慮した結果、キルン2系列の生産体制が最適であると判断し、キルン1系列を停止した。なお、この停止に伴う国内向けセメント販売への影響はないとのことである。

安定した輸出先の確保による販売数量の増大、セメント工場の稼働率向上、廃棄物受け入れ拡大を目指し、トクヤマニューカレドニアに続く海外粉砕工場の展開を検討・推進していく。

(同社資料より)

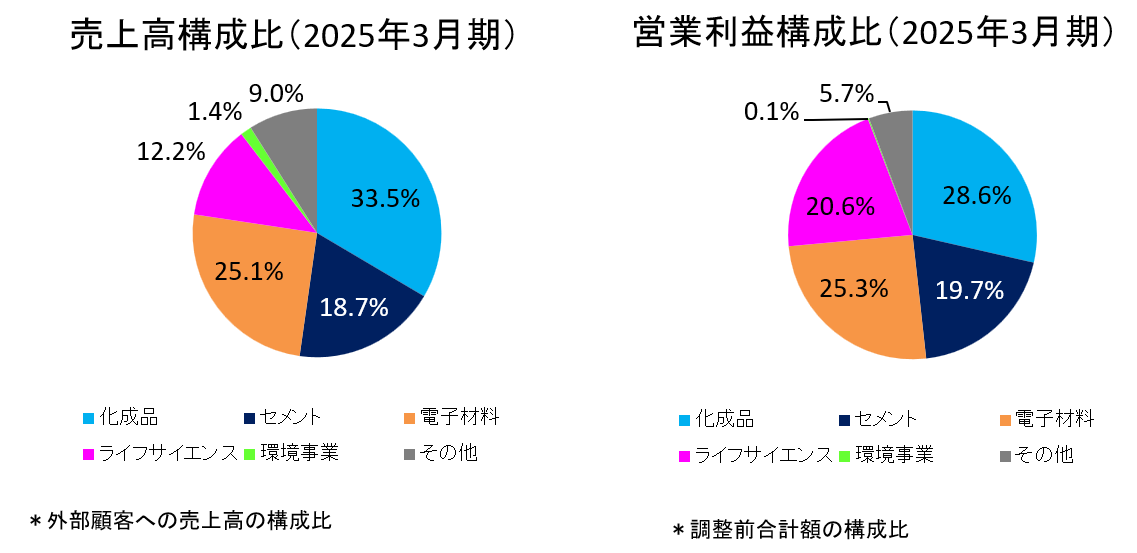

◎電子先端材料

<概要・主要製品>

半導体に使われる高純度多結晶シリコンは、世界有数のシェアを有する。またその副生物から製造する乾式シリカはシリコーンゴムやCMPスラリー、複写機トナーなどに使用されている。放熱性に優れた窒化アルミニウムは、半導体製造装置のほか、パワー半導体分野で、電子工業用高純度薬品は半導体前工程、液晶パネルの製造などで使用されている。

事業 | 特長 | 主要製品 |

シリコン | 徳山製造所において年産8,500トンの多結晶シリコン生産能力を有し、国内一位。 | 半導体用多結晶シリコン |

シリカ | 独自の技術により開発されたレオロシールは高度に精製した原料ガスを酸水素炎中で高温加水分解させ、反応から包装まで全てクローズドシステムで一貫した管理のもとに製造されている。そのため、高純度、高分散性、高比表面積という特徴を有しており、多くの用途で使われている。日本国内だけでなく中国にも生産拠点を持ち、事業の最適化を図りながら、安定・継続的な供給に努め、世界市場を視野に入れて更なる事業拡大を目指している。 | 乾式シリカ |

放熱材 | 窒化アルミニウム粉末から、顆粒、粉末を焼結したセラミックスなど、用途にあわせた製品を展開している。独自開発の製法・還元窒化法は、不純物の極めて少ない良質な製品を生み出し、窒化アルミニウム粉末では、世界シェア70%以上を獲得している。 | 窒化アルミニウム |

ICケミカル | アジアの成長市場に向け、より高純度な製品を供給すべく、製造・販売拠点を日本・台湾・韓国に展開している。 | 電子工業用高純度薬品、フォトレジスト用現像液 |

主要製品 | 用途 |

多結晶シリコン | 半導体ウエハー |

乾式シリカ | CMPスラリー、各種エラストマー、各種シーラント、液状樹脂製品、粉体製品 |

窒化アルミニウム | 電子部品の放熱材料、半導体製造装置の部材 |

電子工業用高純度薬品 | ウエハー、電子デバイス等の精密洗浄及び乾燥 |

(多結晶シリコン)

| (窒化アルミニウムセラミックス)

|

(同社提供)

<基本方針と施策>

顧客から選ばれ続ける製品の供給と開発品の提案により事業と収益の拡大を図る。

事業 | 主要施策 |

多結晶シリコン | *最先端品を始めとし顧客要求品質を的確に把握し、品質世界一・コスト極小化を実現 |

乾式シリカ | *CMP、シリコーン向けに続く高機能品の拡充 *中国子会社徳山化工におけるコストダウンと高付加価値化 |

ICケミカル | *先端半導体向け製品の品質追求、拡販 |

放熱材 | *窒化アルミ粉末生産能力増強 *窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化アルミニウムフィラーの事業化 |

同社が製造している世界シェア20%の多結晶シリコンや放熱材用窒化アルミニウムなど半導体製造プロセスに不可欠な様々な半導体関連製品は、同社が長年かけて開発・蓄積してきた様々な特有の要素技術の組み合わせから創出された先端材料であり、どれも世界的に極めて高い競争力を有している。

(同社資料より)

半導体製造分野では半導体の大容量化・小型化に伴う半導体の微細化・3次元化が急速に進んでいる。

同社の「半導体用高純度多結晶シリコン」、「電子工業用高純度IPA」は、歩留まり悪化を引き起こす不純物、残渣物を極限まで低減させた超高純度材料であり、微細化・3次元化を進める半導体メーカーから高い評価を得ている。

また、半導体の安定した動作に不可欠な放熱材料においても同社製品の評価は高い。

近年、車載用、産業機器、電鉄向けパワーデバイスの高出力化・小型化に伴い放熱材料の需要が急増しているが、同社では、窒化アルミニウム粉末、窒化アルミニウムセラミックス、窒化ケイ素、窒化ホウ素など、独自の還元窒化法などにより開発された不純物の極めて少ない高熱伝導率の放熱材料を供給している。

上の図の様に、原料から最終製品に至る半導体製造プロセスにおいて、「点」ではなく、多様な先端製品を「面」で供給することで、より大きな事業機会を創出し、需要を取り込んでいく考えだ。

◎ライフサイエンス

<概要・主要製品>

トクヤマ本体が手掛けるファインケミカル事業とNF事業および、グループ会社が開発・製造・販売する歯科材料、臨床検査システム等から成る。

ファインケミカル事業では、同社の強みである有機合成技術から生まれた、メガネ関連材料やジェネリック医薬品原薬・中間体を中心に事業展開をしており、NF事業では、水は通さず空気や湿気は通すという微多孔質フィルムを製造販売している。

事業 | 主要製品 |

ファインケミカル | 医薬品原薬・中間体(アミノ基保護材、縮合剤)、プラスチックレンズ関連材料(フォトクロミック材料、ハードコート剤) |

(株)トクヤマデンタル | 歯科医療器材の製造・輸出入・販売 |

(株)エイアンドティー | 臨床検査試薬・機器システムの開発・製造・販売 |

NF | 微多孔質フィルム |

(歯科器材)

(同社提供)

<基本方針と施策>

顧客起点の開発・製造・販売体制の確立・強化により、国内外の市場で優位なポジションを獲得。事業の拡大を図り、人々の生活・健康(QOL)の改善に貢献する。

事業 | 主要施策 |

ファインケミカル | メガネ用調光材料のシェア拡大、用途開拓 |

歯科器材事業 | 審美充填材料を中心とした海外展開の加速と生産体制強化 |

医療診断システム事業 | 診断システムと診断薬の事業強化 |

NF | 日本での事業拡大 |

同セグメントでは、歯科材料、フォトクロミック材料(調光材料)の成長に力を入れている。

フォトクロミック材料とは、太陽光(紫外線)を照射すると無色からグレーやブラウンなどに発色し、照射を止めると再び無色の状態に戻る樹脂材料。

近年では、スポーツウェア・ドライブウェア用途に加え、有害紫外線への意識の高まり、高齢化にともなう緑内障など眼の疾患増加を背景に、フォトクロミック材料の使用が増大している。

同社製品は、「赤・青・黄の3原色発色による豊富なカラーバリエーション」、「速い発色および退色速度」、「夏場の高温下でも十分な発色性能」、「優れた耐久性」、「紫外線を99%以上カット」といった特長を持っている。

こうした特長を訴求し、製品仕様に関する顧客ニーズへの対応など細やかな顧客対応や製品ラインナップの拡充によりシェア拡大を図るとともに、視認性向上、紫外線遮蔽などの特長を活かした新規用途の開拓も進める。

|

|

(同社資料より)

◎環境事業

<概要・主要製品>

将来の一つの柱とするために、グループ内に点在していた環境関連事業を集約し、新たな事業展開を目指すセグメントとして2022年3月期より新設したセグメント。

廃石膏ボードリサイクル、イオン交換膜、GHG排出削減の技術開発及び事業化などに取り組んでいる。

事業 | 主要製品 |

(株)トクヤマ・チヨダジプサム | 廃石膏ボードのリサイクル事業 |

(株)アストム | 脱塩・濃縮用イオン交換膜及び電気透析装置の製造販売 |

◎その他

報告セグメントである「化成品」、「セメント」、「電子先端材料」、「ライフサイエンス」、「環境事業」に含まれない事業セグメントで、海外販売会社、運送業、不動産業などを含む。

【1-4 研究開発】

「中期経営計画2025」において、「マーケティングと研究開発から始まる価値創造型企業」をトクヤマの「ありたい姿」と定義した。

マーケティングを「モノづくり」の起点に置いた今回の中期経営計画は、新たな企業文化を育てるという強い意思表示であり、企業文化育成のために技術系人材の果たさなければならない役割は非常に大きなものであると考えている。

自社の特有技術をベースに独自技術を磨くことで、顧客のニーズに応えるべく、研究開発を推進してきたが、今後さらに新たな技術を育成・獲得することで研究開発力を進化させ、今以上に顧客の期待に応えていく。

加えて、同社では、地球温暖化防止への貢献として「2050年度 カーボンニュートラル達成」を掲げた。二酸化炭素の削減は、グローバルな課題あり、「次世代エネルギーの技術開発と事業化」「環境貢献製品の開発と実装」に対し、自社技術の深耕、産・学・官等の外部連携の強化、積極的な外部人材の登用等、様々な方法を通じて「2050年度 カーボンニュートラル達成」実現を目指していく。

研究開発拠点として日本国内には「つくば研究所」(茨城県つくば市)、「徳山研究所」(山口県周南市)を持ち、東西2拠点体制を敷いている。

「つくば研究所」では、中長期的な視点に立った先端技術開発、基盤技術としての分析解析技術開発、複合材料を特徴とする歯科材料分野、高付加価値製品をターゲットとした有機ファインケミカル分野の研究開発を行っている。

徳山製造所内に立地する「徳山研究所」は、徳山地区の研究・開発の拠点。

徳山地区の開発グループのみならず様々な研究・開発チームが集まることによって得られるシナジー効果や、ものづくりの現場である製造部にも近く情報交換が容易といったメリットも大きい。

また、国内の研究開発拠点に加えて台湾のグループ会社である德山台灣股份有限公司では、半導体の微細化・高集積化に伴い半導体メーカーから寄せられるケミカル・マテリアルの高純度化要求に対応すべく、新規製品創出に向けた情報収集・マーケティング拠点として運営するとともに、現地の半導体メーカー・研究機関などと共同開発を行う開発拠点としての役割を担っている。

【1-5 同業他社】

コード | 社名 | 売上高 | 増収率 | 営業利益 | 増益率 | 営業利益率 | ROE | ROA | 時価総額 | PER | PBR |

4005 | 住友化学 | 2,340,000 | -10.2 | 105,000 | -45.6 | 4.5% | 4.1 | 1.6 | 561,631 | 13.9 | 0.6 |

4042 | 東ソー | 1,050,000 | -1.3 | 108,000 | +9.2 | 10.3% | 7.2 | 7.9 | 675,193 | 10.7 | 0.8 |

4043 | トクヤマ | 364,500 | +6.2 | 41,500 | +38.5 | 11.4% | 9.2 | 6.3 | 210,461 | 7.2 | 0.8 |

4063 | 信越化学 | 610,000 | +2.0 | 166,000 | -13.1 | 27.2% | 12.0 | 15.2 | 8,930,496 | - | 1.9 |

4118 | カネカ | 820,000 | +1.6 | 42,000 | +4.9 | 5.1% | 5.5 | 3.7 | 259,842 | 7.5 | 0.5 |

4183 | 三井化学 | 1,770,000 | -2.2 | 98,000 | +25.1 | 5.5% | 3.8 | 3.3 | 654,549 | 11.1 | 0.7 |

4205 | 日本ゼオン | 409,500 | -2.7 | 28,000 | -4.5 | 6.8% | 7.3 | 6.2 | 309,101 | 11.1 | 0.8 |

5711 | 三菱マテリアル | 1,870,000 | -4.7 | 10,000 | -73.1 | 0.5% | 5.1 | 2.7 | 287,962 | 14.3 | 0.4 |

*売上高、営業利益は今期予想、単位は百万円。ROE、ROAは前期実績、単位は%。時価総額、PER(予)・PBR(実)は6月25日終値ベース。単位は百万円、倍。信越化学は第1四半期の業績予想のみを開示のため、PERは非表示。

企業規模に比して収益性は上位にあるがPER、PBRとも低水準にとどまっている。成長事業を中心とした成長戦略の訴求、進捗が期待される。

【1-6 資本コストと株価を意識した経営の実現について】

2025年4月に、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するアップデートを開示した。

(1)現状評価

2025年3月期は、業績、株価ともに伸長したが、PBRは依然として1倍を超えずに推移。ROE については前年比で1.8ポイント増加して9.2%となったが、成長の牽引役として期待する成長事業の業績の伸びよりも、伝統事業の業績改善による部分が大きく、事業ポートフォリオの転換が十分に進んでいないことがPBR1倍割れの主な要因であると、同社では分析している。

(2)方針・目標

同社は、「化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」という経営理念(存在意義)を定めているが、この理念は株主をはじめとするステークホルダーとの信頼と協働を通じて実現される。また、中期経営計画2025は今期最終年を迎えるが、目標達成に向けて最後の奮闘を行っている。現在PBR1倍超えを実現する経営体質の早期実現を目指しているところだが、実現のための各取り組みについては、このような経営理念および中期経営計画に包含される持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた施策と一体とさせながら進めて行きたいと考えている。

(3)具体的な取り組み

①株主還元の充実化

同社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置付けている。持続的な成長のための投融資や研究開発を通じた中長期な視点での企業価値の最大化、業績や財務状況、資本コスト等を総合的に勘案した上で、安定的、継続的に株主に対し利益還元を実施する。こうした方針の下、2025年3月期より新たに配当金は、単年度の業績の影響を受けにくいDOE(株主資本配当率)3%を目標として、配当性向30%以上を目指すことを掲げている。25年3月期の配当金は1株100円(配当性向30.8%、DOE 2.9%)とした。26年3月期以降もこの方針に沿って株主還元を実施していく。

②ROICを積極的に活用した成長事業への重点投資と既存事業の見直し

同社では、ROICがWACCを2年連続で下回る事業については、毎年事業継続の可否を判断するなど、資本コストをベースとした事業評価を実施している。実際に、25年3月期はROICがWACCを下回り、今後の回復が見込めない中国における微多孔質フィルムの製造販売現地法人(上海徳山塑料有限公司)の事業廃止を決定し、当該事業から撤退した。なお、2025年3月期から新たに全社ベースの ROIC と WACC の開示を開始した。25年3月期のROIC は6.2%、WACCは6.5%であった。ROICがWACCを下回った要因は、事業ポートフォリオの転換を目指し、過去数年間、成長事業に対し積極的な投資を実施してきたが、まだ十分な成果が現れていないことであると考えている。今後も事業評価の枠組みを活用の上、資本コストをより意識した経営を推進し、事業ポートフォリオ転換と収益性の向上を図っていく。

③政策保有株式の縮減

保有する上場株式については、資産効率の向上を図るため2025年3月期より更なる縮減を進めた。前年度末時点で保有の20銘柄に加え、子会社(新第一塩ビ株式会社)の吸収合併により2024年4月1日付で取得した3銘柄を合わせた23銘柄のうち、12銘柄を完全売却し、3銘柄は一部売却を行った。26年3月期もこの取り組みを継続し、一部売却した3銘柄を中心に売却を進める。なお、売却により創出されたキャッシュは成長事業および研究開発に活用する。

④株主との対話

中長期的な企業価値向上の実現には、株主・投資家との継続的な信頼関係の構築が重要と考えている。同社では、IR関連部署だけでなく、経営者自らが各種説明会(IR・SR)に積極的に参加して株主・投資家との対話を実施している。その対話の中では、成長分野の事業環境や中期経営計画2025達成に向けての議論を深めた。今後も、フェアディスクロージャ―の精神に基づき、適切な情報発信を通じて、ステークホルダーとの関係を深化させていく。

2.2025年3月期決算概要

【2-1 連結業績概要】

| 24/3期 | 構成比 | 25/3期 | 構成比 | 前期比 | 期初予想比 | 修正予想比 |

売上高 | 341,990 | 100.0% | 343,073 | 100.0% | +0.3% | -2.5% | -1.4% |

売上総利益 | 99,519 | 29.1% | 108,143 | 31.5% | +8.7% | - | - |

販管費 | 73,882 | 21.6% | 78,175 | 22.8% | +5.8% | - | - |

営業利益 | 25,637 | 7.5% | 29,968 | 8.7% | +16.9% | -9.2% | -3.3% |

経常利益 | 26,292 | 7.7% | 29,588 | 8.6% | +12.5% | -4.6% | -4.6% |

当期純利益 | 17,751 | 5.2% | 23,388 | 6.8% | +31.8% | -6.4% | -6.4% |

*単位:百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。以下同様。22/3期より収益認識会計基準等を適用。修正予想比は25年1月公表の業績予想に対する比率。

増収増益収、予想を下回る

売上高は前期比0.3%増の3,430億円。半導体関連製品の販売が堅調に推移した。

営業利益は同16.9%増の299億円。製造コストの改善が進み売上総利益は同8.7%増加し、粗利率も同2.4ポイント改善した。研究開発費および物流費の増加等で販管費も同5.8%増加したが吸収し2桁の増益となった。

化学品・セメントの販売数量の減少を見込んで25年1月に業績予想を下方修正したが、売上・利益とも予想を下回った。

【2-2 セグメント別動向】

| 24/3期 | 構成比 | 25/3期 | 構成比 | 前期比 |

売上高 |

|

|

|

|

|

化成品 | 115,594 | 33.8% | 115,002 | 33.5% | -0.5% |

セメント | 67,187 | 19.6% | 64,705 | 18.9% | -3.7% |

電子先端材料 | 77,969 | 22.8% | 87,054 | 25.4% | +11.7% |

ライフサイエンス | 41,368 | 12.1% | 41,955 | 12.2% | +1.4% |

環境事業 | 7,392 | 2.2% | 5,216 | 1.5% | -29.4% |

その他 | 43,722 | 12.8% | 40,769 | 11.9% | -6.8% |

調整 | -11,244 | - | -11,629 | - | - |

合計 | 341,990 | 100.0% | 343,073 | 100.0% | +0.3% |

営業利益 |

|

|

|

|

|

化成品 | 11,530 | 10.0% | 10,832 | 9.4% | -6.0% |

セメント | 6,710 | 10.0% | 7,453 | 11.5% | +11.1% |

電子先端材料 | 3,341 | 4.3% | 9,583 | 11.0% | +186.8% |

ライフサイエンス | 8,595 | 20.8% | 7,816 | 18.6% | -9.1% |

環境事業 | -102 | - | 52 | 1.0% | - |

その他 | 1,356 | 3.1% | 2,163 | 5.3% | +59.5% |

調整 | -5,795 | - | -7,933 | - | - |

合計 | 25,637 | 7.5% | 29,968 | 8.7% | +16.9% |

*単位:百万円。営業利益の構成比は売上高利益率。

*化成品

減収減益

苛性ソーダ | 輸出数量は増加したものの、国内の販売数量が低調に推移し減益 |

塩化ビニルモノマー 塩化ビニル樹脂 | 販売数量は低調に推移したが、塩化ビニル樹脂の国内の販売価格改定を進めたこと等により前期並み |

ソーダ灰 | 販売数量が減少したこと等により減益 |

*セメント

減収増益

セメント | 国内出荷は前期比で微減となったものの、適正な販売価格を維持。製造コストの改善が進んだことも寄与し増益 |

*電子先端材料

増収増益

半導体向け多結晶シリコン | 半導体市場の回復により販売数量が増加し増益 |

ICケミカル | 台湾子会社の稼働率向上により収益が改善 |

乾式シリカ | 円安による為替の影響や徳山化工(浙江)有限公司における製造コストの低減等により増益 |

放熱材 | 半導体製造装置向けを中心に販売数量が増加したこと等で増益 |

*ライフサイエンス

増収減益

歯科器材 | 販売は前期並みだったものの、拡販に向けた販売費、研究開発費が増加し減益 |

プラスチックレンズ関連材料 | 海外向けの販売数量が堅調に推移し増益 |

医薬品原薬・中間体 | 製品ミックスの変動等により減益 |

*環境事業

減収、黒字転換

イオン交換膜 | 出荷が減少したことで減益 |

廃石膏ボードリサイクル | 廃石膏ボード収集は堅調に推移したものの、製造コストが増加し前期並み |

樹脂サッシの製造・加工・販売を行う株式会社エクセルシャノンの株式の一部を譲渡したことに伴い、24年3月期第2四半期から連結の範囲から除外している。

【2-3 財務状態とキャッシュ・フロー】

◎主要BS

| 24年3月末 | 25年3月末 | 増減 |

| 24年3月末 | 25年3月末 | 増減 |

流動資産 | 217,776 | 234,630 | +16,854 | 流動負債 | 103,935 | 91,338 | -12,597 |

現預金 | 48,684 | 75,544 | +26,860 | 仕入債務 | 48,093 | 45,742 | -2,351 |

売上債権 | 87,128 | 81,549 | -5,579 | 固定負債 | 93,475 | 111,011 | +17,536 |

たな卸資産 | 71,888 | 69,652 | -2,236 | 負債合計 | 197,411 | 202,349 | +4,938 |

固定資産 | 239,583 | 241,577 | +1,994 | 純資産 | 259,948 | 273,858 | +13,910 |

有形固定資産 | 168,755 | 172,291 | +3,536 | 株主資本 | 229,944 | 246,302 | +16,358 |

無形固定資産 | 3,463 | 4,210 | +747 | 利益剰余金 | 197,418 | 213,953 | +16,535 |

投資その他の資産 | 67,365 | 65,074 | -2,291 | 負債純資産合計 | 457,360 | 476,207 | +18,847 |

資産合計 | 457,360 | 476,207 | +18,847 | 有利子負債残高 | 105,782 | 110,689 | +4,907 |

*単位:百万円。有利子負債にはリース債務を含む。

現預金、有形固定資産の増加などで、資産合計は前期末比188億円増加し4,762億円となった。

有利子負債の増加などで、負債合計は同49億円増加の2,023億円。

利益剰余金の増加で、純資産は同139億円増加の2,738億円。

この結果、自己資本比率は前期末から0.4ポイント上昇し54.9%となった。

DEレシオは前期末と変わらず0.42倍。

◎キャッシュ・フロー

| 24/3期 | 25/3期 | 増減 |

営業CF | 55,828 | 52,368 | -3,460 |

投資CF | -30,405 | -23,478 | +6,927 |

フリーCF | 25,423 | 28,890 | +3,467 |

財務CF | -46,508 | -1,106 | +45,402 |

現金同等物残高 | 47,905 | 74,926 | +27,021 |

*単位:百万円

棚卸資産減少額が前期よりも縮小したことなどから営業CFのプラス幅は縮小したが、有形固定資産の取得による支出が前期比で減少し投資CFのマイナス幅が縮小したことから、フリーCFのプラス幅は拡大。長期借入金の返済による支出が前期比減少し財務CFのマイナス幅は縮小。キャッシュポジションは上昇した。

【2-4 トピックス】

(1)JSR株式会社の体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業を取得

25年4月、JSR株式会社(2024年、上場廃止)の体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業を取得すると発表した。

(取得の背景)トクヤマは、中期経営計画2025において「電子」「健康」「環境」分野を成長事業と位置付け、2030年度には成長事業の売上高比率60%以上を目指し事業ポートフォリオの転換を進めており、体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業は、「健康」分野の中核を担うべき事業であると考えている。

診断事業としてトクヤマの完全子会社である株式会社エイアンドティーにおいて体外診断事業を展開するとともに、新規体外診断薬の創出に向け研究開発を進めているが、今後更に健康分野の成長を加速するためには、新たな事業領域への進出により持続的に高収益を生み出すことが現状の課題と認識している。

両事業をグループに迎えることで、粒子や抗体を用いた免疫試薬を製品化する能力を補完することとなり、開発期間の大幅な短縮とトクヤマの有する基礎技術とのシナジーが期待でき、高収益の試薬ビジネスを早期に構築することが可能と考えている。加えて、国内および韓国の既存顧客病院への対象事業製品の販売、ならびに対象事業の中国顧客に対して電解質検査電極・試薬およびその他の製品を提供することによるクロスセルも可能と考えている。

今後の事業ポートフォリオ転換の加速に向け、両事業を中核に、体外診断事業を健康分野の要として発展させていく。

(両事業取得の流れ)

JSRが、吸収分割承継会社として新たに設立したJSR-01株式会社に両事業の一部を吸収分割で承継させ、また完全子会社である2社(株式会社医学生物学研究所、JSRライフサイエンス株式会社)に両事業を吸収分割により承継させ、トクヤマがJSR-01株式会社の全株式を取得し、完全子会社化する。

取得価額は約820億円。株式譲渡実行日は25年10月1日を予定している。

(2)「使用済太陽光パネル資源循環推進・北海道コンソーシアム」を設立

25年4月、再生可能エネルギーの普及とともに今後大量の廃棄が見込まれる使用済み太陽光パネルの資源循環を推進するための連携組織として、北海道を拠点に「使用済太陽光パネル資源循環推進・北海道コンソーシアム」が設立された。同コンソーシアムは、産業廃棄物処理業者、発電事業者、ガラスメーカーなど 21 の事業者・機関が参加し、北海道の地域特性を踏まえたリサイクルや資源循環の推進を目指すもの。

同社は、2024 年7月3日付けで公表した株式会社鈴木商会との連携スキーム構築の枠組みの中で、北海道における使用済み太陽光パネルのリサイクル事業について、理念に賛同する企業とのビジネスモデル構築の検討を進めてきた。このたび発足したコンソーシアムは、この枠組みが広がりを見せ、より大きく発展したもの。同社は北海道空知郡南幌町に設置している実験施設において、太陽光パネルの低温熱分解リサイクル技術の事業化を目指しており、引き続き、本コンソーシアムの活動に積極的に貢献していく。

(3)「健康経営銘柄」に3年連続で、「健康経営優良法人(大規模法人部門)ホワイト500」に4年連続で認定

25年3月、「健康経営銘柄」に3年連続で、「健康経営優良法人(大規模法人部門)ホワイト500」に4年連続で認定されたと発表した。

同社は、従業員の健康の維持・増進を重要な経営課題と位置づけ、従業員とその家族の心と体の健康づくりと働きやすい職場づくりを目指し、各種の健康施策を継続して推進している。中でも、生活習慣の改善とその定着を目的として2023年度から開始した「トクヤマ健康マイレージ」では、2024年度の参加率が40.3%と昨年度に比べて倍以上に増加した。この施策は、従業員が自ら健康目標を設定し毎月振り返りを行うもので、参加者アンケートでは来年度も参加したいとの回答が92%に達している。

3.2026年3月期業績見通し

(1)通期業績予想

| 25/3期 | 構成比 | 26/3期(予) | 構成比 | 前期比 |

売上高 | 343,073 | 100.0% | 364,500 | 100.0% | +6.2% |

営業利益 | 29,968 | 8.7% | 41,500 | 11.4% | +38.5% |

経常利益 | 29,588 | 8.6% | 41,500 | 11.4% | +40.3% |

当期純利益 | 23,388 | 6.8% | 29,000 | 8.0% | +24.0% |

*単位:百万円。予想は会社側発表。

増収増益を予想

売上高は前期比6.2%増の3,645億円、営業利益は同38.5%増の415億円の予想。

半導体市場は先端用途を中心に一定の回復を想定している。前期出荷管理システムの不具合で低調だった歯科器材は新棟が竣工し、さらなる拡販を目指すなど、全セグメントで増収増益を見込む。米国関税政策による影響は不透明とのこと。JSRからの体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業譲受の影響は精査中である。

為替の前提は140円/USD(25/3期実績は153円/USD)、国産ナフサは68,000円/kl(同76,500円/kl)を見込む。

配当は中間・期末とも60.00円/株、年間合計120.00円/株の予定(前期比20.00円/株増配)。予想配当性向は29.8%。DOEは3.2%の予想。

(2)セグメント別動向

| 25/3期 | 26/3期(予) | 前期比 |

売上高 |

|

|

|

化成品 | 115,002 | 116,000 | +0.9% |

セメント | 64,705 | 67,000 | +3.5% |

電子先端材料 | 87,054 | 100,000 | +14.9% |

ライフサイエンス | 41,955 | 46,000 | +9.6% |

環境事業 | 5,216 | 6,500 | +24.6% |

その他 | 40,769 | 41,000 | +0.6% |

調整 | -11,629 | -12,000 | - |

合計 | 343,073 | 364,500 | +6.2% |

営業利益 |

|

|

|

化成品 | 10,832 | 14,000 | +29.2% |

セメント | 7,453 | 9,500 | +27.5% |

電子先端材料 | 9,583 | 14,000 | +46.1% |

ライフサイエンス | 7,816 | 9,500 | +21.5% |

環境事業 | 52 | 500 | +861.5% |

その他 | 2,163 | 3,000 | +38.7% |

調整 | -7,933 | -9,000 | - |

合計 | 29,968 | 41,500 | +38.5% |

*単位:百万円。26/3期の会社資料は億円表示。前期比はインベストメントブリッジが会社資料を基に計算。

売上高では成長事業の電子先端材料、ライフサイエンス、環境事業が高い伸び。営業利益は全セグメントとも2桁の増益率。

各セグメントについて以下のような状況を見込んでいる。

*化成品

増収増益

原燃料価格の動向や、主要製品の海外市況など、収益面で変動リスクの大きい状況が継続する。

製造コストの削減による競争力強化、事業環境の変動に対応した施策の実施により収益確保に努める。

*セメント

増収増益

都市部での再開発工事や工場建設等で民需は堅調であるものの、工期の長期化や施工者、物流業者等の人手不足により、国内需要は縮小傾向と予想している。

安定供給の責務を果たし、カーボンニュートラル達成に向けた環境対策を見据え、販売価格改定を推進し、収益向上に努める。

*電子先端材料

増収増益

米国の貿易政策などによる影響は不透明であるものの、半導体市場は中長期的に需要拡大を見込んでいる。

半導体向け多結晶シリコンは、品質を更に追求し、他社との差別化を図る。

ICケミカルは、台湾拠点からのさらなる出荷増、韓国拠点の量産体制構築を推進するなど、需要拡大に対応したグローバルでの供給体制の拡充に注力する。

乾式シリカ・放熱材は、既存製品の拡販および開発品の製品化を推進する。

*ライフサイエンス

増収増益

プラスチックレンズ関連材料、歯科器材は、海外向けを中心に堅調な推移を見込む。引き続き顧客ニーズや市場の変化に対応した新製品開発と販売活動に注力し、収益の拡大を目指す。

歯科器材は2024年度に歯科充填用コンポジットレジンを生産する新棟が竣工した。今後のさらなる拡販を図る。

JSRからの体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業譲受の影響は精査中である。

*環境事業

増収増益

持続可能な社会の実現を目指し、イオン交換膜及び廃石膏ボードリサイクル等の既存事業の拡大を進めるとともに、GHG排出削減の技術開発及び事業化を加速し、事業ポートフォリオ転換への貢献を目指す。

(3)設備投資・減価償却

25年3月期は、ライフサイエンスにおける歯科器材および医療診断システム製造能力増強、環境事業におけるバイオマス混焼関連投資など、合計246億円を実施した。

26年3月期の主な投資は、電子先端材料における多結晶シリコンのベトナム工場建設、高純度IPAの FTACリサイクル設備新設、環境事業におけるバイオマス混焼関連投資など。投資額は前期比43%増の351億円を計画している。

4.中期経営計画2025の進捗

「中期経営計画2025」では、「事業ポートフォリオの転換」「地球温暖化防止への貢献」「CSR経営の推進」の3つを重点課題としている。現時点での取り組み状況の進捗は以下の通りである。

【4-1 外部環境の変化と数値目標】

26年3月期は中期経営計画の最終年度となるが、策定時とは事業環境は大きく変化している中、計画値と今期予想に乖離も生じている。

(1)外部環境の変化

①石油価格の急騰

ロシア・ウクライナ紛争の影響により、石炭価格は100USD以下から一時400USDを超える水準まで高騰した。現在は沈静化しているが、コストアップ分の価格転嫁を図るも収益下振れ要因となっている。

②半導体市場の低迷

2022年をピークに2024年にかけて縮小した半導体市場(出荷面積)は、回復傾向にあるものの、2022年水準までは戻っていない。ただ、AIやデータセンターなど先端分野向けを中心に成長が予想される。

(2)数値目標

計画では、26年3月期「売上高4,000億円、営業利益450億円」としていたが、25年5月に開示した業績予想は「売上高3,645億円、営業利益415億円」としている。

石炭価格高騰により当初の前提から大きく変動した。また、2022年度後半からの半導体市場低迷の影響により、業績の伸びが鈍化している。

ただ、最終年度目標には届かないものの、過去最高の売上高・営業利益を予想している。

成長事業の売上高成長率は目標10%以上(CAGR)のところ9.0%予想、ROEについても11%以上の目標のところ10.9%予想とほぼ計画通りである。

【4-2 重点課題の進捗】

(1)事業ポートフォリオの転換

成長事業を「電子」「健康」「環境」に再定義、組織化(事業領域「電子」「健康」「環境」と事業部門を一致)し戦略推進スピードを加速する。

伝統事業である化成品事業・セメント事業は、内需縮小を見込む中、効率化を進め、持続的なキャッシュを創出する。

技術面においては社外との連携強化による技術の差別化を促進し、付加価値を追求する。

また、DX推進などにより、全社規模で効率的なオペレーションを展開するほか、成長する海外市場における事業拡大を推進する。

①目指す事業ポートフォリオ

(2025年度目標)

*売上高

伝統事業は内需縮小の影響を受ける一方、成長事業が積極投資を梃に成長を牽引。2025年度の成長事業の連結売上高比率50%以上は通過点とし、更なる高みを目指す。

2030年度は「電子」「健康」「環境」の3事業で売上高構成比60%以上を目指す。

<進捗>

2025年度の成長事業の比率は45%となる見通しだが、成長事業は投資効果と市況改善により着実に伸長。伝統産業は内需縮小傾向が続く中でも価格改定などで安定した伸びとなっている。

*営業利益

原燃料高の影響により23年3月期まで減益も、24年3月期から増益の流れを受け最終年度目標達成へ。

<進捗>

原燃料高を価格転嫁し、2023年度から増益が続いており、最終年度は最高益を見込んでいる。

成長事業は半導体市況回復・ライフサイエンス堅調が牽引している。伝統産業は価格修正の徹底と収益重視の事業展開を進めている。

|

|

(同社資料より)

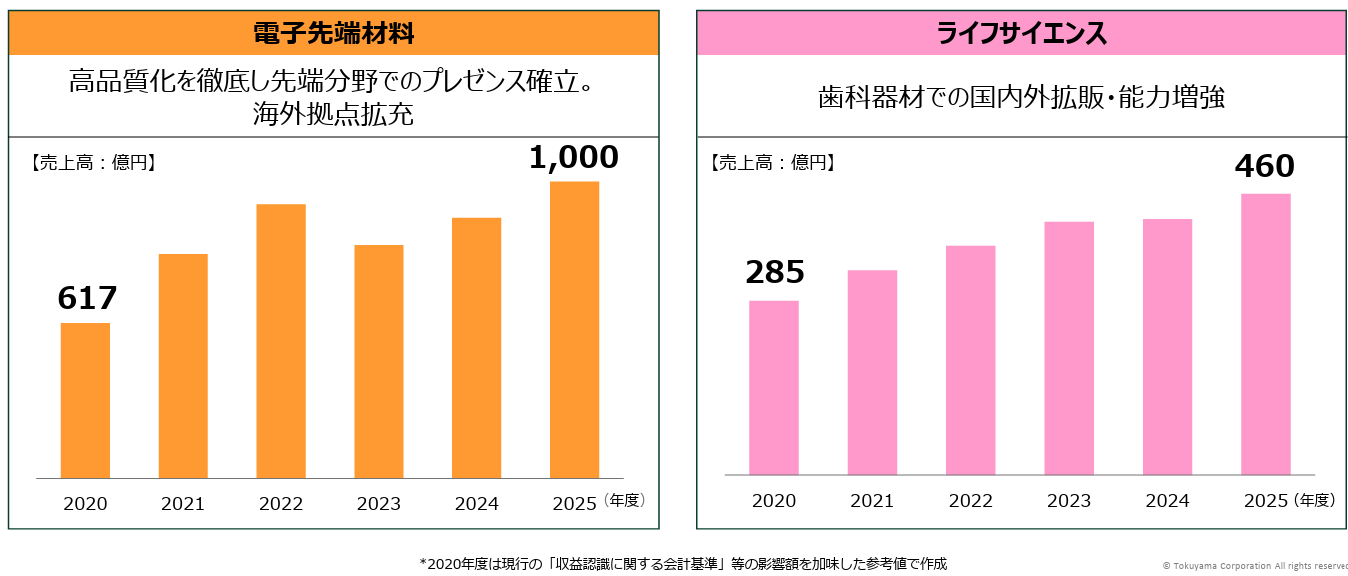

②電子・健康分野の取り組み実績

電子先端材料は、グローバル化を推進し、半導体の微細化や積層化を支える高純度材料分野および放熱材料分野でトップシェアを獲得することを事業目標としている。

ライフサイエンスでは、固有技術で差別化可能な領域(眼・歯・診断)でのニッチトップ獲得を目指している。

電子先端材料は高品質化を徹底し先端分野でのプレゼンスを確立し、また海外拠点の拡充も進んでいる。

ライフサイエンスでは歯科器材の国内外拡販や能力増強が進んでいる。

両事業の売上高は2020年度を起点としたCAGRは10%以上を見込んでいる。

(同社資料より)

(取組み実績:電子先端材料)

*シリコン

供給体制の拡充を図っている。

生産は日本に加え、2027年度上期にはマレーシア拠点が試運転開始予定。

出荷は日本に加え、新たにベトナム子会社が2026年度上期に試運転を開始する。日本・マレーシアから半製品をベトナムに供給し、破砕・エッチング後に日本などに出荷する。

半導体用多結晶シリコンは今後も年平均5%以上で成長すると見込んでいる。

*ICケミカル

日本、韓国、台湾、シンガポールに生産拠点を構え、現地生産・供給体制を構築している。

高純度IPAは、2022年度、2023年度は需要低迷により数量が減少したが、2024年度以降、顧客稼働が向上したことで供給増に転じている。今後は更に先端分野へ注力し、大幅な販売数量増を目指す。

事業活動においては環境への視点も取り入れている。

同社独自のリサイクル技術を確立し、半導体工場から排出されるIPA含有廃液を高純度IPAに再精製し、プロセスリターンを実現していく。2026年度には台湾においてリサイクルプラントを完成させ、2027年度からリサイクルIPAの供給を開始する計画だ。今後は更に技術開発に磨きをかけ、市場ごとに最適なリサイクルモデルを顧客に提案する。

(取組み実績:ライフサイエンス)

*歯科器材

2024年度は海外需要に応えるべくトクヤマデンタル鹿島工場の新設備「MD-8」の商業運転を2025年2月に開始した。

保険適用拡大により歯冠用レジンブロックの国内需要が継続的に拡大している。

口腔内スキャナーや切削加工機などデジタル機器上市によるトータルソリューションとしての事業展開を推進している。

今後は、海外市場シェアのさらなる向上のため、販売体制を強化するほか、設備増設によるさらなる供給体制の増強を検討している。

各種施策の結果、2020年度を起点とした2025年度のCAGRは+15%と大きな伸長を見せている。

*診断事業

2024年度は血液検査の需要増に対応しエイアンドティー湘南にて電極製造工場の新棟を建設した。

中国血液検査市場の旺盛な需要に対応するべく、電解質緩衝液の現地生産化を決定した。

今後は、JSRから新たに取得する体外診断用医薬品事業・同材料事業とエイアンドティーとの相互の顧客基盤を利用した販売展開を目指す。

研究開発拠点の機能・人的融合による開発の効率化やスピードアップにも取り組む。

*経営資源の投入

成長事業として更なる重点分野へ経営資源を投入する。

診断事業領域においては、体外診断用医薬品・同材料事業買収により取得したリソースを活用し、新規抗体試薬、POCTなど新規事業の創出を加速させる。研究開発とさらなるパートナーリングによって、グローバルIVD(In Vitro Diagnostics:体外診断用医薬品または体外診断用医療機器)市場への参入を図る。

歯科器材事業領域においては、歯科器材事業での海外展開の加速とデジタル機器分野の事業拡大、更なる拠点拡充、M&Aを検討している。高感度免疫試薬開発と口腔内ケア分野への展開による健康寿命延伸や予防医療の実現にも取り組む。

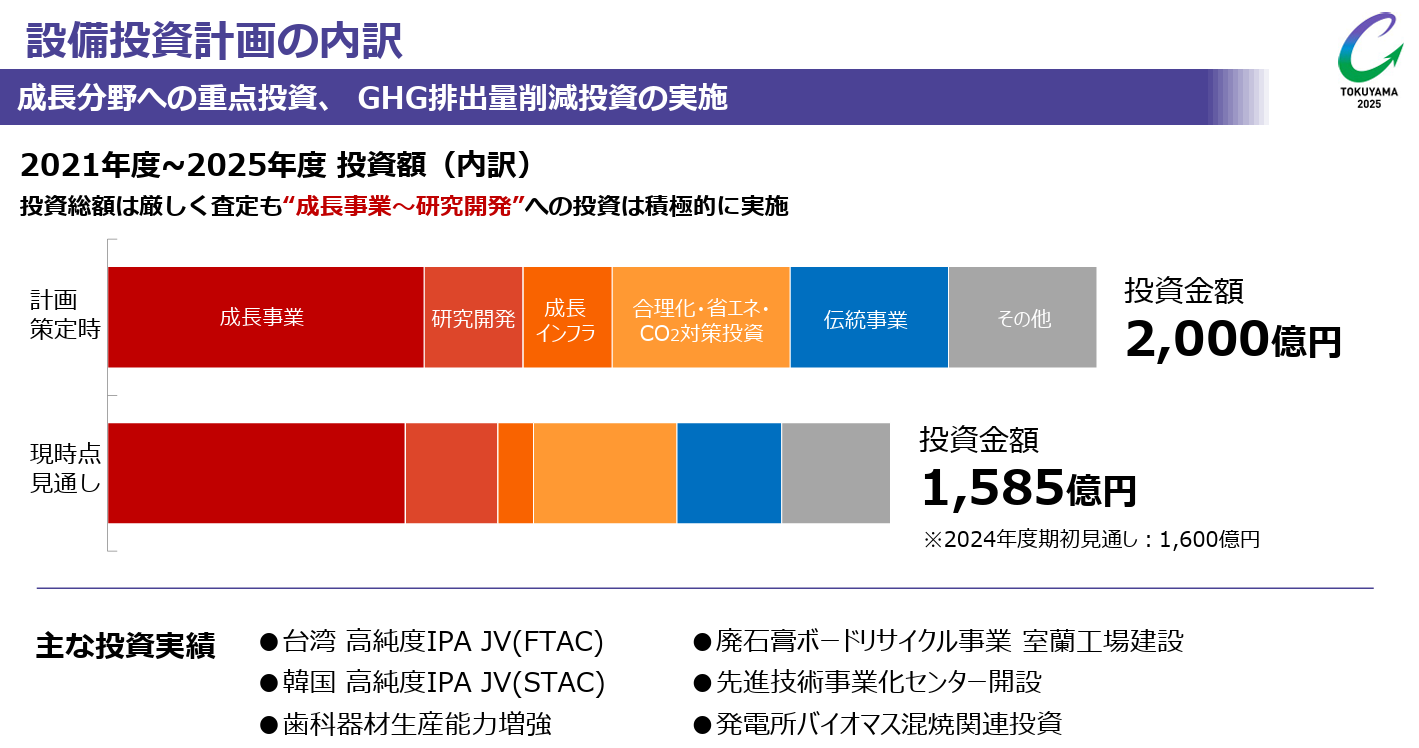

③設備投資計画の内訳

中計期間内の設備投資は、計画策定時2,000億円を予定していたが、現時点では1,585億円の見通しである。

投資総額は厳しく査定しているため、計画を下回る見込みだが、成長事業に向けた研究開発投資は積極的に実施している。

(同社資料より)

④キャッシュ・フローの創出と配分

事業収益の増加、新規開発品によるキャッシュ創出、政策保有株の削減、投資案件の精査、たな卸資産の圧縮により5年間で2,000億円(策定時2,500億円)の営業キャッシュ・フローを創出する。

キャッシュの使途は、設備投資1,600億円(策定時2,000億円)、M&Aや新規事業開発など戦略的投資に最大300億円(マレーシアのJV投資を含む)。

株主還元は、DOE3%、配当性向30%を目標しており、タイミングを見て自己株式の取得も検討する。

(2)地球温暖化防止への貢献

①GHG排出量(Scope1、2)の削減

2030年度2019年度比30%削減、2050年度カーボンニュートラル達成を中長期目標としている。

「バイオマス、アンモニア混焼」「地域エネルギー活用」「省エネ、プロセス改善、設備更新」「事業ポートフォリオ転換」といった燃料起源を中心に粛々と実行している。

このほか、原材料起源、廃棄物起源、など、起源ごとの削減目標を検討し、実現に向けた挑戦を続けている。

燃料起源の削減(=燃料転換の検討)については、発電設備ごとに、アンモニア混焼、バイオマスの利用、耐用年数による停止対応の検討などを進め、排出量の着実な削減を目指す。

③GHG排出量(Scope3)の削減

サプライチェーン排出量全体のカーボンニュートラルを目指し、Scope3のカテゴリー(※)1、3、4について、2030年度までに2022年度比10%削減、2050年度カーボンニュートラルを目指す。

(※)Scope3(スコープ3)は、製品の原材料調達から製造、販売、消費、廃棄に至るまでの過程において排出される温室効果ガスの量(サプライチェーン排出量)を指し、Scope1(自社での直接排出量)・Scope2(自社での間接排出量)以外の部分「その他の間接排出量」を指す。

Scope3(スコープ3)は、15のカテゴリーに分類され、カテゴリーごとの温室効果ガス排出量の算定方法(ガイドライン)が示されている。

カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達など |

カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等) 調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) |

カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) |

(3)CSR経営の推進

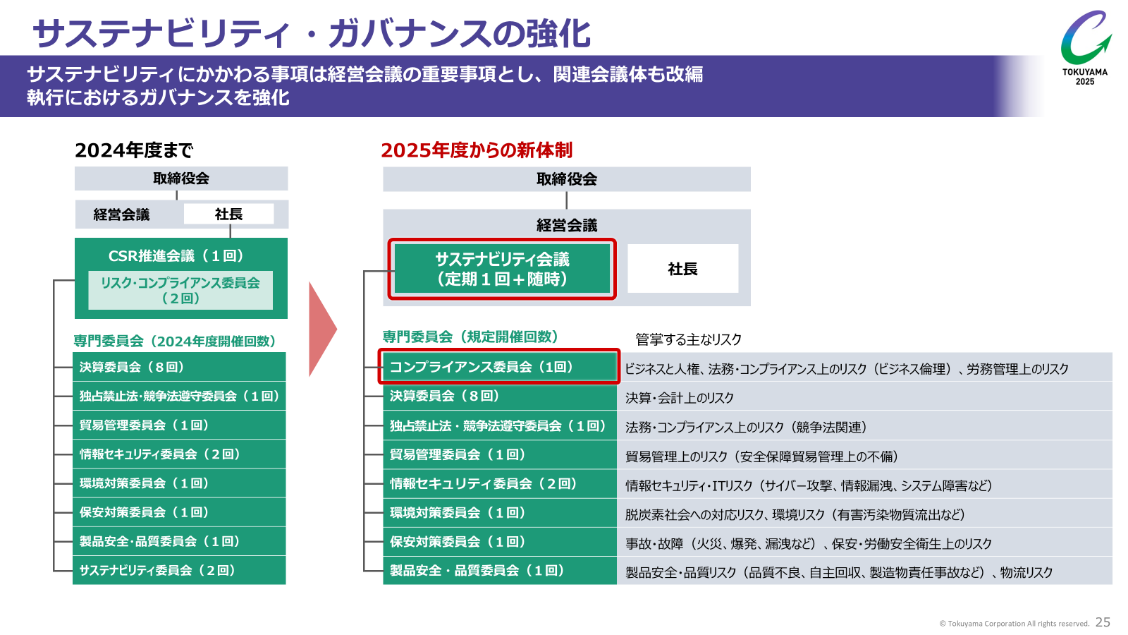

①サステナビリティ・ガバナンスの強化

サステナビリティにかかわる事項は経営会議の重要事項と認識し、2025年度より関連会議体も改編した新体制とした。

サステナビリティ会議を新たに設置。執行におけるガバナンスを強化している。

(同社資料より)

②人事戦略の策定

同社では、従業員について、従来から続く安定的な事業成長を前提とした、内向きで同質性が高い点が課題であると認識している。

そこで、人的資本に関するそうした課題を解決し、事業ポートフォリオ転換を加速するために、「Pay for job」(仕事の内容や職務に基づいて報酬を支払う考え方)」「事業競争力強化」「クリエイティブ人財育成」「継続的な人材確保」を基本コンセプトとして、実現するための5つの戦略「業務の生産性向上」「成長分野・新規プロジェクトへの人材供給」「知恵と経験の多様性確保」「グループ人事制度の構築」「会社の成長を推進する人材の採用と創出」を掲げ、様々な具体的な施策を推進している。

5.横田社長に聞く

横田浩社長に25年3月決算の概要、中期経営計画の進捗、株主・投資家へのメッセージを伺った。

Q:25年3月期決算について、伺いたいと思います。成長事業と位置付けている電子先端材料は大幅な増収増益でしたが、同じく成長事業のライフサイエンスは増収ではあるものの微減益となっています。成長事業の各事業の状況についてお話しください。

ライフサイエンスについては、生産能力増強のために増設した歯科器材の工場に新たに導入した出荷管理システムの立ち上がりに時間がかかり、売上・利益が影響を受けました。同材料は海外で非常に好評で、特にトランプ関税の影響もあり、前倒しの発注も含め、アメリカから多くの受注を頂いていたのですが、想定通りに出荷することができませんでした。ヨーロッパからも多くの発注を頂いており、事業環境は良好ですので、システムが正常に稼働し始めた今期26年3月期は前期の反動もあり、大幅な増収増益を見込んでいます。ライフサイエンスにおいては眼鏡関連材料も引き続き好調です。

環境事業は通期で小幅ではありますがなんとか黒字化させることができました。

使用済太陽光パネルリサイクルに関しては、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の採択事業として取り組んでいましたが、目標は達成しましたので、具体的な事業化に向けてこの4月に、北海道を拠点とした「使用済太陽光パネル資源循環推進・北海道コンソーシアム」が設立され、参画しています。2019年に始まった再生可能エネルギーを固定価格で買い取る「余剰電力買取制度」を契機に多くの太陽光パネルが全国に設置されましたが、2030年以降に大量廃棄時代がやってきます。ただ、廃棄物が出る地域、タイミングもまちまちですので、効率よく収集する仕組み作りが必要です。ベースとなる技術は一応できているのですが、より競争力のあるものに仕上げて、全国で展開できるようなシステムを構築していきます。

廃石膏ボードのリサイクルについては、持ち込まれるボリュームは十分あるので事業のベースはできているのですが、安全性確保の観点から工場拡張の必要があり、その工事のために少し足踏みしています。

電子先端材料に関しては、24年3月期と比較すると半導体需要の回復により、増収増益となりました。今期も、半導体市場は先端用途を中心に一定の回復を想定していますが、家電向けなどコンシューマーで使われるレガシー半導体は、戻りが緩やかです。中国はこれまで海外から半導体を調達してアセンブルするというスタイルが中心だったのですが、現在は中国製半導体がかなり使用されるようになったようで、レガシーを中心とした半導体のボリュームという点では構造的な要因で回復が鈍化する傾向にあるのではないかと思っています。当社は、TSMCを中心としたお客様に先端用途材料を提供していますが、今後も更に先端用途での製品力強化に取り組んでいく考えです。

Q:続いて最終年度に入った中期経営計画の進捗についてお聞かせください。

「事業ポートフォリオの転換」という最重要課題については、この5年間、様々な布石を打ってきましたが、直近ではこの4月に、

JSR株式会社の体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業のM&Aを発表しました(※実際の株式譲渡は25年10月1日の予定)。ライフサイエンスにおける構造改革、事業基盤の強化が大きく進展したものと考えています。

もう一つの成長事業である電子先端材料においては、ベトナム及びマレーシアの製造拠点の建設がこの上期に始まります。

どちらも半導体ポリシリコンの工場で、ベトナムは26年春に、マレーシアは27年春に竣工し、本格的な寄与は28年からという計画です。半導体ポリシリコンは日本にしか製造拠点がありませんでしたから、能力増強とリスク分散でお客様の需要を確実に取り込んでいきます。マレーシア工場は水力発電の電気を使用するCO2フリーであり、中計の課題の一つ「地球温暖化防止への貢献」にも寄与しています。

Q:毎回伺っているのですが、組織風土改革、人的資本強化に関してはいかがでしょうか

社長に就任して11年目になりましたが、その間ずっと言い続けてきたのが「仕事への取組みの姿勢」です。

当社の伝統事業である化成品やセメントは安定した一定の需要の下で事業を行ってきましたので、予算策定において精緻さが少々不足していても結果的には達成できてしまうような部分がありましたが、それに対しては、「数字に意思を持たせろ」「自ら厳しい目標を立ててそれにチャレンジしろ」と厳しく指摘してきましたし、出来て当たり前の数字を達成したからといって評価はしない、逆に厳しい目標を立て仮に達成できなくても、取り組みやその過程で得ることができた成果を評価すると言ってきました。おかげさまで、事業系、現場の社員の意識は随分変わってきたと思います。一方、バックオフィス系の意識はまだ薄いように思いますので、DXを活用した革新的な業務プロセス作りにもっと積極的に取り組む必要があると考えています。

ある程度成果が見え始めたが、不満も残るのが現状というところです。

風土改革のために人事制度の抜本的な改革にも踏み出しました。

「Pay for job」、人にポジションがつく日本の人事制度ではなく、椅子に価値がある、その椅子に座る価値のある人間を

選抜するというものです。

管理職については24年の春から既に導入していたのですが、今年5月からは一般組合員にも対象を広げました。

年齢や性別にとらわれない起用をより一層図り、風土改革を進めていきたいと思います。

Q:次の中期経営計画については26年2月ごろ公表の予定ということですが、どんな点がポイントになるとお考えですか

この5年で「事業ポートフォリオの転換」について様々な布石を打ってきましたので、電子先端材料とライフサイエンスにおいて、実際の数字に結び付けていくということが最大の目標となります。

また今後5年で大きなパラダイムシフトが起きる可能性が高いと考えており、その一つが中国の更なる台頭であると見ています。そうした状況下では、伝統産業の化成品、基礎素材については輸出を中心とした拡大は考えにくい、内需中心でプロセスコストをいかに下げていけるかが重要なポイントとなります。DXを含めて革新的な取り組みを進めていく考えです。

成長事業においても、同様に中国が益々台頭する中で、圧倒的な当社の強み、優位性をどうやって作り上げていくかが課題となります。最先端の領域で彼らが追随できないような高品質の製品を安定的に作り続ける技術を磨き上げていくことに注力していきます。

Q:では最後に株主・投資家へのメッセージをお願いいたします。

PBR1倍割れを解消するためには、まず25年3月期9%台であったROEを安定的に同水準もしくはそれ以上で維持していく必要があります。数字上は自己株取得でエクイティを減らせばいいのですが、今回820億円のM&Aを実施し、今後も成長投資を行っていくうえで、経営の安定性の観点から自己資本比率は50%をキープすることを基本方針としていますので、ROEの維持・向上にはリターンをいかにして引き上げるかが解になります。

そのためには成長事業をいかに伸ばすかに尽きます。これまでは基本自前のリソース育成が中心でしたが、今回のような大型M&Aも含めて成長事業の伸長をスピードアップしてまいります。

もう一つの指標であるPERについても現状1ケタ台であり、大きな課題です。

また、当社は火力による自家発電施設を4基保有しています。事業構造上、自家発電をゼロにするということは難しいですが、投資家の皆様に2030年以降についても脱CO2の取組みと目標をより明確に示すことが不可欠であると考えています。

中期経営計画については、最終26年3月期「売上高4,000億円、営業利益450億円」としていましたが、石炭価格高騰、2022年度後半からの半導体市場低迷の影響など外部要因の変化もあり、現時点での26年3月期業績予想は「売上高3,645億円、営業利益415億円」としています。

現時点での予想は最終年度達成目標には届かないものの、過去最高の売上高・営業利益を見込んでいます。

今後も「事業ポートフォリオの転換」を進め、成長事業の伸長を軸に売上・利益の拡大を目指してまいりますので、是非中長期の視点で応援していただきたいと思います。

6.今後の注目点

中期経営計画においては「事業ポートフォリオの転換」を進め、26年3月期、成長事業(電子先端材料、ライフサイエンス、環境)の売上高構成比50%を目標としていたが、45%で着地する見通しだ。2022年度をピークとした半導体市場の低迷が影響した。

21年3月期の同構成比が43%であったので、やや物足りない感はあるが、営業利益の構成比は30%から48%に大きく伸長する見込みで、営業利益率は改善してきた。今期はまだ始まったばかりであるので、1年を通じての積み上げを期待したい。

次回中計は26年2月に公表の予定だ。横田社長は次の中計では、中国の更なる台頭が予想される中、圧倒的な自社の強み、優位性をどうやって作り上げていくかが課題となると考えている。最先端の領域で中国が追随できないような高品質の製品を安定的に作り続ける技術を磨き上げていくことに注力するとのことで、その進捗を注目していきたい。

加えて、PBR1倍割れの早期解消にも期待したい。

<参考:コーポレートガバナンスについて>

◎組織形態、取締役、監査役の構成

組織形態 | 監査等委員会設置会社 |

取締役 | 11名、うち社外5名(うち独立役員5名) |

監査等委員 | 7名、うち社外5名(うち独立役員5名) |

◎コーポレートガバナンス報告書

最終更新日:2025年6月25日

<基本的な考え方>

当社は、社会全体の大きな変革の中で、直面する事業環境にあわせて、当社の存在意義を「化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」と定義しています。持続可能な社会に貢献するために環境と調和して事業を継続させ、顧客と共に未来を創造することのできるトクヤマでありたいとの思いを込めています。これは、株主の皆様をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの方々との信頼と協働によってこそ可能であり、それが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋がると考えております。その実現のためには、コーポレートガバナンスは経営の重要な課題であり、常に充実を図っていく必要があると認識しています。以上が基本的な考え方です。

基本方針としては、コーポレートガバナンス・コード及び2024年4月に制定したコーポレートガバナンス・ポリシーを踏まえて、意思決定の迅速化と責任の明確化、取締役会の独立性整備と監督機能の強化、株主の皆様の権利・平等性の尊重、各種ステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確立及び株主の皆様との建設的な対話などに努めます。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由>

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しています。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(抜粋)>

原則 | 開示内容 |

原則1-4【政策保有株式】 | 当社は、経営戦略の一環として、取引の維持強化、資金調達、原材料の安定調達等事業活動の必要性に応じて、政策的に上場企業の株式を保有することがあります。 この政策保有上場株式については、効率的な企業経営を目指す観点から、可能な限り縮減します。2024年度においては、従来より保有していた上場株式20銘柄に加え、吸収合併により連結子会社から継承した上場株式3銘柄のうち、12銘柄について縮減を完了し、2025年3月期末現在で保有する上場株式は11銘柄となりました。 また、毎年取締役会において、リスクを織り込んだ資本コストと便益との比較により経済合理性を検証し、将来の見通しを踏まえて保有の適否を確認します。 当社は、当社と投資先企業双方の企業価値への寄与を基準に議決権を行使します。 |

補充原則3-1-3 【サステナビリティの開示】 | 深刻化する気候変動や、社会におけるESG推進の潮流を受け、中期経営計画2025では、「事業ポートフォリオの転換」、「地球温暖化防止への貢献」、「CSR経営の推進」の3つを重点課題として挙げています。「事業ポートフォリオの転換」は、これまでのエネルギー多消費型の事業から、省エネルギー型・社会課題解決型のサステナブルな事業への転換を目指しています。「地球温暖化防止への貢献」は、「2050年度カーボンニュートラル」という高い目標を掲げ、その着実な達成を目指します。「CSR経営の推進」では、CSRの重要課題「マテリアリティ」を中期経営計画2025における「ありたい姿」を実現するための具体的な行動目標と位置づけ、これらに真摯に取り組むことにより堅固な成長の土台を築きます。 具体的な取り組みとして、当社のサステナビリティへの取り組みの核となる「サステナビリティ基本原則」を2023年4月に制定しました。これを受け、「トクヤマグループ行動憲章」の改正をはじめ、さまざまな方針類を整備しました。2022年12月に制定した「トクヤマグループ人権方針」と併せ、当社のサステナビリティに対する取り組みを進めています。 サステナビリティ基本原則 https://www.tokuyama.co.jp/csr/activities.html トクヤマグループ行動憲章 https://www.tokuyama.co.jp/csr/pdf/2023csrpdf_1.pdf トクヤマグループ人権方針 https://www.tokuyama.co.jp/csr/pdf/human_rights_policy.pdf 当社グループは、2019年度比で2030年度GHG排出量30%削減、2050年度カーボンニュートラル実現を目指して着実に推進しております。2021年2月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同を表明しました。 2022年度以降、TCFDが示す「ガバナンス」「戦略」「リスクマネジメント」「指標と目標」のフレームワークに則って開示する情報を整理し、「トクヤマTCFDレポート(https://www.tokuyama.co.jp/csr/global_warming.html)」として発行しています。さらに、2023年5月には経済産業省が主導する「GXリーグ」への参画を表明しました。 当社グループは、マーケティングと研究開発から始める価値創造型企業を目指しています。この価値創造を支えるのは、当社グループに蓄積されたさまざまな知的財産であり、これらの保護と活用、そして深化と新たな獲得に向けた研究開発への投資は、事業ポートフォリオ転換の実現に不可欠と認識しています。これらの詳細は、統合報告書「トクヤマレポート (https://www.tokuyama.co.jp/ir/report/annual_rep.html)」に記載しています。 また、当社グループの知的財産への考え方を明らかにするため、2023年4月に「トクヤマグループ知的財産の基本方針」 (https://www.tokuyama.co.jp/csr/pdf/basic_intellectual_property_policy.pdf)を制定しました。 当社グループは、人材を企業の持続的成長に不可欠な最重要の「経営資本」と捉えており、その視点から2019年度にトクヤマグループのビジョンを実現する人材に期待する普遍的な姿や、成長の方向性を「トクヤマグループ人事ポリシー」 (https://www.tokuyama.co.jp/csr/employee.html#Human_Resources_Policy)として具体的に定めています。この人事ポリシーは、社員に期待するあるべき姿、成長の方向性などを規定し、人事施策の軸として、また人事制度の改定や運用の際の基本原則としてこれを活用するとともに、グループ会社への浸透を進めています。このポリシーのもと、経営環境の変化に対応していくために、新たな人材戦略を2024年4月の取締役会にて決議しました。この人材戦略には「経営戦略の実現に寄与しつつ、従業員の価値向上を実現する」というメッセージを込め、経営戦略の実現や当社の企業価値向上につながるストーリーを具体的に示し、働き方のニーズに応じた多様で生産性が高い人的資本を形成することを目的としています。この戦略に基づき、当社はジョブ型の人事制度を2024年度からは管理職に対して導入し、従業員に対しては2025年5月から、働き方に応じた複線型のコース制度により適正な評価を実現すると同時に、年齢給や属人手当を廃止して業務成績を強く意識した人事制度を導入しました。これにより、会社への貢献度合いを評価報酬の軸とした「Pay for job」の精神のもと、クリエイティブで生産性が高く、かつ自律的に企業活動に貢献する人材の育成・確保を目指します。 「トクヤマレポート」において、この人材戦略を含む当社の人的資本に対する考え方について、詳しく説明しています。 |

原則5−1【株主との建設的な対話に関する方針】 | 当社は、株主・投資家の皆様からの理解と信頼を得るため、会社の経営・財務情報のみならず社会に提供する製品・サービス、環境的・社会的側面などの非財務情報についても、適時・適切にかつわかりやすく開示するよう努めています。情報開示の基本姿勢、適時開示体制については、本報告書の「Ⅴ‐2.その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項(適時開示体制の概要)」をご覧ください。 株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進する統括的な役割は、広報・IRグループ所管部門長が担います。 対話の企画、実施などについては、広報・IRグループが主体となり、経営企画グループ、経営管理グループ、財務・投融資グループ、サステナビリティ推進グループ、総務グループ、研究開発本部、事業部門など社内の各部署と密接に連携しています。 経営トップ自らが株主・投資家と対話を行うIR活動として、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を年4回開催している他、証券会社主催のカンファレンスやスモールミーティングへの出席などを随時実施しています。またIR活動を担当する広報・IRグループは、国内外の機関投資家との個別面談や個人投資家向け会社説明会などを行っています。その他IR活動の詳細については、本報告書の「Ⅲ-2.IRに関する活動状況」をご覧ください。 株主・投資家の皆様との対話で得られたご意見等につきましては、経営トップと関係部署の責任者が出席するIR会議の中で確認・共有している他、経営会議での報告などを通じ社内の各部署へフィードバックして、経営戦略や事業戦略の策定や軌道修正に活かし、企業価値向上につなげています。 なお、インサイダー情報の管理については、社内規程を定め、秘密保持誓約等で情報管理を徹底しています。 |

【株主との対話の実施状況等】 | 2024年度の株主との対話の実施状況については、当社ウェブサイトに新たに設けられたページにおいて開示しています。以下のURLをご参照ください。 日本語版:https://www.tokuyama.co.jp/ir/business_policy/dialogue.html また、本報告書「Ⅲ-2.IRに関する活動状況」も併せてご参照ください。 |

<資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応> *2025年4月28日にアップデート

当社は「化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」という経営理念(存在意義)を定めましたが、この理念は株主をはじめとするステークホルダーの皆さまとの信頼と協働を通じて実現されます。また、中期経営計画2025は最終年度を迎えますが、当社は目標達成に向けて最後の奮闘を行っています。現在当社は PBR1 倍を超えられる経営体質の早期実現を目指しているところですが、実現のための各取り組みについては、このような経営理念および中期経営計画に包含される持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた施策と一体とさせながら進めて行きたいと考えています。

詳細は以下のURLで開示しています。

(日本語版)https://www.tokuyama.co.jp/news/pdf/2025042801_Release.pdf

(英語版)https://www.tokuyama.co.jp/eng/news/pdf/2025042801_Release_e.pdf

本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |

ブリッジレポート(トクヤマ:4043)のバックナンバー及びブリッジサロン(IRセミナー)の内容は、www.bridge-salon.jp/ でご覧になれます。

| 同社の適時開示情報の他、レポート発行時にメールでお知らせいたします。 |

| ブリッジレポートが掲載されているブリッジサロンに会員登録頂くと、株式投資に役立つ様々な便利機能をご利用いただけます。 |

| 投資家向けIRセミナー「ブリッジサロン」にお越しいただくと、様々な企業トップに出逢うことができます。 |