ブリッジレポート:(2884)ヨシムラ・フード・ホールディングス 2026年2月期上期決算

吉村 元久 代表取締役CEO | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) |

|

企業情報

市場 | 東証プライム市場 |

業種 | 食料品(製造業) |

代表取締役CEO | 吉村 元久 |

所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル18階 |

決算月 | 2月 |

HP |

株式情報

株価 | 発行済株式数(期末) | 時価総額 | ROE(実) | 売買単位 | |

642円 | 24,083,371株 | 15,461百万円 | 18.8% | 100株 | |

DPS(予) | 配当利回り(予) | EPS(予) | PER(予) | BPS(実) | PBR(実) |

0.00円 | - | 35.62円 | 18.0倍 | 463.27円 | 1.4倍 |

*株価は10/29終値。26年2月期第2四半期決算短信より。ROE、BPSは前期実績。

業績推移

決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | DPS |

2022年2月 | 29,283 | 655 | 993 | 500 | 21.03 | 0.00 |

2023年2月 | 34,937 | 678 | 1,323 | 613 | 25.77 | 0.00 |

2024年2月 | 49,781 | 2,366 | 2,989 | 1,036 | 43.77 | 0.00 |

2025年2月 | 58,110 | 4,161 | 4,251 | 1,861 | 78.13 | 0.00 |

2026年2月(予) | 56,400 | 2,000 | 1,950 | 850 | 35.62 | 0.00 |

*単位:百万円。予想は会社側予想。

株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスの2026年2月期上期決算概要をお伝えします。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2026年2月期上期決算概要

3.2026年2月期業績予想

4.今後の注目点

<参考1:中期経営計画>

<参考2:コーポレート・ガバナンスについて>

今回のポイント

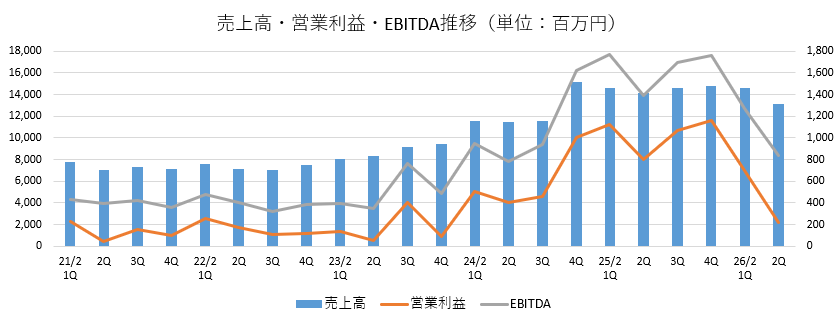

- 26年2月期上期は減収減益。売上高は前年同期比3.4%減の277億円。国内事業は堅調に推移したものの、シンガポールの景気減速等の影響を受けて海外事業の売上高が減少した。営業利益は同52.3%減の9億円。国内事業で利益率の高いホタテ貝柱の販売量が減少したことなどから売上総利益が同14.4%減少し、粗利率も同2.6ポイント低下した一方、販管費が同1.6%増加した。

- 国内では、非ホタテ関連事業(マルキチおよびワイエスフーズグループ以外のホタテに関連しない事業)は堅調に推移し、増収増益。一方、ホタテ関連事業は、製品(冷凍貝柱)販売が減少したこと等により減収減益。特に、前上期は中国による日本産水産物の輸入禁止措置を受けて帳簿価額を引き下げた棚卸資産の販売を行ったが、今上期はこれがなくなったことによる反動減が大きく影響した。海外では、物価高と中国からの観光客減少に伴うシンガポール景気減速の影響を受け、スーパー等小売店および飲食店向けの販売が低迷したことに加え、シンガポールから海外への殻付きホタテ(原料)の販売も大きく減少した。物価上昇に伴いコストが増加したことも影響し減収減益となった。

- シンガポールにおける景気減速や外食需要の低迷、国内事業におけるホタテ貝柱(製品)の販売減少等による上期決算を受け、26年2月期通期業績予想を下方修正した。売上高は前期比2.9%減の564億円、営業利益は同51.9%減の20億円の予想。海外事業においては、厳しい経営環境が継続する中でも、営業体制の強化による販路拡大や、仕入先との連携強化による高収益製品の確保を通じて、売上高・利益ともに緩やかな回復を見込んでいる。国内ホタテ関連事業においては、世界的に需要が旺盛であることから販売価格の上昇は見込まれるものの、水温上昇による漁獲量減少に伴うホタテ貝柱(製品)販売量の減少が短期的なリスク要因となる。

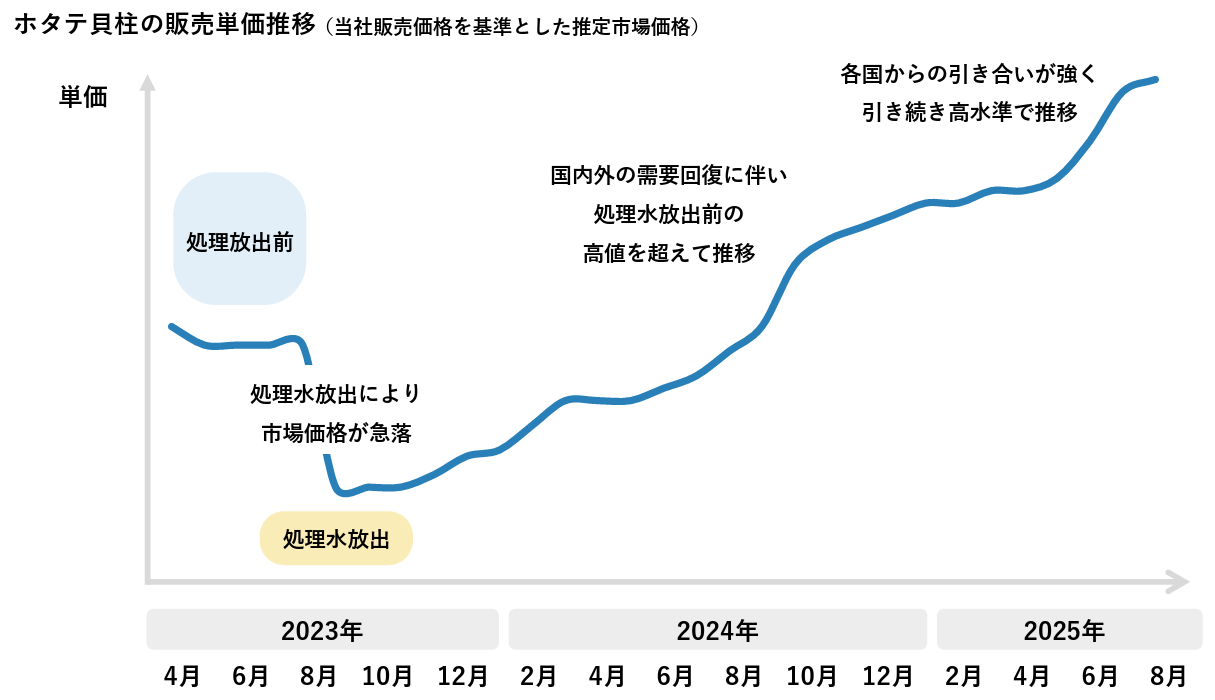

- 米国関税政策の影響でホタテの最大の消費地であるアメリカ向けホタテ販売は低水準にとどまっている中でも、ホタテの価格は上昇が続いており、世界的な需要は極めて高いことが分かる。一方、巨大消費地「中国」についても注目したい。2025年6月に中国税関総署は「日本の一部地域の水産物の条件付き輸入再開に関する公告」を発表しており、日本産ホタテも中国向け輸出は可能となったが、実際に輸出するためには日本企業は中国当局に対する国内工場の登録申請及び認可が必要で、同社では認可待ちの状態にある。2年に及ぶ輸入ストップで中国におけるホタテ在庫はゼロとなっており、実際に輸入再開となれば極めて大きな価格上昇圧力が働くこととなる。認可の時期は未定なものの、同社では今後のホタテの漁獲量減少見込みもあり、ホタテの原料在庫を積み増し、今・来期における収益拡大に向けて準備を進めている。中国向け輸出再開のリリースを注目したい。

1.会社概要

優れた商品や技術力を有しながらも、事業承継など様々な問題を抱えている全国の中小食品企業をM&Aによりグループ化。中核スキルである「中小企業支援プラットフォーム」により問題を解決し、グループ各社を活性化することで、グループ全体の成長を図っている。投資ファンドや大企業に対する圧倒的な優位性、強固な参入障壁が強み。アライアンスによる成長加速を目指している。2025年8月末時点の連結子会社は38社。

【1-1 沿革】

大和證券株式会社、モルガン・スタンレー証券株式会社の事業法人部で上場企業の資金調達やM&Aなどを手掛けていた吉村氏は、ある時、経営難に陥っているが買い手の見つからない食品会社を紹介される。

元より、大和證券在籍中の米国MBA留学時から「食」を通じて日本がもっと高く評価されるべきだと強く感じていた吉村氏は、2008年3月、(株)ヨシムラ・フード・ホールディングスの前身となる(株)エルパートナーズを設立し、個人でこの食品会社を引受け、それまでに培ってきた経験やネットワークなどを活用して活性化に取り組んだところ、黒字化に成功。

この評判を聞き、多くの中小食品会社が支援を求めてきたところ、1社ごと個別に手掛けるのではなく、持株会社体制の下で、商品開発、製造、販売などの各機能を相互に補完することにより効率的に成果も上げることができると判断し、2009年8月、商号を(株)ヨシムラ・フード・ホールディングスとした。

以降も、事業承継問題を抱えたり、単独での経営に行き詰まったりした企業のグループ化を進めていく。大手食品会社や投資ファンドと競合しない独自のポジショニングや売却を前提としないというポリシーが評価され、産業革新機構や日本たばこ産業(JT)などから出資を受けるとともに、業容も拡大。2016年3月に東証マザーズに上場し、2017年3月には東証1部に市場変更した。2022年4月、プライム市場に移行。

日本企業のみでなく、シンガポール、マレーシアなど、海外企業のグループ化も進め、更なる成長を追求している。

【1-2 目指す社会像】

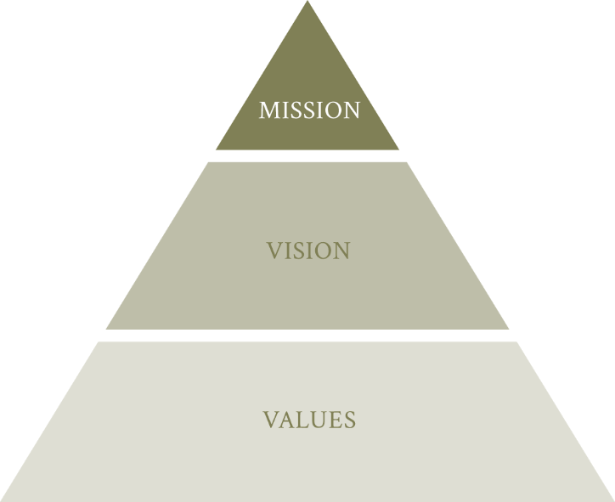

企業としての社会的存在意義を改めて『いつまでも、この“おいしい”を楽しめる社会へ ~消費者が多様な食文化を享受できる豊かさの実現~』をミッションとし、ビジョン(果たすべき役割)、バリューズ(大切にする価値観)を改めて示すこととした。

ミッション いつまでも、この“おいしい”を楽しめる社会へ~消費者が多様な食文化を享受できる豊かさの実現~ | *私たちは、人々が、多種多様な選択肢から自分の嗜好に合わせて自由に選択でき、それが尊重される社会こそ、豊かで幸せであると考えます。 *私たちは、世界中の消費者が、多種多様で高品質な“おいしい”を自由に選択し、それを楽しめる豊かな社会を目指してまいります。 |

ビジョン 地域の“おいしい”を守り、育て、世界へ | *私たちは、「いつまでもこの“おいしい”を楽しめる社会」を実現するため、日本および世界で大切にされてきた“おいしい”を見つけ、守り、育て、世界へと届けてまいります。 *そのために、私たち独自の“おいしい”を見つける目利き力、“おいしい”を守る事業基盤、“おいしい”を育てる支援機能、“おいしい”を世界へと届ける販売網を構築してまいります。 *その結果として、世界の食文化と多様化、地域社会の活性化を推進するグローバルプロデューサーとなります。 |

バリューズ 「あなた“らしさ”を大切にします」 | *私たちは、私たちに関わる全ての方のあなた“らしさ”を大切にします。 *私たちは、私たちのグループで働く社員の“個性”、“新しい発想”、“チャレンジ精神”を大切にします。 *私たちは、私たちのグループ企業が持つ“歴史”、“文化”、“社員”、“取引先”、“地域社会”を大切にします。 *私たちは、私たちのグループ企業が持つ“強み”を伸ばし、“弱み”を補い合い、共に成長してまいります。 *私たちは、私たちに関わる全ての人の“らしさ”を大切にした結果、多様な選択肢のある豊かな社会づくりに貢献します。 |

【1-3 市場環境・設立の背景】

日本全国の中小企業の支援・活性化を目的として設立された同社は、中小食品企業を取り巻く状況について以下のように述べている。

(同社有価証券報告書、同社資料を基にインベストメントブリッジが抜粋・要約・編集)

(中小食品企業を取り巻く状況)

*日本食は世界的にも極めて高い評価を受け注目されている分野であると同時に、国内の食品産業は1990年代から一貫して事業所数、雇用者数、GDPの面から最大級の業種であり、日本が誇る基幹産業。

*企業数の99%は中小企業で、それぞれが優れた商品や技術力を有している。

*しかし、少子高齢化等により国内の市場規模は縮小し続けており、一部の中小食品企業にとっては、単独での生き残りが難しい経営環境が続いている。

*そのため、多くの企業が事業継続をあきらめて廃業や事業停止を選択せざるを得ない状況となっている。

(中小企業の事業承継の状況)

*2024年時点での中小企業における経営者の年齢は60歳以上が過半数を占めており、経営者の平均年齢は63.59歳に達し、過去最高を更新しています。特に70代以上の経営者の割合は34.47%と過去最高を記録しており、今後数年間で多くの経営者が引退年齢を迎えることが予想される。

*しかしながら、国内中小企業の62.15%が後継者不在の状態にあり、事業承継の準備が進んでいない状況が続いている。 特に代表者が50代の企業では71.82%、60代では47.88%が後継者不在であり、年代が上がるにつれて不在率は低下するものの、依然として高い水準にある。そうした中、現時点において事業承継を考えている企業は、全産業合計で31.8%にとどまるなど、事業承継の準備が進んでいない。

(中小企業庁「中小企業白書」(2025年版)、㈱東京商工リサーチ「全国社長の年齢」(2024年)、㈱東京商工リサーチ「後継者不在率」(2024年)、中小企業庁「中小企業実態基本調査」(令和5年確報(令和4年度決算実績))などより)

(中小食品企業における事業承継の受け皿の状況)

*中小食品企業における事業承継ニーズが高まる一方で、受け皿となる会社や組織は少ない。

*中小食品企業は大企業が受け皿となるには規模が小さいことが多く、また、投資ファンドは、単独での高い成長と数年以内の売却を主な目的としていることから、成熟市場にある中小食品企業は投資対象になりにくい。

*こうしたことから事業承継の担い手は圧倒的に不足している。

【1-4 事業内容】

同社グループは、ヨシムラ・フード・ホールディングスを持株会社として、25年8月末時点、連結子会社38社、持分法適用関連会社2社及び非連結子会社1社により構成されている。

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、食品の製造および販売をおこなう中小企業の支援・活性化を目的とし、後継者難に直面している中小食品企業をM&Aでグループ化。グループ全社の経営戦略の立案・実行および経営管理をおこなうとともに、グループ会社に対し、セールス・マーケティング、生産管理、購買・物流、商品開発、品質管理、経営管理といった機能ごとに支援および統括をおこなっている。

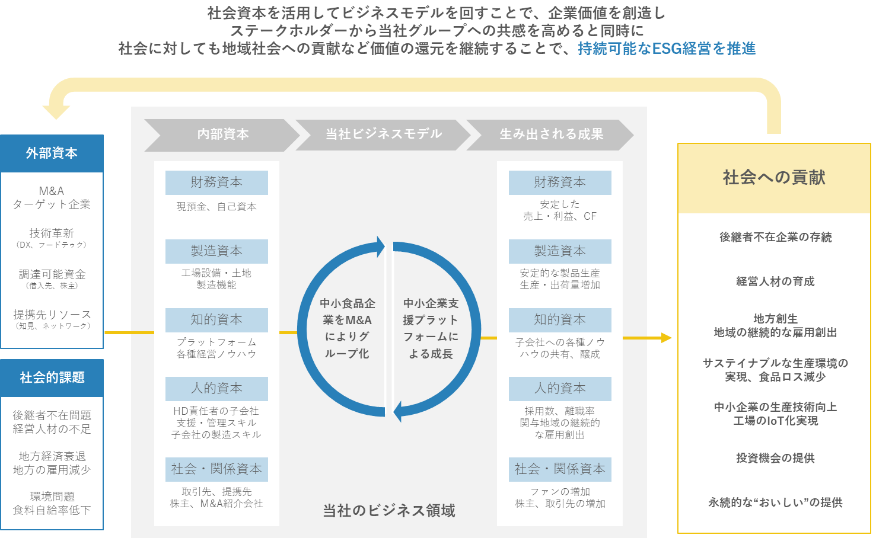

①ビジネスモデル

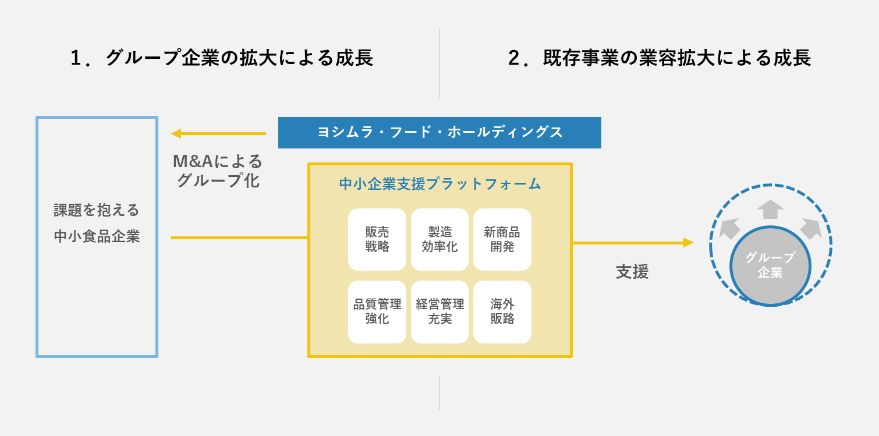

同社は食品業界において独自のビジネスモデルを構築しており、2つのエンジンによって成長を追求している。

一つはM&Aを通じたグループ企業数の拡大による成長。

2008年の創業以来、同社が受け皿となることで、事業承継や経営難などの問題を抱える中小食品企業が廃業・事業停止に至ることを防ぎ、それらの問題を解決してきた。

近年は日本企業のみでなく海外企業のグループ化にも注力している。

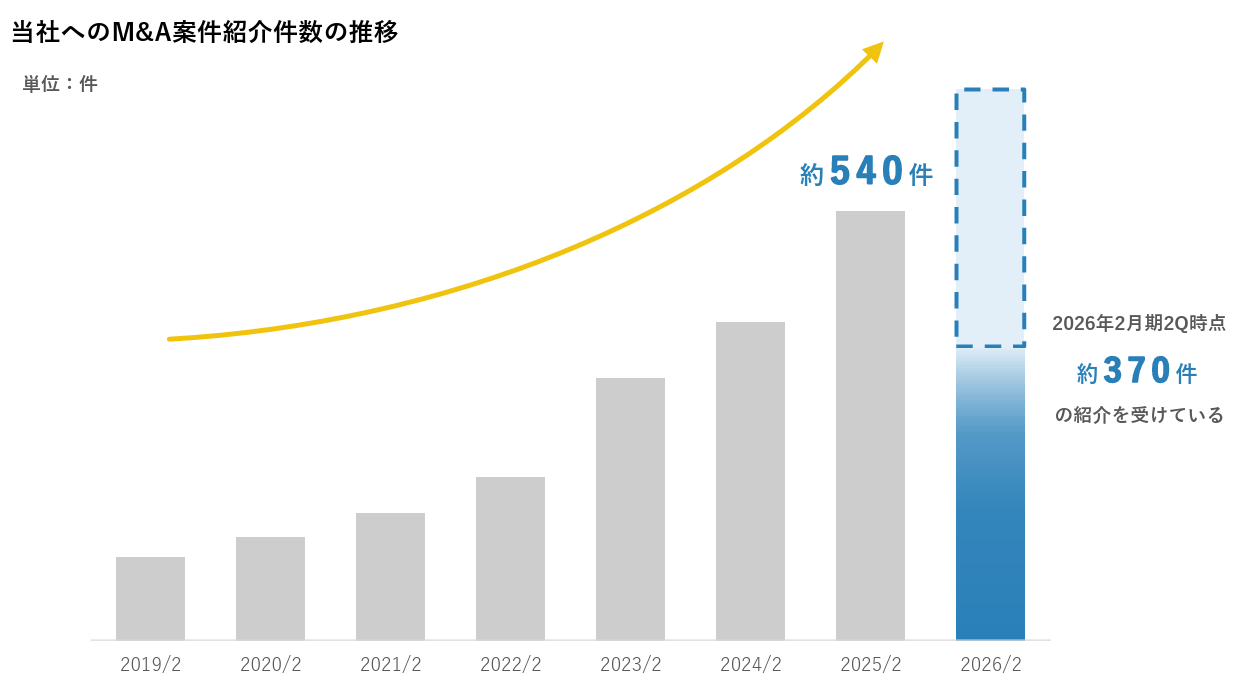

案件のソーシングは、M&A仲介会社、地銀を中心とした地方金融機関、弁護士、会計士からの紹介による「間接的アプローチ」が中心であったが、今後はスピードアップのため、ターゲットリストを作成して自らアプローチをすることや、アライアンス先である国分グループ本社のネットワークを活用することで、将来的なM&Aに向けた関係を構築する「直接的アプローチ」を強化し、より主体的、積極的に案件を発掘していく考えだ。

もう一つが、既存グループ会社の業容拡大による成長。

優れた製品や技術を持ちながらも、販路がない、人手が足りない、経営管理が不十分などの理由で成長できない企業に対し、「中小企業支援プラットフォーム」が各機能別に統括することで、課題を解決し各社の業容拡大を支援している。

(同社資料より)

「中小企業支援プラットフォームとは?」

この独自のビジネスモデルの核となるのが、同社が食品の製造・販売に特化して取り組んできた実績とノウハウの蓄積により構築した「中小企業支援プラットフォーム」だ。

持株会社として、グループ全社の経営戦略の立案・実行および経営管理をおこなう同社は、各グループ会社が行う業務(セールス・マーケティング、生産管理、購買・物流、商品開発、品質管理、経営管理、人材確保など)を、同社の統括責任者が会社の壁を超えて横断的に統括し、有機的に結び付けて経営を支援することで、各社経営基盤の強化を図っている。

例えば、優れた製品を持っているが売上が伸び悩んでいるA社には、全国的な販売網を有するB社の販路を利用したり、販売ノウハウを活用したりするといったことである。また、上場企業である同社の信用力を活用した資金調達力によって安定した資金繰りを実現している。

グループ内で最もノウハウを有した人物が統括責任者に就くことにより、連携をより効果的なものとしている。

このように、グループ全体で各グループ会社の優れた商品や技術、販路や製造ノウハウといった「強み」を共有し、人材・資金・販路不足といった「弱み」を補完する仕組みが「中小企業支援プラットフォーム」である。

「中小企業支援プラットフォーム」は、現在の体制においても有効に機能し効果をあげているが、今後さらに子会社が増加することにより、新たな強みとなるノウハウが加わりグループの経営資源もさらに蓄積され、それによって既存の子会社にとっても業績拡大の機会や生産効率化ノウハウの獲得などを図ることができるという新たなシナジーが生じることとなる。

このようなプラットフォームの拡張性はヨシムラ・フード・ホールディングスの事業基盤をさらに強固なものとする。

(同社資料より)

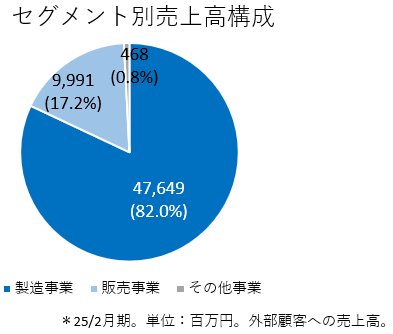

②セグメント

主要なセグメントは、「製造事業セグメント」と「販売事業セグメント」の2つ。「その他事業」は、不動産賃貸および管理事業等、イベント・メディア・マーケティング事業等で構成。

◎製造事業セグメント

それぞれの会社が独自の商品を開発、製造し、国内企業は主に卸売業者を通じて日本全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食店等へ販売し、ホタテを中心とした海産物については、主に輸出企業などへ販売をしている。海外企業は主にシンガポールおよびマレーシアのホテル、飲食店、スーパーマーケット等へ販売しているほか、厨房機器等の製造も手掛けている。2025年8月末現在、主なグループ会社は以下の28社。

(製造事業セグメント グループ会社)

会社名 | 特色 |

楽陽食品株式会社 (東京都足立区) | 国内5カ所の工場で、チルドシウマイおよびチルド餃子を製造販売している。チルドシウマイの生産量は国内トップシェアである。 |

株式会社オーブン (愛媛県四国中央市) | 供給量が限られた広島県産カキを調達する独自のルートをもち、かきフライを主力商品として、鶏なんこつのから揚げやささみフライ等を製造販売している。 |

白石興産株式会社 (宮城県白石市) | 1886年創業、宮城県白石市特産の白石温麺を主力商品とし、伝統的な製法により製造される乾麺等の製造販売をおこなっている。 |

株式会社桜顔酒造 (岩手県盛岡市) | 1973年、岩手県の地場の10の酒蔵が結集して設立。日本最大の杜氏集団である「南部杜氏」の技により生み出された日本酒は、フルーティな味わいで高い評価。 |

株式会社ダイショウ (埼玉県比企郡ときがわ町) | ピーナッツバターのパイオニアであり、独自の製法により作られる「ピーナッツバタークリーミー」は1985年の販売開始以来続くロングセラー商品。 |

株式会社雄北水産 (神奈川県足柄上郡大井町) | 船上で捕獲直後にマイナス50度からマイナス60度で瞬間冷凍される船凍品のマグロ等を使用したねぎとろ、まぐろ切り落としを製造販売。 |

純和食品株式会社 (埼玉県熊谷市) | 埼玉県HACCPを取得するなど、万全な生産管理体制を構築しており、ゼリーの製造においては新興企業ながら、大手GMSに評価されるなど、技術力と商品力には定評がある。 |

株式会社エスケーフーズ (埼玉県大里郡寄居町) | チルド・冷凍とんかつ等の製造販売を主力とし、顧客ニーズに対応する製品を生産している。また、商社等を介さず、直接仕入れ、直接販売もおこなっている。 |

株式会社ヤマニ野口水産 (北海道留萌市) | 半世紀にわたり、北海道特産品である鮭とばや、にしん等を熟練工によって独自の製法により製造販売している。 |

JSTT SINGAPORE PTE.LTD. (シンガポール) | シンガポールにおいて、空輸で運ばれた新鮮な日本産の魚介類等を使用し、寿司、巻物、おにぎり等の製造販売をおこなっている。 |

株式会社おむすびころりん本舗 (長野県安曇野市) | 自社開発のフリーズドライ装置により、製菓原料、非常食等を製造している。 |

株式会社まるかわ食品 (静岡県磐田市) | 浜松エリアにおける餃子の有名店。こだわりぬいた素材で創業以来秘伝のレシピにより餃子の製造・販売をおこなっている。 |

PACIFIC SORBY PTE. LTD. (シンガポール) | シンガポールにおいて、チルド及び冷凍水産品の加工、卸売りをおこなっている。 |

株式会社森養魚場 (岐阜県大垣市) | 養殖鮎の生産量は国内トップであり、採卵・ふ化から育成・出荷まで安定的に生産できる独自のノウハウを蓄積している。また、雄雌を産み分ける技術も有している。 |

NKR CONTINENTAL PTE. LTD. (シンガポール) | シンガポールおよび子会社のあるマレーシアにおいて、厨房機器の製造、輸入販売、設計施工、メンテナンスをおこなっている。 |

株式会社香り芽本舗 (島根県出雲市) | ソフトタイプのわかめふりかけ、ひじきふりかけ、わかめスープ、わかめ茶漬け等の自社商品からOEM商品まで、高品質かつ多様なラインアップの商品を製造している。 |

十二堂株式会社 (福岡県太宰府市) | ソフトふりかけ「梅の実ひじき」等を製造、販売。全国に多くのファンを持ち根強い人気を誇る。 |

株式会社小田喜商店 (茨城県笠間市) | 茨城県「岩間の栗」を中心とした製品の製造・販売をおこなっている。 |

株式会社細川食品 (香川県三豊市) | 国産野菜を使用したかき揚げ、チヂミなどの冷凍総菜や、赤飯などの冷凍米飯製品を製造している。 |

株式会社丸太太兵衛小林製麺 (北海道札幌市) | 生麺(ラーメン)の製造・販売を中心に、餃子の皮の製造及びたれ等調味料の販売もおこなっている。 |

株式会社林久右衛門商店 (福岡県福岡市) | 独自に開発した最中に入ったお吸物を主力商品とし、削り節、だしの製造加工・販売をおこなっている。 |

株式会社マルキチ (北海道網走市) | オホーツク海で獲れる大粒で肉厚なホタテを中心に、サケ、イクラ、カニ等の製造加工・販売をおこなっている。 |

株式会社ワイエスフーズ (北海道茅部郡森町) | 北海道でも有数の漁場と言われる噴火湾で採れるホタテを中心に、サケ、イクラ、イカ等の製造加工・販売をおこなっている。 |

株式会社マタツ水産 (北海道山越郡長万部町) | 主に北海道長万部で採れたホタテやサケなどを高度な技術と先進的な設備で加工し、販売している。 |

有限会社オガネサン清藤水産 (北海道茅部郡森町) | 噴火湾で採れた新鮮なホタテを片貝に加工し、販売しており、片貝の生産量では国内で圧倒的なシェアを誇っている。 |

株式会社富強食品 (千葉県野田市) | 春巻きの皮を主力商品とした中華料理材料等の製造販売をおこなっている。 |

EXAMAS JAYA SDN. BHD. (マレーシア) | 業務用厨房機器の輸入販売及びメンテナンスを行っている。 |

EQUIPMAX PTE. LTD. (シンガポール) | 業務用厨房機器の輸入販売及びメンテナンスを行っている。 |

◎販売事業セグメント

販売力と企画力を強みとしており、国内企業は主に産業給食事業者、生活協同組合等へ、海外企業は主にスーパーマーケット、ホテル、飲食店等へ販売をおこなっている。2025年8月末時点、グループ会社は以下の4社。

(販売事業セグメント グループ会社)

会社名 | 特色 |

㈱ヨシムラ・フード (埼玉県越谷市) | 業務用食材の企画・販売を主とし、自社で物流機能を持たず、販売先へ直送するビジネスモデルを構築している。 |

㈱ジョイ・ダイニング・プロダクツ (埼玉県越谷市) | 冷凍食品の企画・販売をおこなっている。日本全国の生活協同組合に直接口座を有しており、それを活用してグループ商品の販売もおこなっている。 |

SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED(シンガポール) | アジア各地の有力な水産会社から高品質かつ安心・安全な冷凍水産品および冷凍水産加工品を仕入れ販売している。 |

株式会社ワイエス海商 (北海道茅部郡森町) | 「食の宝庫」といわれる北海道の食材を厳選し、店舗やインターネットを通じて販売しているほか、温浴施設や飲食店を運営している。 |

◎その他セグメント

2025年8月末時点、グループ会社は以下の2社。

(その他セグメント グループ会社)

会社名 | 特色 |

SHARIKAT NATIONAL FOOD (シンガポール) | シンガポールにおいて食品工場兼食品用低温倉庫を所有し不動産賃貸業をおこなっている。 |

株式会社ONESTORY (東京都渋谷区) | イベントビジネス等を実施。地域に眠る「食」や「文化」等を再発掘・再編集し、プレミアムなコンテンツとしてプロデュースしている。 |

【1-5 特徴と強み】

①事業承継の受け皿としての優位性

食品業界のM&Aにおける有力なストロングバイヤーは、大手食品会社や投資ファンドなどであるが、同社は主として以下の3点で確固たる競合優位性を有している。

*受け皿としての広範な受容力

同社ではグループ化した会社の売却を目的としておらず、短期的な業績回復を図るだけでなく、中長期的な視点から会社の持続的な成長の実現を目指している。そのため、事業規模が小さく成長に時間がかかる企業や、成長のための経営資源が不足しているような企業などを含め、幅広い中小企業の受け皿になることができる。

この点で、対象とする企業規模について一定のスケールが必要な大手食品会社、投資ファンドとの大きな差が生まれている。

また、売却してキャピタルゲインを得ることが目的の投資ファンドの場合、中小食品企業のオーナー経営者の信頼を得ることは容易ではなく、この点でも、中期的な視点で持続的成長を目指すグループ一体経営を実践している同社は大きなアドバンテージを有している。

*高度なM&A実行力

創業以来、中小の食品関連企業を多数グループ会社化し、その後の再成長を実現してきたため、食品業界の市場環境・商習慣、中小食品企業特有のリスク等を熟知しており、数ある中小企業の中から強みを持つ企業を選ぶ優れた目利き力を有する。

加えて、デューデリジェンスや交渉のノウハウ、知見の蓄積も豊富であり、M&Aの実行力は極めて高い。

*幅広いネットワークを通じた豊富かつ良質なM&A情報

都市銀行、地方銀行、信用金庫、証券会社などの金融機関や、M&Aアドバイザリー業務をおこなう企業等との幅広いネットワークを構築しており、豊富な中小食品企業のM&A情報を収集することができる。

また「食品業界に特化」「売却を目的としていない安心感」といった要因により、量のみでなく同社のニーズに則した質の高い情報を得ることもできている。

②中核スキル:中小企業支援プラットフォーム

グループ全体で各グループ会社の優れた商品や技術、販路や製造ノウハウといった「強み」を共有し、人材・資金・販路不足といった「弱み」を補完する仕組みである「中小企業支援プラットフォーム」によって、グループ会社の活性化を実現しており、その実績は高く評価されている。

③地域活性化への貢献

子会社の株式会社桜顔酒造(岩手県)、白石興産株式会社(宮城県)、株式会社オーブン(愛媛県)をはじめとした、地方の中小食品企業の事業承継等を積極的におこなってきた。

中小企業支援プラットフォームを活用することで、これまで地域を限定して販売されていた魅力ある商品を全国(および一部海外)に展開することや、グループの資金を活用して新たな設備投資を行うことが可能であり、これによって地方の中小食品企業の再成長と地方経済の活性化に貢献している。

【1-6 配当政策・株主優待制度】

(配当政策)

株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けているが、現在は成長過程にあると考えているため、現金はM&Aや設備投資等による積極的な事業展開およびプラットフォーム拡充による経営基盤の強化を図るための投資等に充当させることが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えている。

このため設立以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は、事業拡大のための投資および既存事業の必要運転資金とする方針である。将来的には、各事業年度の経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針だ。

(株主優待制度)

株主満足度の向上のため保有株数及び保有期間に応じて優待品を贈呈している。

(株主優待制度概要)

保有株式 | 優待回数 | 優待内容 |

300~499株 | 年1回(株式継続保有期間1年以上の2月末日時点の株主) | 1,500円相当の同社グループ製品を贈呈 |

500株~2,499株 | 年1回(株式継続保有期間1年以上の2月末日時点の株主) | 2,500円相当の同社グループ製品を贈呈 |

2,500株~9,999株 | 年2回(株式継続保有期間1年以上の2月末日、8月末日時点の株主) | それぞれ10,000円相当のホタテ、イクラなどの海鮮セット |

10,000~49,999株 | 年2回(株式継続保有期間1年以上の2月末日、8月末日時点の株主) | それぞれ40,000円相当のプレミアム北海道セット |

50,000株以上 | 年4回(株式継続保有期間1年以上の2月末日、5月末日、8月末日、11月末日時点の株主) | それぞれ40,000円相当のプレミアム北海道セット |

プレミアム北海道セットは、主にグループ企業であるマルキチ、ワイエスフーズが特別に製造もしくは取り扱う市場には出回らない希少な製品等が含まれる。

【1-7 ESG経営】

前述した目指す姿「いつまでも、この“おいしい”を楽しめる社会へ ~消費者が多様な食文化を享受できる豊かさの実現~」を基本理念として「ESG経営」に取り組んでいる。

項目 | 主な取り組み |

E(環境) | 環境に配慮した持続可能な製品製造• *環境変化に依存しない、もしくは、環境に負荷をかけない持続可能な製品製造技術・ノウハウを保有 *限られた食料資源の有効活用や効率的な生産を実施

森養魚場:気候変動、河川の水質汚染等の影響により天然鮎が減少する中、独自技術にて養殖鮎を安定供給 ヤマニ野口水産:端材やサイズ不揃い品を用いた製品開発により食材ロス削減への貢献 雄北水産:原材料の有効活用により、ネギトロや中落ちを効率的に生産・販売

製造工程にて発生した産業廃棄物の再利用 *グループ各社:製造工程にて発生した廃棄物を地域の畜産業者などに提供することによる食品廃棄物の有効活用

消費電力削減 *グループ各社:工場の使用電力削減を目的とした、LED化、高効率ボイラーの採用などを順次実施 |

S(社会) | 地域に強力なファンを抱える企業を引き受けることにより、事業の存続に貢献

地域社会における食の多様性への貢献 *地域の消費者から高いニーズがあり、こだわりを持った原材料・レシピによる製品開発を実施

香り芽本舗:地元中国地方のふりかけ市場にてトップクラスのシェア まるかわ食品:鮮度抜群の豚肉や(主に)地場産キャベツを中心としたこだわりぬいた原料と秘伝のレシピ おむすびころりん本舗:信州安曇野の立地条件とフリーズドライ技術を生かした地域の特産品開発 ダイショウ:保存料、着色料不使用。なめらかな食感と飽きのこない味 オーブン:広島の清浄海域、条件付清浄海域に限定したカキの仕入れ

*学生等へ昼食の無償支援プロジェクト参画(おむすびころりん本舗)や小学生向け社会見学の場として開放およびプレゼントの提供(森養魚場・純和食品)

従業員の多様性 *グループ各社:女性の活躍の場を整備、障害者、外国人の登用など各種取組みを実施 |

G(ガバナンス) | 中小企業支援プラットフォームによる支援 *グループ会社の自律性を担保しつつ、状況に合わせた事業計画立案や進捗管理への関与 *機能別の統括部署を設置し、グループとして事業支援や各種進捗管理などを実施

経営リソースのサポート *グループ会社の資金調達や次世代経営者の育成により、グループ会社経営を支援 |

同社では、後継者不在企業を譲り受け、グループ化して活性化する事業はESG経営そのものと認識している。

また、ESG経営の推進により地域社会への貢献や消費者への価値提供を進め、同社グループに共鳴して参画を希望する優良企業や同社グループに共感して株主として支援する企業・消費者を増やすことが、持続的な成長の実現に繋がると考えている。

(同社資料より)

2.2026年2月期上期決算概要

【2-1 連結業績概要】

| 25/2期上期 | 構成比 | 26/2期上期 | 構成比 | 前年同期比 |

売上高 | 28,738 | 100.0% | 27,765 | 100.0% | -3.4% |

売上総利益 | 6,517 | 22.7% | 5,581 | 20.1% | -14.4% |

販管費 | 4,587 | 16.0% | 4,660 | 16.8% | +1.6% |

営業利益 | 1,930 | 6.7% | 921 | 3.3% | -52.3% |

経常利益 | 1,937 | 6.7% | 872 | 3.1% | -54.9% |

中間純利益 | 806 | 2.8% | 528 | 1.9% | -34.5% |

EBITDA | 3,165 | 11.0% | 2,103 | 7.6% | -33.6% |

*単位:百万円。中間純利益は親会社株主に帰属する中間純利益。EBITDAは営業利益に償却費(減価償却、のれん)、コロナ関連補助金収入およびM&Aにかかる取得費用を加算して算出。

減収減益

売上高は前年同期比3.4%減の277億円。国内事業は堅調に推移したものの、シンガポールの景気減速等の影響を受けて海外事業の売上高が減少した。

営業利益は同52.3%減の9億円。国内事業で利益率の高いホタテ貝柱の販売量が減少、海外事業の減収も合わせ、売上総利益が同14.4%減少し、粗利率も同2.6ポイント低下した一方、販管費が同1.6%増加した。

【2-2 セグメント動向】

| 25/2期上期 | 構成比 | 26/2期上期 | 構成比 | 前年同期比 |

売上高 |

|

|

|

|

|

製造事業 | 23,356 | 81.3% | 23,032 | 83.0% | -1.4% |

販売事業 | 5,171 | 18.0% | 4,646 | 16.7% | -10.1% |

その他事業 | 209 | 0.7% | 86 | 0.3% | -58.8% |

合計 | 28,738 | 100.0% | 27,765 | 100.0% | -3.4% |

営業利益 |

|

|

|

|

|

製造事業 | 1,922 | 8.2% | 1,321 | 5.7% | -31.3% |

販売事業 | 430 | 8.3% | 69 | 1.5% | -83.8% |

その他事業 | -12 | - | -80 | - | - |

調整額 | -410 | - | -389 | - | - |

合計 | 1,930 | 6.7% | 921 | 3.3% | -52.3% |

*単位:百万円。売上高は外部顧客への売上高。営業利益の構成比は売上高営業利益率。

*製造事業セグメント

減収減益。

国内では、非ホタテ関連事業(マルキチおよびワイエスフーズグループ以外のホタテに関連しない事業)は堅調に推移し、増収増益。一方、ホタテ関連事業は、製品(冷凍貝柱)販売が減少したこと等により減収減益。特に、前上期は中国による日本産水産物の輸入禁止措置を受けて帳簿価額を引き下げた棚卸資産の販売を行ったが、今上期はこれがなくなったことによる反動減が大きく影響した。

海外では、物価高と中国からの観光客減少に伴うシンガポール景気減速の影響を受け、スーパー等小売店および飲食店向けの販売が低迷したことに加え、シンガポールから海外への殻付きホタテ(原料)の販売も大きく減少した。物価上昇に伴いコストが増加したことも影響し減収減益となった。

*販売事業セグメント

減収減益。

国内では、厳しい経営環境が続いた影響でわずかに減収となったものの、利益は前年同期と同水準で推移した。

海外では、スーパー等小売店および飲食店向けの販売が低迷したことに加え、前期におこなったホタテの原料販売がなくなったことにより減収減益。

【2-3 財務状態とキャッシュ・フロー】

◎主要BS

| 25年2月末 | 25年8月末 | 増減 |

| 25年2月末 | 25年8月末 | 増減 |

流動資産 | 32,448 | 37,337 | +4,888 | 流動負債 | 20,479 | 24,189 | +3,710 |

現預金 | 13,170 | 11,193 | -1,977 | 仕入債務 | 3,309 | 3,936 | +626 |

売上債権 | 8,186 | 8,270 | +84 | 短期有利子負債 | 12,434 | 15,979 | +3,544 |

たな卸資産 | 10,177 | 16,863 | +6,686 | 固定負債 | 19,055 | 18,595 | -459 |

固定資産 | 23,620 | 23,138 | -481 | 長期有利子負債 | 16,476 | 16,037 | -438 |

有形固定資産 | 11,217 | 10,919 | -298 | 負債合計 | 39,534 | 42,785 | +3,250 |

無形固定資産 | 10,197 | 10,116 | -80 | 純資産合計 | 16,534 | 17,691 | +1,156 |

投資その他の資産 | 2,205 | 2,102 | -103 | 利益剰余金 | 6,627 | 7,155 | +528 |

資産合計 | 56,069 | 60,476 | +4,407 | 負債純資産合計 | 56,069 | 60,476 | +4,407 |

|

|

|

| 有利子負債合計 | 28,910 | 32,017 | +3,106 |

*単位:百万円

今後のホタテの漁獲量減少を見込み、ホタテの原料仕入を強化したことによるたな卸資産の増加などで資産合計は前期比44億円増加の604億円。

仕入強化のための短期有利子負債の増加等で負債合計は同32億円増加の427億円。

利益剰余金の増加などで純資産合計は同11億円増加の176億円。

自己資本比率は前期より0.7ポイント低下し19.0%。

◎キャッシュ・フロー

| 25/2期上期 | 26/2期上期 | 増減 |

営業CF | 2,811 | -4,260 | -7,071 |

投資CF | -473 | -990 | -517 |

フリーCF | 2,337 | -5,251 | -7,588 |

財務CF | -2,059 | 2,913 | +4,973 |

現金同等物残高 | 8,537 | 8,692 | +154 |

*単位:百万円

税金等調整前当期純利益の減少、棚卸資産の増加等で営業CF及びフリーCFはマイナスに転じた。短期借入金の増加等で財務CFはプラスに転じた。

キャッシュポジションはほぼ変わらず。

【2-4 トピックス】

(1)ホタテ市場価格について

ホタテに対する世界的な需要は引き続き堅調で、販売価格は上昇傾向が続いている。漁獲量の減少に伴うホタテ貝柱(製品)の販売量の減少の中、中国の水産物輸入再開を見据え、販売戦略を検討していく。

(同社資料より)

(2)マレーシアとシンガポールにおいて業務用厨房機器の輸入販売及びメンテナンスを行う2社の株式を取得

2025年7月、海外事業を統括する子会社YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD.が、マレーシア及びシンガポールで業務用厨房機器の輸入販売及びメンテナンスをおこなうEXAMAS JAYA SDN. BHD.(EXAMAS)及びEQUIPMAX PTE. LTD.(EQUIPMAX)の株式70%を取得し、孫会社化した。

(両社の概要)

両社はマレーシア及びシンガポールにおいて、業務用厨房機器の輸入販売及びメンテナンスをおこなう企業。主に欧米から輸入した高品質な業務用厨房機器を、マレーシア及びシンガポールのファストフードチェーン、レストラン、カフェチェーン等に販売し、アフターメンテナンスサービスも提供している。

以下のような強みにより、両国において確固たる地位を確立し、安定した事業基盤を築いている。

①全土に広がるメンテナンス体制

EXAMASはマレーシア国内に7つの拠点を、EQUIPMAXはシンガポール国内の1拠点を有しており、業務用厨房機器の販売に加え、納品後の定期的なアフターメンテナンスや突発的な故障へ迅速に対応している。長年にわたり培ってきた顧客対応ノウハウや、広範かつ迅速に対応可能なメンテナンス体制により、顧客から厚い信頼を獲得し、競合他社の参入を許さない独自の地位を確立している。

②主力欧米メーカーの独占販売権

業務用厨房機器の販売事業において最も重要な要素の一つは、大手ファストフードチェーンが指定する厨房機器メーカーの販売権を保有することである。両社は、長年にわたる実績と広範なサービス体制により、欧米の主要な業務用厨房機器メーカーの独占販売権を獲得し、マレーシア及びシンガポール両国において、これらの機器を独占的に販売できる体制を構築している。 ③大手ファストフードチェーンとの取引

こうしたメンテナンス体制及び主力メーカーの独占販売権に基づき、両社はグローバルに展開するファストフードチェーンや、現地の有力なカフェチェーンと継続的な取引を行っている。特に、経済成長が著しいマレーシアではファストフードチェーンの積極的な店舗展開が進んでおり、引き続き業績の向上が期待できる。

(株式取得の理由)

今回の株式取得は、同社のM&A戦略のうち、ロールアップ戦略に該当する。両社は、マレーシア及びシンガポールで業務用厨房機器の製造・販売・メンテナンスを行う子会社のNKRグループと競合関係にあるが、同一グループとなることにより、マレーシアにおけるファストフードチェーン向け業務用厨房機器市場において高いシェアを獲得し、シンガポールにおいても一定のシェアを確保することが可能となる。販路の共有による売上拡大、メンテナンス部門の共有による業務効率化、さらにはNKRグループによる厨房機器の製造受託などを通じて、それぞれの強みを活かしながら、さらなる事業拡大を目指す。 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD.は対象会社の発行済株式の70%を取得し、対象会社の現経営者が残りの30%を継続して保有。両社は、引き続きこれまでと同様の経営陣のもとで独立した経営体制を維持しつつ、シナジー効果の創出に向けた取り組みを通じて、アジア地域におけるより一層の成長を目指す。

(株式取得の概要)

取得額は両社合わせて約16億円。2025年7月に株式譲受した。

(3)各社の取組み状況

グループ各社では、業容拡大及び収益性向上に向けた取り組みを継続的に実施している。加えて、ヨシムラ・フード・ホールディングスの主導により、中小企業支援プラットフォームを活用し、グループ企業に対して経営支援及びシナジー創出支援を行い、グループ横断での協業を推進して、グループ全体の成長を加速させる。

グループ企業 | 取組み |

楽陽食品 | シウマイの規格を12粒に統一し、生産ラインを最適化することで生産効率の向上・収益性の改善を図る。 シウマイ成型機の入替など戦略的設備投資を実施し、品質の安定化・歩留まりの向上を実現する。 |

純和食品 | 閑散期における受注拡大を推進する。 新規取引先へのOEM取引を拡大し、売上拡大・稼働率の向上・収益性の改善を図る。 |

林久右衛門商店 | グループ内人材の連携による新商品開発を推進し、新たな収益源を創出することで、売上拡大・収益構造の強化につなげる。 |

小林製麺 & 国分グループ本社 | 新ブランド商品の共同開発・販路拡大を推進し、販売数量拡大による原価低減・収益性の改善を目指す。 グループ内生産キャパシティの最大活用により稼働率の向上・収益性の改善を図る。小林製麺の製品はこれまで業務用のみだったが、スーパー・量販店向けの新ブランド開発販売が始まっており、順調な立ち上がりとなっている。 |

オーブンと細川食品の合併 | 2026年の合併に向け、組織体制・制度の統合を推進している。細川食品の営業力強化を含め、経営効率の向上・事業シナジー創出・ガバナンス体制の強化を実現する。 |

NKR & Examas | 定期的な会議体を通じて、販路・メンテナンス部門の共有など横断的なシナジー施策を検討中。売上拡大・業務効率化を目指す。 |

(4)M&Aの検討状況

事業承継ニーズの拡大を追い風に、長年かけて構築してきた企業受け入れ体制が整い、企業規模が大きく、成長性や利益率も高い企業の譲り受けが可能な同社へのM&A案件の紹介件数は大きく増加中。25年2月期は年間約540件であった紹介件数は、26年2月期上期時点で約370件にのぼっている。ロールアップ戦略・ニッチ市場戦略に合致する有望企業のM&A検討を進めている。

(同社資料より)

3.2026年2月期業績予想

【業績予想】

| 25/2期 | 構成比 | 26/2期(予) | 構成比 | 前期比 | 修正率 | 進捗率 |

売上高 | 58,110 | 100.0% | 56,400 | 100.0% | -2.9% | -11.5% | 49.2% |

営業利益 | 4,161 | 7.2% | 2,000 | 3.5% | -51.9% | -50.0% | 46.1% |

経常利益 | 4,251 | 7.3% | 1,950 | 3.5% | -54.1% | -50.0% | 44.8% |

当期純利益 | 1,861 | 3.2% | 850 | 1.5% | -54.3% | -46.2% | 62.2% |

EBITDA | 6,626 | 11.4% | 4,200 | 7.4% | -36.6% | -36.1% | 50.1% |

*単位:百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。EBITDAは営業利益に償却費(減価償却費、のれん)およびM&Aにかかる取得費用を加算して算出。修正率は前回発表予想のレンジ上限からの修正率。

業績予想を下方修正、減収減益を見込む

シンガポールにおける景気減速や外食需要の低迷、国内事業におけるホタテ貝柱(製品)の販売減少等による上期決算を受け、業績予想を下方修正した。売上高は前期比2.9%減の564億円、営業利益は同51.9%減の20億円の予想。

海外事業においては、厳しい経営環境が継続する中でも、営業体制の強化による販路拡大や、仕入先との連携強化による高収益製品の確保を通じて、売上高・利益ともに緩やかな回復を見込んでいる。国内ホタテ関連事業においては、世界的に需要が旺盛であることから販売価格の上昇は見込まれるものの、水温上昇による漁獲量の減少傾向に伴うホタテ貝柱(製品)の販売量の減少が短期的にはリスク要因となる。

4.今後の注目点

米国関税政策の影響でホタテの最大の消費地であるアメリカ向けホタテ販売は低水準にとどまっている中でも、ホタテの価格は上昇が続いており、世界的な需要は極めて高いことが分かる。

一方、巨大消費地「中国」についても注目したい。2025年6月に中国税関総署は「日本の一部地域の水産物の条件付き輸入再開に関する公告」を発表しており、日本産ホタテも中国向け輸出は可能となったが、実際に輸出するためには日本企業は中国当局に対する国内工場の登録申請及び認可が必要で、同社では認可待ちの状態にある。2年に及ぶ輸入ストップで中国におけるホタテ在庫はゼロとなっており、実際に輸入再開となれば極めて大きな価格上昇圧力が働くこととなる。認可の時期は未定なものの、同社では今後のホタテの漁獲量減少見込みもあり、ホタテの原料在庫を積み増し、今・来期における収益拡大に向けて準備を進めている。中国向け輸出再開のリリースを注目したい。

<参考1:中期経営計画>

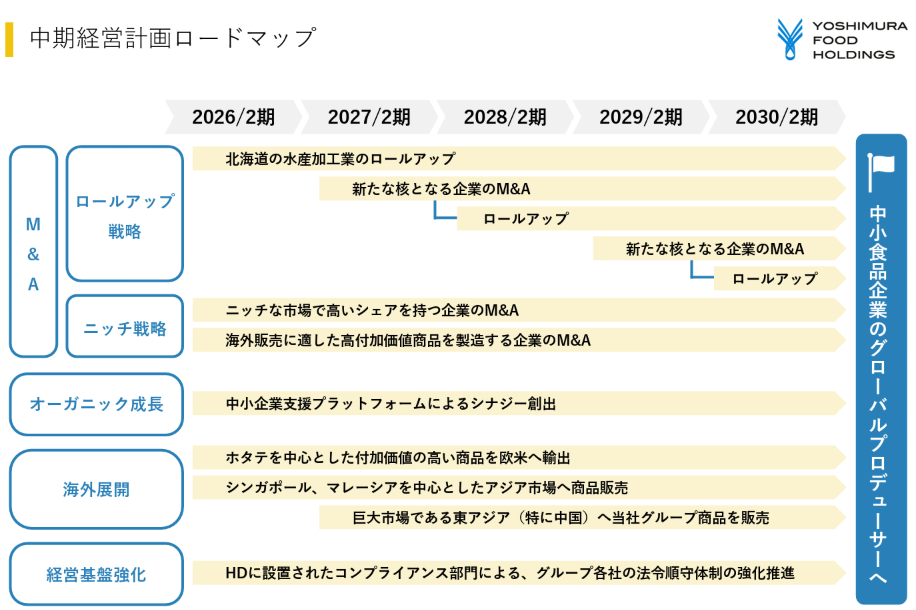

2030年2月期に向けた中期経営計画を発表した。

【1 目指す姿】

「中小食品企業のグローバルプロデューサー」目指す。

日本の“おいしい”を支える中小企業を支援し、地域の持続的な発展と世界の食文化の豊かさに貢献。さらに、日本食の海外人気を追い風に、世界へと広がる成長を目指していく。

【2 定量目標】

オーガニック成長と新規M&Aにより成長を加速させ、2030年2月期「売上高1,150億円、営業利益80億円、EBITDA120億円」を目指す。

中期経営計画定量目標には、過去の実績をもとに新規M&Aを含めている。

(同社資料より)

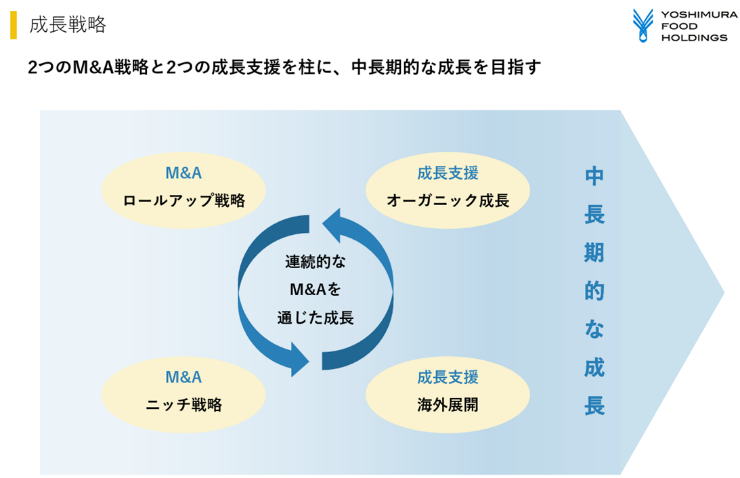

【3 成長戦略】

「M&A(ロールアップ戦略及びニッチ戦略)」「オーガニック成長」「海外展開」の3つの成長戦略を掲げている。同時にホールディングスに設置されたコンプライアンス部門によるグループ各社の法令順守体制を強化推進し、経営基盤強化を図る。

|

|

(同社資料より)

(1)M&A戦略

①ロールアップ戦略

核となる企業を中心に同業他社を巻き込むことで、マーケットシェアを拡大するとともに、「業績安定化」「コストダウン」「生産効率化」といったシナジー効果を創出する。

具体例としては、北海道の水産加工業のロールアップが挙げられる。

多数の中小企業が競合する北海道のホタテ加工業界において、マルキチ及びワイエスフーズという代表企業を核としたロールアップを推進し、ホタテ加工分野で高いシェアを獲得。シナジーの創出により、さらなる収益拡大を図る。

<主なシナジー効果>

・グループ間の連携により生産量を平準化し、生産効率を改善

・原材料・設備・人材の横断的な活用

・スケールメリットによる収益力の向上

・仕入と販路の統合により成長機会を共有

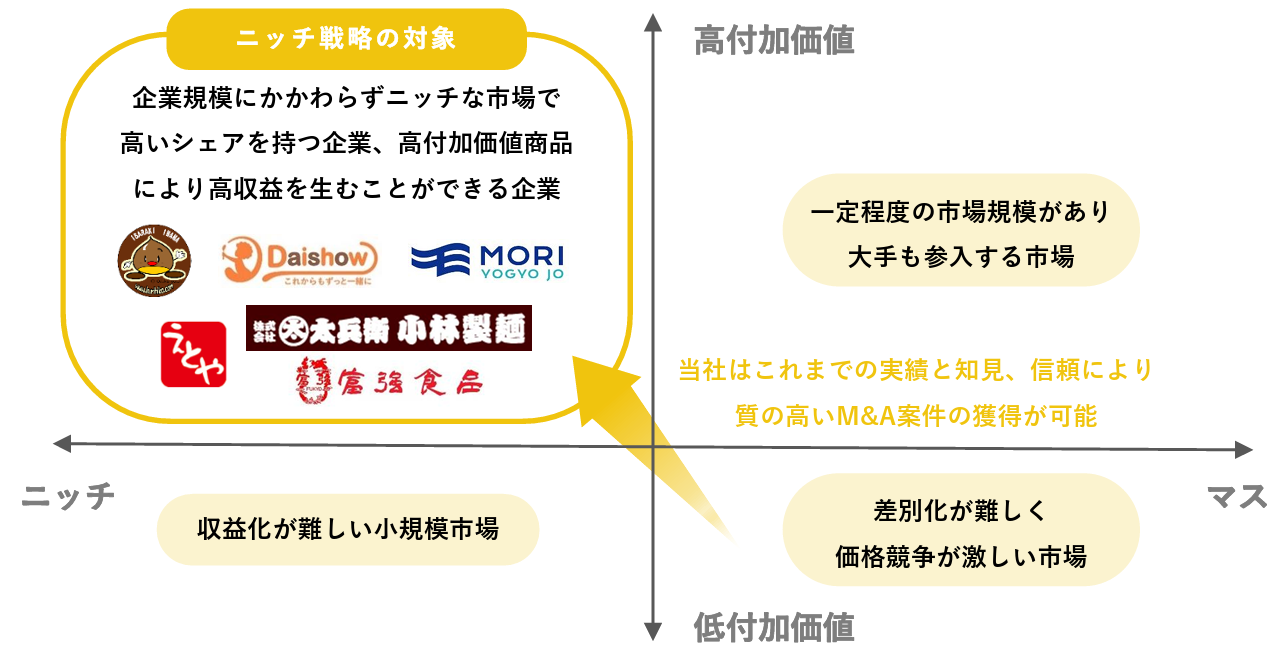

②ニッチ戦略

ニッチ市場で高いシェアを持つ企業、もしくは高付加価値商品により競争優位性を確立している企業をグループ化し、グループ間シナジーで成長を追求する。

(同社資料より)

具体例としては「森養魚場」「富強食品」が挙げられる。

*森養魚場

稚魚の孵化から出荷までを自社で手掛ける鮎の陸上養殖のパイオニア企業である同社は、ニッチ市場で高いシェアを獲得することで競争優位性を確立し、高い利益率を誇っている。

グループ入り後、約6年間で売上高は約1.6倍、営業利益は約1.8倍に成長している。

*富強食品

業務用春巻きの皮というニッチな市場で長年トップシェアを維持している。創業以来受け継がれてきた独自のレシピと製法により、他社には再現できない高品質を実現し、多くの高級中華料理店で採用されている。

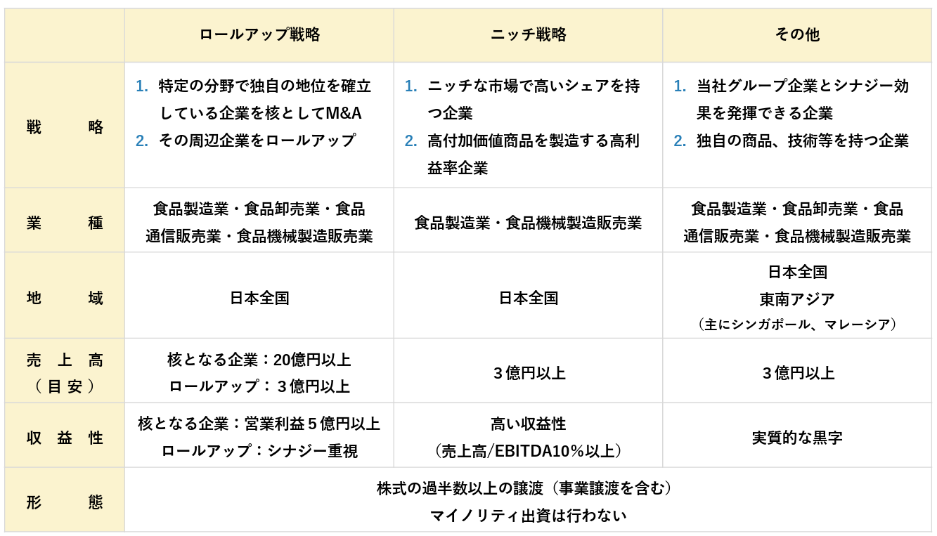

③M&Aターゲット

戦略別に以下のようにターゲットを定めてM&Aを推進する。

(同社資料より)

(2)オーガニック戦略

中小企業支援プラットフォームを活用し、グループ企業に対して経営支援及びシナジー創出支援を行うことで業績向上を実現する。

代表的な具体例は以下の通り。

企業名 | 支援内容・効果 |

丸太太兵衛小林製麺 (2022年12月にM&A実行) | 資本提携先の国分グループと連携し、共同で商品を開発。小林製麺初の市販用商品を発売(小林製麺で製造した麺を楽陽食品で包装し、国分北海道の専売品としてスーパー量販店へ発売)。

グループ入り後、約2年間で売上高が約1.3倍、営業利益が約1.6倍に成長。 |

十二堂 (2022年1月にM&A実行) | 生産設備への投資により生産効率を向上。ブランドの浸透が進み、高級スーパーでの取り扱いが拡大。

グループ入り後、約3年間で売上高が約1.5倍、営業利益が約2.0倍に成長。 |

小田喜商店 (2022年6月にM&A実行) | 本社から人材を派遣し、中長期的な事業拡大に向けた支援を実施。 取引先と提携して栗の自社栽培を開始。栗農家の後継者不足により休耕地が増え、栗の調達が難しくなる中、自社管理圃場の拡大を通じて安定的な生産体制を構築。 |

(3)海外展開

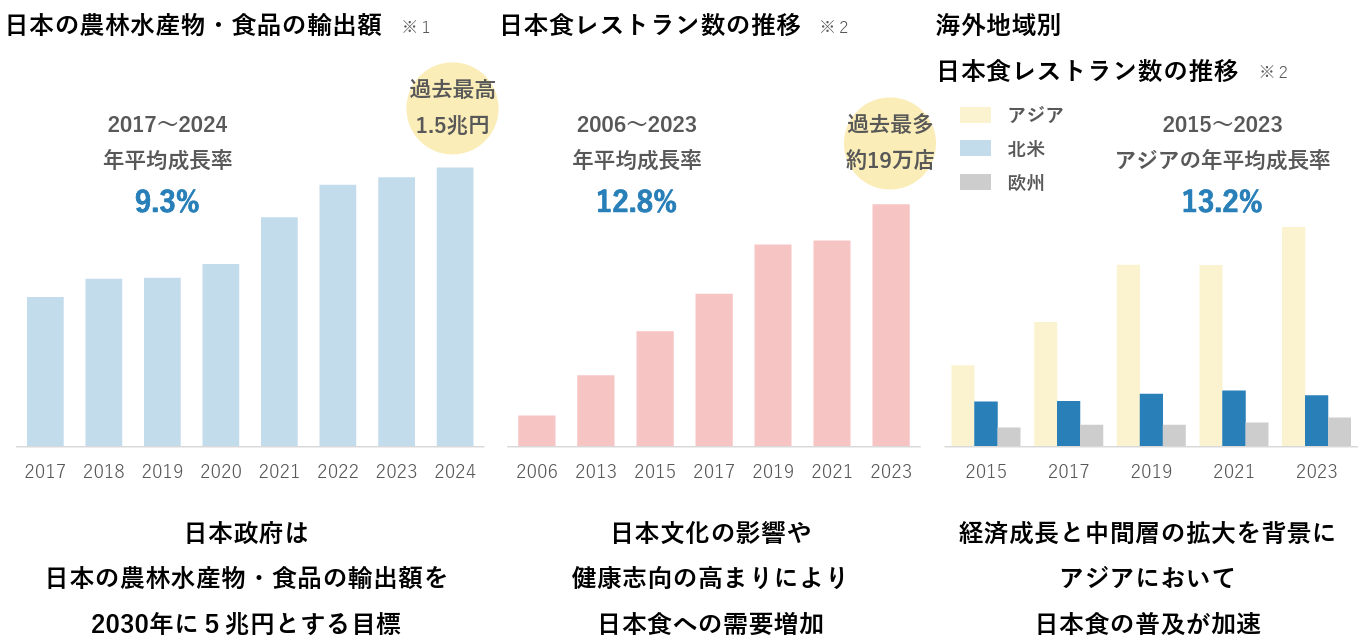

近年、特にアジアにおいて日本食レストラン数が増加している。日本食が世界中に浸透する中、食品の輸出額も年々増加傾向にある。

こうした環境下、グループ会社の取扱商品をシンガポールを中心に、アジア全体に供給する。

(同社資料より)

【4 財務戦略】

2030年のROE目標値は20%以上。財務健全性を保ちながら、財務レバレッジを活用したM&Aを推進する。

現在は利益率の高い企業のM&AによりROEは上昇傾向にある。

中期経営計画においては、良好な調達環境を活かし、借入金を中心としたM&Aを継続するとともに、経営効率化やグループ間シナジー効果を発揮することで更なる利益の向上を図る。

必要に応じて不採算事業からの撤退や事業ポートフォリオの見直しを実施し、利益率の維持・向上を図る。

【5 株主還元】

2030年2月期までの5年間の基本方針は、「M&A及びオーガニックな成長により利益を増加し、株価を上げることで株主へ利益を還元する」というもの。

具体的には、事業から生み出されるキャッシュフローは引き続きM&Aをはじめとした成長投資へ配分するほか、株主優待を活用してファン株主を創出する。成長のステージに応じて自社株買いや配当を検討する。

*株主優待制度

中長期的に株式を保有する株主へ感謝の意を込めて、2026年2月期より継続保有要件を設けるとともに優待利回りを引き上げ、株主優待制度を拡充することとした。

300株以上の株式を1年以上継続保有する株主へ、日頃の感謝の気持ちを込めて株主優待品を贈呈する。

(同社資料より)

<参考2:コーポレート・ガバナンスについて>

◎組織形態、取締役、監査役の構成

組織形態 | 監査役設置会社 |

取締役 | 5名、うち社外2名(2名とも独立役員に指定) |

監査役 | 3名、うち社外3名(3名とも独立役員に指定) |

◎コーポレート・ガバナンス報告書

最終更新日:2025年5月30日

<基本的な考え方>

当社は、株主の皆様をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの方々との信頼と協働によってこそ、持続的な成長と中長期的な企業価値を創造できると考えております。

そのため、当社では経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の最重要課題としており、意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、および内部統制システムを整備することで、会社の透明性・公平性を確保し、すべてのステークホルダーへのタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由(抜粋)>

原則 | 実施しない理由 |

(補充原則5-2-1 事業ポートフォリオに関する基本方針) | 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、取締役会での議論の上、今後、株主の皆様に分かりやすく示していけるよう努めてまいります。 |

<コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(抜粋)>

原則 | 開示内容 |

(原則1-4 政策保有株式) | 当社は、取引関係の維持・強化等を目的として、限定的かつ戦略的に株式を保有いたします。この場合、取引関係の維持・強化によって得られる利益とリスク、資本コスト等を総合的に勘案し、当社の企業価値の増加に資するか否かの観点から、投資の可否を判断いたします。取締役会は、毎年個別の政策保有株式について、保有に伴う便益、リスクが資本コストに見合っているか、中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資するかどうかについて経済合理性等を検証し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。また、議決権の行使にあたっては、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを判断基準として、適切に行使いたします。株式価値を毀損するような議案については、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断をおこないません。 |

(補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保) | 当社は、人材の多様性の確保と育成が中長期的な企業価値の向上につながるものと考え、性別、年齢、国籍等にかかわらず、能力や実績を重視した公正かつ公平な人材採用・登用に取り組んでおります。管理職に占める女性労働者の割合は2025年2月末時点で17.9%となっており、2036年2月期までに30%以上とすることを目標に、さらなる女性活躍の推進に取り組んでまいります。外国人の中核人材については、海外子会社において外国人を管理職に登用しており、国内においても国籍を問わず登用を検討し、引き続き多様性の確保を推進してまいります。また、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長の実現に向けて、組織力の向上を目的とした適切な人員配置や、次世代の子会社経営人材の育成につながる仕組みの構築を進め、人事制度および教育研修体系の整備を実施してまいります。 |

(補充原則3-1-3 サステナビリティへの取り組み) | 当社は、「いつまでも、この“おいしい”を楽しめる社会へ」というミッションのもと、「地域の“おいしい”を守り、育て、世界へ」という企業理念に基づいた事業活動を通じて、日本が直面する社会課題の解決に貢献するとともに、当社の中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指しております。後継者不在などの課題を抱える企業をM&Aによりグループ化し、中小企業支援プラットフォームを活用してその活性化と成長を支援する当社のビジネスは、まさにESG経営の実践であり、今後もサステナビリティへの取り組みを強化することで、より持続可能な経営を追求してまいります。なお、サステナビリティに関する具体的な取り組みについては、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に開示しております。 人的資本への投資については、「あなた“らしさ”を大切にします」というバリューのもと、性別・年齢・国籍等にとらわれず、多様な人材の確保に努めるとともに、従業員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できる環境の整備を目指すことが、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長につながると考え、積極的な採用活動、人事制度および人材育成の強化に取り組んでおります。なお、人的資本への投資に関する取り組みについては、「有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組」に開示しております。 |

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)

| 当社は、株主・投資家との建設的な対話およびコミュニケーションを推進するため、経営管理本部をIR担当部署として体制を整備しております。株主・投資家からの取材については、経営管理本部が代表取締役CEO、取締役CFOおよび取締役経営管理本部長などと対応方針を協議のうえ、合理的な範囲内において対応しております。また、四半期毎に決算説明会を開催し、その内容は動画にて配信しております。株主・投資家からのご意見等は、適宜、取締役および経営幹部に報告しております。 |

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 | 当社の2025年2月期末時点におけるPBRは2.13倍であり、同時点におけるプライム市場の食品産業における加重平均値(1.5倍)を上回っております。 また、当社のROEは18.8%となっており、2025年4月14日に公表した中期経営計画で掲げたROE20%の目標達成に向けて、引き続き資本コストや株価を意識した経営の実現を図るとともに、収益性の向上に取り組んでまいります。 |

本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資活動を勧誘又は誘引を意図するものではなく、投資等についてのいかなる助言をも提供するものではありません。また、本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、当社は、本レポートに掲載されている情報又は見解の正確性、完全性又は妥当性について保証するものではなく、また、本レポート及び本レポートから得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切についても責任を負うものではありません。本レポートに関する一切の権利は、当社に帰属します。なお、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。 Copyright(C) Investment Bridge Co., Ltd. All Rights Reserved. |

ブリッジレポート(ヨシムラ・フード・ホールディングス:2884)のバックナンバー及びブリッジサロン(IRセミナー)の内容は、www.bridge-salon.jp/ でご覧になれます。

| 同社の適時開示情報の他、レポート発行時にメールでお知らせいたします。 |

| ブリッジレポートが掲載されているブリッジサロンに会員登録頂くと、株式投資に役立つ様々な便利機能をご利用いただけます。 |

| 投資家向けIRセミナー「ブリッジサロン」にお越しいただくと、様々な企業トップに出逢うことができます。 |